万能食材「長ねぎ」をおいしく保存する方法

納豆や蕎麦の薬味としてはもちろん、鍋の具材などにも欠かせない「長ねぎ」。「根深ねぎ」とも呼ばれている、万能な食材の一つです。

さまざまな料理に活用できる、まさに“常備しておきたい食材”ですが、買ったはいいものの意外と使い切れずにしなびた姿で冷蔵庫から発見……なんてことも多いですよね。

多様に楽しめる「長ねぎ」を最後まで味わいたい! どんな料理にも使うことができる食材「長ねぎ」を使うコツと保存方法を紹介します。

保存方法を紹介する前に、まずはおいしい長ねぎの選び方を見ていきましょう。ちなみに、1年中手に入れられる「長ねぎ」ですが、寒冷地で育つ野菜なので、冬の時期(11月~2月頃)が特においしくいただけますよ。

まず、一番見分けやすいポイントが「色」。

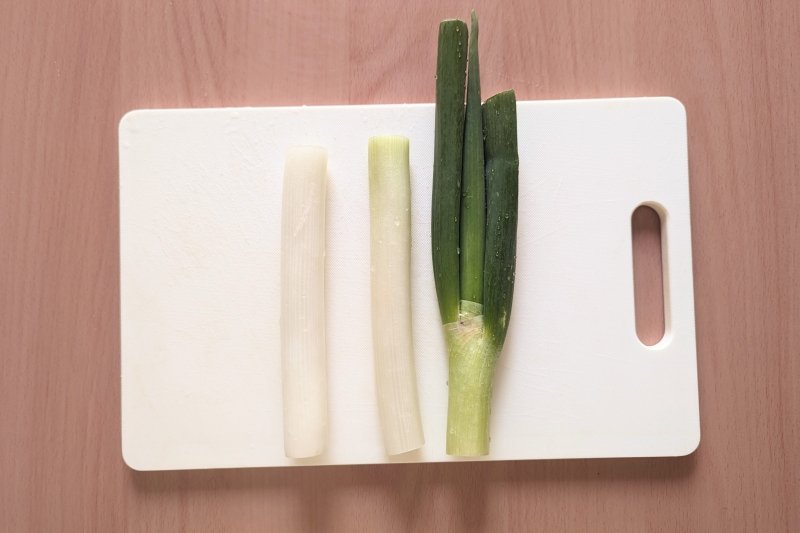

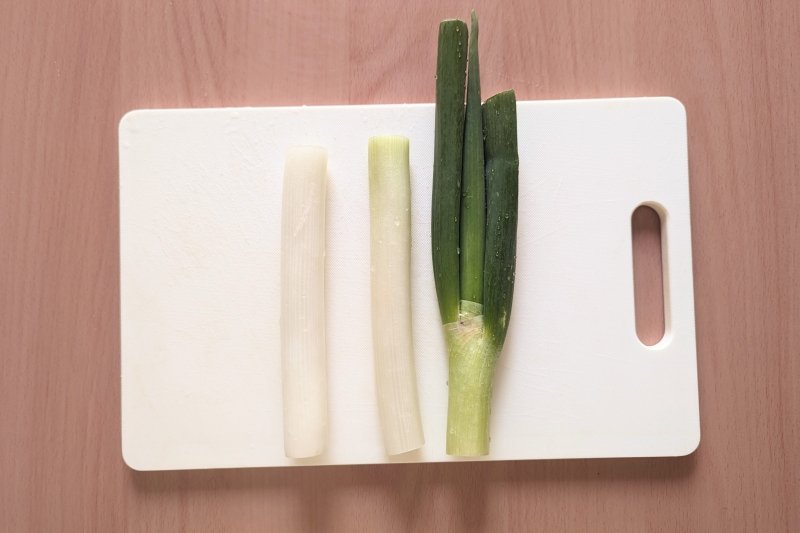

葉の部分である緑色と、白色の境目がはっきりとしているものがオススメです。収穫されてから時間が経つにつれて、葉の先から黄色みを帯びてくるので、選ぶ際は葉の先までピンと張っていて、色が鮮やかなものを選びましょう。

また白い部分の「巻き」も要チェック!

根元部分が少し浮いていて、ふかふかとした感触のものは時間が経っている証拠です。白い部分がみずみずしく弾力のあるものは新鮮で甘みがありますので、軽くさわって確かめてみてください。

また、「長ねぎ」の緑色の部分にはビタミンCがたっぷりと含まれており、風邪予防などが期待できます。白い部分には「硫化アリル」という辛みのもととなる成分が含まれており、こちらは殺菌作用や抗菌作用、血行の促進などさまざまな働きをしてくれます。

体調を崩しやすい冬はもちろん、傾向を維持するためにも特に積極的に取り入れていきたい食材といえるでしょう。

おいしく、栄養もたっぷりの「長ねぎ」。そんな万能な食材なら、おいしさはもちろん栄養もそのまま保存したいですよね。

長ねぎの保存に適しているのは0~5℃で、常温保存はオススメできません。「冷蔵」か「冷凍」での保存がオススメですよ。きちんと処理を行えば「冷蔵」の場合は3週間ほど、「冷凍」の場合は1カ月ほど鮮度をキープすることができます!

1. よく洗って、水分をキッチンペーパーなどでふき取る

長ねぎに含まれている「硫化アリル」は水溶性で水に溶けやすい性質ですので、できるだけ水はふき取るようにしましょう。

2. 根元を切り落として、青い部分と白い部分に分ける。白い部分はさらに2等分にする(1本を3等分にします)

3. それぞれ軽く湿らせたキッチンペーパーや新聞紙で包む

長ねぎに含まれる栄養素は水に溶けやすいですが、まったく水分がない状態では乾燥してしまいます。適度な水分を与えることで、少しでも長い期間、みずみずしい状態がキープできます。

この時、緑色の部分、白色の部分は分けて包んでください。長ねぎの緑色の部分は、白い部分よりも傷みやすいです。分けて保存することで、白い部分に傷みがうつることを防ぐことができます。

4. 緑色の部分、白色の部分を分けて保存袋に入れる

5. 野菜室に立てて保存する

長ねぎは立てて保存することで鮮度を保つことができます。市販の野菜収納用ケースなどを使用して、立てて保存するのがオススメです。また、湿らせたキッチンペーパーは1週間に1度を目安に取り換えましょう。

緑色の部分は2週間程度、白色の部分は3週間程度の保存が可能です。

1. よく洗って、緑色の部分と白色の部分に切り分ける

白色の部分は5~6cmほど(一度に使うくらい)の長さにぶつ切りし、それぞれラップで包みましょう。青い部分はそのままラップに包んでください。

2. それぞれ分けて、冷凍用保存袋に並べて入れて冷凍する

それぞれ1カ月程度の保存が可能です。

調理方法

長ねぎは冷凍すると生の食感が失われてしまいますが、凍ったままの調理も可能なので、煮物や汁物など加熱して使用する場合や、すぐに使う予定がないけれど保存したいという場合に便利です。

また細かく切れば薬味に、緑色の部分は角煮などの肉料理を作る際の臭み取りとしても使えます。

1. 長ねぎをしっかりと洗って、水気をふき取る

2. 用途に合わせてカットし、水にさらす

薬味に使用する場合は小口切りやみじん切りがオススメです。

3. 水にさらして水分をふき取り、小分けにラップに包む

長ねぎを刻むと、切り口から水分が出てしまいます。いったん水にさらしたあと、しっかりと水気をふき取っておくとねぎの食感そのままの保存が可能です。また、刻んだねぎがくっつくのを防ぐ効果もあります。

4. 冷凍用の保存袋に入れて冷凍庫に入れる

日本料理には欠かせない食材の一つ「ねぎ」。実は地域によって主流が異なり、その品種もさまざまです。それぞれの品種とぴったりの調理法をあわせてご紹介していきます。

関東で「ねぎ」といえば、根元の白い部分が多い「根深ねぎ」を指していることが多いです。白い部分が大部分を占めていることから、「白ねぎ」とも呼ばれます。関東での需要が高いため、主に千葉県や茨城県で生産されています。

根深ねぎの特徴は、ずばり「甘み」。火を通すことで甘みが強くなるので、鍋の具材やシンプルな「焼きねぎ」でいただくのがオススメです。

主な品種

群馬県下仁田町の特産で有名な一本ねぎ。直径が4~5cmと茎の部分が太いのが特徴です。生では辛みが強いですが、加熱することでとろりとした食感が楽しめます。

明治時代から栽培が始められた「深谷ねぎ」は、主に埼玉県深谷市で栽培されています。太さだけではなく、繊維のキメが細かい、10~15度と糖度が高いといった特徴があります。

収穫時期は年に3回。それぞれの時期で「春ねぎ」「夏ねぎ」「秋冬ねぎ」と呼び方が異なります。

特においしいとされるのが「秋冬ねぎ」。火を通した時に柔らかく、甘みが強くなるといわれています。

根元の部分がワインカラーで、根元から枝分かれをしないという特徴を持つねぎ。山形県の酒田市(旧平田町)で栽培されています。

生のまま刻んで薬味にすればその辛みが際立ち、火を通すと口当たりのよい甘みが味わえます。

「ポロネギ」とも呼ばれる西洋種で、葉の部分まで太いのが特徴です。香りや辛みは穏やかで、加熱をするととろとろとした食感に。グラタンやシチューなどの煮込み料理にぴったりです。

主に香川や徳島、大阪で多く生産されているのが、「葉ねぎ」です。根深ねぎとは違い、茎を土に植えずに栽培するので緑の部分が多く、根元まで食べることができます。香りが高いので、薬味やトッピングにも重宝されています。

柔らかくて甘みがあり、内部にぬめりが多いのが特徴です。京野菜の一つで、京都市の九条地区で主に栽培されています。

九条ねぎは、細ねぎの浅黄種(あさぎだね)と太ねぎの黒種(くろだね)の2種類に分けられます。浅黄種は淡い緑色で葉が細長いのが特徴。夏から初秋にかけて収穫され、薬味や焼きねぎにピッタリです。黒種は、太く育つので鍋や炒め物に最適です。1年間栽培できますが、甘みとぬめりは寒さで増すので冬の時期が旬といえます。

福岡県朝倉市で主に栽培されているブランドねぎです。クセが少なく、絡みもあまりないので生で食べることもできます。

メインにも引き立て役にもなり、栄養もたっぷりの「長ねぎ」。どんな料理にもマッチするので、お手ごろだ! と思うとついつい買いすぎてしまう食材ではないでしょうか。万能な食材だからこそ、今日使わなくても買っちゃおう! ……と思ってしまいますが、そのために使いそびれてしまったというもったいない事態は避けたいものです。

適切な処理を行うことで、便利な長ねぎは長い時間おいしくいただけるようになります。ぜひ、紹介した保存方法を試してみてくださいね。

[ネギの種類]焼き物から鍋物まで、料理で品種を使い分けよう!|カゴメ株式会社

https://www.kagome.co.jp/vegeday/store/201911/9978/

さまざまな料理に活用できる、まさに“常備しておきたい食材”ですが、買ったはいいものの意外と使い切れずにしなびた姿で冷蔵庫から発見……なんてことも多いですよね。

多様に楽しめる「長ねぎ」を最後まで味わいたい! どんな料理にも使うことができる食材「長ねぎ」を使うコツと保存方法を紹介します。

長ねぎの基本の選び方

保存方法を紹介する前に、まずはおいしい長ねぎの選び方を見ていきましょう。ちなみに、1年中手に入れられる「長ねぎ」ですが、寒冷地で育つ野菜なので、冬の時期(11月~2月頃)が特においしくいただけますよ。

まず、一番見分けやすいポイントが「色」。

葉の部分である緑色と、白色の境目がはっきりとしているものがオススメです。収穫されてから時間が経つにつれて、葉の先から黄色みを帯びてくるので、選ぶ際は葉の先までピンと張っていて、色が鮮やかなものを選びましょう。

また白い部分の「巻き」も要チェック!

根元部分が少し浮いていて、ふかふかとした感触のものは時間が経っている証拠です。白い部分がみずみずしく弾力のあるものは新鮮で甘みがありますので、軽くさわって確かめてみてください。

また、「長ねぎ」の緑色の部分にはビタミンCがたっぷりと含まれており、風邪予防などが期待できます。白い部分には「硫化アリル」という辛みのもととなる成分が含まれており、こちらは殺菌作用や抗菌作用、血行の促進などさまざまな働きをしてくれます。

体調を崩しやすい冬はもちろん、傾向を維持するためにも特に積極的に取り入れていきたい食材といえるでしょう。

長ねぎの保存方法と保存期間

おいしく、栄養もたっぷりの「長ねぎ」。そんな万能な食材なら、おいしさはもちろん栄養もそのまま保存したいですよね。

長ねぎの保存に適しているのは0~5℃で、常温保存はオススメできません。「冷蔵」か「冷凍」での保存がオススメですよ。きちんと処理を行えば「冷蔵」の場合は3週間ほど、「冷凍」の場合は1カ月ほど鮮度をキープすることができます!

長ねぎの保存方法(1) 冷蔵

1. よく洗って、水分をキッチンペーパーなどでふき取る

長ねぎに含まれている「硫化アリル」は水溶性で水に溶けやすい性質ですので、できるだけ水はふき取るようにしましょう。

2. 根元を切り落として、青い部分と白い部分に分ける。白い部分はさらに2等分にする(1本を3等分にします)

3. それぞれ軽く湿らせたキッチンペーパーや新聞紙で包む

長ねぎに含まれる栄養素は水に溶けやすいですが、まったく水分がない状態では乾燥してしまいます。適度な水分を与えることで、少しでも長い期間、みずみずしい状態がキープできます。

この時、緑色の部分、白色の部分は分けて包んでください。長ねぎの緑色の部分は、白い部分よりも傷みやすいです。分けて保存することで、白い部分に傷みがうつることを防ぐことができます。

4. 緑色の部分、白色の部分を分けて保存袋に入れる

5. 野菜室に立てて保存する

長ねぎは立てて保存することで鮮度を保つことができます。市販の野菜収納用ケースなどを使用して、立てて保存するのがオススメです。また、湿らせたキッチンペーパーは1週間に1度を目安に取り換えましょう。

緑色の部分は2週間程度、白色の部分は3週間程度の保存が可能です。

長ねぎの保存方法(2) 長いまま冷凍保存

1. よく洗って、緑色の部分と白色の部分に切り分ける

白色の部分は5~6cmほど(一度に使うくらい)の長さにぶつ切りし、それぞれラップで包みましょう。青い部分はそのままラップに包んでください。

2. それぞれ分けて、冷凍用保存袋に並べて入れて冷凍する

それぞれ1カ月程度の保存が可能です。

調理方法

長ねぎは冷凍すると生の食感が失われてしまいますが、凍ったままの調理も可能なので、煮物や汁物など加熱して使用する場合や、すぐに使う予定がないけれど保存したいという場合に便利です。

また細かく切れば薬味に、緑色の部分は角煮などの肉料理を作る際の臭み取りとしても使えます。

長ねぎの保存方法(3) 刻んでから冷凍保存

1. 長ねぎをしっかりと洗って、水気をふき取る

2. 用途に合わせてカットし、水にさらす

薬味に使用する場合は小口切りやみじん切りがオススメです。

3. 水にさらして水分をふき取り、小分けにラップに包む

長ねぎを刻むと、切り口から水分が出てしまいます。いったん水にさらしたあと、しっかりと水気をふき取っておくとねぎの食感そのままの保存が可能です。また、刻んだねぎがくっつくのを防ぐ効果もあります。

4. 冷凍用の保存袋に入れて冷凍庫に入れる

意外と多い! ねぎの種類

日本料理には欠かせない食材の一つ「ねぎ」。実は地域によって主流が異なり、その品種もさまざまです。それぞれの品種とぴったりの調理法をあわせてご紹介していきます。

根深ねぎ(白ねぎ)

関東で「ねぎ」といえば、根元の白い部分が多い「根深ねぎ」を指していることが多いです。白い部分が大部分を占めていることから、「白ねぎ」とも呼ばれます。関東での需要が高いため、主に千葉県や茨城県で生産されています。

根深ねぎの特徴は、ずばり「甘み」。火を通すことで甘みが強くなるので、鍋の具材やシンプルな「焼きねぎ」でいただくのがオススメです。

主な品種

- 下仁田ねぎ

群馬県下仁田町の特産で有名な一本ねぎ。直径が4~5cmと茎の部分が太いのが特徴です。生では辛みが強いですが、加熱することでとろりとした食感が楽しめます。

- 深谷ねぎ

明治時代から栽培が始められた「深谷ねぎ」は、主に埼玉県深谷市で栽培されています。太さだけではなく、繊維のキメが細かい、10~15度と糖度が高いといった特徴があります。

収穫時期は年に3回。それぞれの時期で「春ねぎ」「夏ねぎ」「秋冬ねぎ」と呼び方が異なります。

特においしいとされるのが「秋冬ねぎ」。火を通した時に柔らかく、甘みが強くなるといわれています。

- 平田赤ねぎ

根元の部分がワインカラーで、根元から枝分かれをしないという特徴を持つねぎ。山形県の酒田市(旧平田町)で栽培されています。

生のまま刻んで薬味にすればその辛みが際立ち、火を通すと口当たりのよい甘みが味わえます。

- リーキ

「ポロネギ」とも呼ばれる西洋種で、葉の部分まで太いのが特徴です。香りや辛みは穏やかで、加熱をするととろとろとした食感に。グラタンやシチューなどの煮込み料理にぴったりです。

葉ねぎ(青ねぎ)

主に香川や徳島、大阪で多く生産されているのが、「葉ねぎ」です。根深ねぎとは違い、茎を土に植えずに栽培するので緑の部分が多く、根元まで食べることができます。香りが高いので、薬味やトッピングにも重宝されています。

- 九条ねぎ

柔らかくて甘みがあり、内部にぬめりが多いのが特徴です。京野菜の一つで、京都市の九条地区で主に栽培されています。

九条ねぎは、細ねぎの浅黄種(あさぎだね)と太ねぎの黒種(くろだね)の2種類に分けられます。浅黄種は淡い緑色で葉が細長いのが特徴。夏から初秋にかけて収穫され、薬味や焼きねぎにピッタリです。黒種は、太く育つので鍋や炒め物に最適です。1年間栽培できますが、甘みとぬめりは寒さで増すので冬の時期が旬といえます。

- 博多万能ねぎ

福岡県朝倉市で主に栽培されているブランドねぎです。クセが少なく、絡みもあまりないので生で食べることもできます。

栄養たっぷりな長ねぎ! 無駄なくおいしく味わおう

メインにも引き立て役にもなり、栄養もたっぷりの「長ねぎ」。どんな料理にもマッチするので、お手ごろだ! と思うとついつい買いすぎてしまう食材ではないでしょうか。万能な食材だからこそ、今日使わなくても買っちゃおう! ……と思ってしまいますが、そのために使いそびれてしまったというもったいない事態は避けたいものです。

適切な処理を行うことで、便利な長ねぎは長い時間おいしくいただけるようになります。ぜひ、紹介した保存方法を試してみてくださいね。

[ネギの種類]焼き物から鍋物まで、料理で品種を使い分けよう!|カゴメ株式会社

https://www.kagome.co.jp/vegeday/store/201911/9978/

【コラム】おいしく長持ち! 野菜の保存方法

SHARE