農産物の特殊な栽培方法で特許権が認められるための条件は?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.7】

本連載「農家が知っておきたい知的財産のハナシ」では、農業分野に携わる方々がこれからの時代に自分たちの「権利」を守り、生かすために身につけておきたい知的財産に関する知識を、各分野を専門とする弁護士の方々に解説していただきます。

前回は、農家が自分の「栽培方法」などを守り、活用するための知的財産権を紹介いただきました。今回は、プログレ法律特許事務所の塩田千恵子先生に、農産物の特殊な栽培方法で特許権が認められるための条件を教えていただきます。

皆さんは、特許というとどのようなものを思い浮かべられるでしょうか? 特許権とは、発明、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特2条)が特許庁の審査を経て登録されることにより付与される権利を言います。

簡単に言いますと、「他に例のないような高度な技術的なアイデア」です。エジソンの発明した三大発明と言われる蓄音機、白熱電球、キネトスコープ(動画撮影機)を思い浮かべていただければわかりやすいかと思います。

特許権は、いくつかの条件、すなわち、特許法で定められる要件を充たす場合に認められますが、その内容は、医薬品、車、ロボット関係、ICT関連技術、ビジネスモデル等、多岐に渡ります。

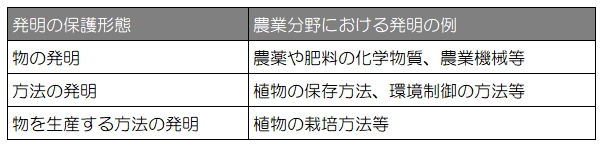

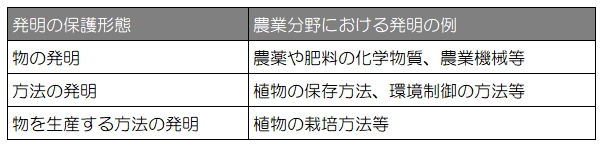

発明の保護の形態としては、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」があります。農業分野における発明の例としては、例えば、「物の発明」として農薬や肥料の化学物質、農業機械等が、「方法の発明」として植物の保存方法、環境制御の方法等が、「物を生産する方法の発明」として植物の栽培方法等が挙げられます。

特殊な農作物の栽培方法、例えば特殊な栽培容器を用いた水耕栽培の方法、施設栽培および植物工場(太陽光型、太陽光併用型、人工光型)での栽培に適した農作物の栽培方法、減農薬や無農薬による農作物の栽培方法等について、特許権が認められるためには、どのような条件を充たす必要があるのでしょうか?

まず、上記に述べた「発明」の定義に照らし、「自然法則」を利用する必要があります。

例えば、ある菌が土壌の清浄化の特性・作用を有することを発見したとします。しかし、自然法則そのものは発明ではありませんし、自然法則を発見することも発明ではありません。ですので、その自然法則である、菌の特性・作用を、何らかの形で利用した栽培方法等を見出して初めて発明となる点に注意が必要です。

また、産業上の利用可能性が必要(特2条1項)ですが、農業という分野もこの「産業」に含まれるとされています(特実審査基準第III部第1章2.1.3)。ですので、個人の趣味レベルで行える栽培方法であっても、産業としての活用ができる内容であれば特許になり得ます。

さらに、「自然法則を利用」した発明であるためには、反復可能性が必要とされています。ですので、偶然に1回栽培できただけのものであればこれを欠きます。

しかし、「科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解する(最判平成12年2月29日〔黄桃の育種増殖法事件〕」とされています。つまり、科学的に再現ができないと特許になりませんが、必ずしも100%に近い確率で再現可能である必要まではありません。

加えて、新規性、進歩性があることが必要です。

新規性とは、今までに世にあった技術と同じではないこと、すなわち、一部の例外的場合(特30条)を除き、公知(公然と知られたこと)、公用(公然と実施されたこと)、刊行物に記載されたもの、ではないこと(特29条1項1号ないし3号)を意味します。

進歩性とは、従来の技術に基づいて容易に発明できたものではないこと(特2条2項)を意味します。

これら以外にも、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するもの(不特許事由、特32条)でないことが必要です。

また、手続要件として、明細書の発明の詳細な説明は当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されること(実施可能性、特36条4項1号)、特許請求の範囲については、特許を受けようとする発明が明確であること(明確性)、明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないこと(サポート要件、特36条6項1号)が必要となります。

よって、先に述べたような特殊な栽培方法も、これらの要件を充たせば、特許の審査手続を経て、特許権が認められることになります。

では、実際に農業分野の栽培方法において「特許」として認められているのはどんなものでしょうか。最近登録された栽培方法に関する特許を、いくつかご紹介します。

点滴チューブを用いて作物に潅水と施肥を行う潅水施肥システムについて、特に、品種に応じて計画的に適切な潅水と施肥を行うことが可能な潅水施肥システムとそれを用いた柑橘類の栽培方法に関する発明。機械などを用いた灌水や施肥の作業についての発明。

園地ごとに品種の異なる果樹が栽培されている場合、従来の潅水施肥システムでは、各園地に対して適切な潅水や施肥を行うことができませんでした。この点、園地情報を入力し、灌水時間・回数や液肥濃度・施肥回数等を算出等することで、各園地の果樹の品種に応じた適切な潅水と施肥を行うことができた点に特許性が認められています。

施設栽培および植物工場(太陽光型、太陽光併用型、完全人工光型)内での栽培に適した、小型成熟化人参および小型成熟化人参の栽培方法に関する発明。

従来、水耕栽培は葉物野菜がメインで、根菜類の水耕栽培は、その栽培期間の長さや、土からの圧力を受けた方が肥大化・成熟化に適することを理由に難しいとされていました。この点、根の生長を任意に抑制することにより、小型ながら短期間で成熟化した人参の水耕栽培を実現できた点に特許性が認められています。

露地通常栽培を雨よけ状態としたハウスにて、半促成栽培方法における温湿度環境改善技術によって、アスパラガスの収穫量を向上させることができるアスパラガスの栽培方法に関する発明。

アスパラガスは多湿を好みますが、収穫期に30℃を超えると相対湿度が低下し、高温低湿が葉焼けや株の消耗および病気の発生等により、正常な生育と収穫が見込めません。そのため、近年の温暖化により生産量は減少傾向でした。この点、散水と送風により、ハウス内の湿度を上昇させるとともに気温と地温を降下させる仕組み導入によって、異常気象に適応し得るアスパラガスの栽培方法を見出した点に特許性が認められています。

特許の新規性の要件の「公知でないこと」における「公知(公然と知られていること)」とは、発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない者が、発明の内容を現実に知ったことを言います。ですので、発明の内容を現実に知った人が秘密保持義務を負っていなければ、例え一人であっても公知となるとされています。

よって、発明者が出願前に、秘密保持義務を負わせることなく栽培方法について第三者に話をしたり、栽培方法に関する実験の内容を研究発表したり、宣伝のために公表するなどすると、新規性喪失の例外(特30条)に当たらない限り、新規性の要件を欠きます。そうなると、特許が取得できませんので、出願前の行動には注意が必要です。

前回は、農家が自分の「栽培方法」などを守り、活用するための知的財産権を紹介いただきました。今回は、プログレ法律特許事務所の塩田千恵子先生に、農産物の特殊な栽培方法で特許権が認められるための条件を教えていただきます。

特許権の保護対象となる「発明」とは?

皆さんは、特許というとどのようなものを思い浮かべられるでしょうか? 特許権とは、発明、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特2条)が特許庁の審査を経て登録されることにより付与される権利を言います。

簡単に言いますと、「他に例のないような高度な技術的なアイデア」です。エジソンの発明した三大発明と言われる蓄音機、白熱電球、キネトスコープ(動画撮影機)を思い浮かべていただければわかりやすいかと思います。

特許権は、いくつかの条件、すなわち、特許法で定められる要件を充たす場合に認められますが、その内容は、医薬品、車、ロボット関係、ICT関連技術、ビジネスモデル等、多岐に渡ります。

発明の保護の形態としては、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」があります。農業分野における発明の例としては、例えば、「物の発明」として農薬や肥料の化学物質、農業機械等が、「方法の発明」として植物の保存方法、環境制御の方法等が、「物を生産する方法の発明」として植物の栽培方法等が挙げられます。

栽培方法について特許権が認められるための要件とは?

特殊な農作物の栽培方法、例えば特殊な栽培容器を用いた水耕栽培の方法、施設栽培および植物工場(太陽光型、太陽光併用型、人工光型)での栽培に適した農作物の栽培方法、減農薬や無農薬による農作物の栽培方法等について、特許権が認められるためには、どのような条件を充たす必要があるのでしょうか?

自然法則を利用した栽培方法であること

まず、上記に述べた「発明」の定義に照らし、「自然法則」を利用する必要があります。

例えば、ある菌が土壌の清浄化の特性・作用を有することを発見したとします。しかし、自然法則そのものは発明ではありませんし、自然法則を発見することも発明ではありません。ですので、その自然法則である、菌の特性・作用を、何らかの形で利用した栽培方法等を見出して初めて発明となる点に注意が必要です。

産業として利用できること

また、産業上の利用可能性が必要(特2条1項)ですが、農業という分野もこの「産業」に含まれるとされています(特実審査基準第III部第1章2.1.3)。ですので、個人の趣味レベルで行える栽培方法であっても、産業としての活用ができる内容であれば特許になり得ます。

科学的再現可能性があること

さらに、「自然法則を利用」した発明であるためには、反復可能性が必要とされています。ですので、偶然に1回栽培できただけのものであればこれを欠きます。

しかし、「科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解する(最判平成12年2月29日〔黄桃の育種増殖法事件〕」とされています。つまり、科学的に再現ができないと特許になりませんが、必ずしも100%に近い確率で再現可能である必要まではありません。

新規性・進歩性があること

加えて、新規性、進歩性があることが必要です。

新規性とは、今までに世にあった技術と同じではないこと、すなわち、一部の例外的場合(特30条)を除き、公知(公然と知られたこと)、公用(公然と実施されたこと)、刊行物に記載されたもの、ではないこと(特29条1項1号ないし3号)を意味します。

進歩性とは、従来の技術に基づいて容易に発明できたものではないこと(特2条2項)を意味します。

その他の要件

これら以外にも、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するもの(不特許事由、特32条)でないことが必要です。

また、手続要件として、明細書の発明の詳細な説明は当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されること(実施可能性、特36条4項1号)、特許請求の範囲については、特許を受けようとする発明が明確であること(明確性)、明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないこと(サポート要件、特36条6項1号)が必要となります。

よって、先に述べたような特殊な栽培方法も、これらの要件を充たせば、特許の審査手続を経て、特許権が認められることになります。

栽培方法についての特許の具体例

では、実際に農業分野の栽培方法において「特許」として認められているのはどんなものでしょうか。最近登録された栽培方法に関する特許を、いくつかご紹介します。

(1)特許6757025号 「灌水施肥システムとそれを用いた柑橘類の栽培方法」

点滴チューブを用いて作物に潅水と施肥を行う潅水施肥システムについて、特に、品種に応じて計画的に適切な潅水と施肥を行うことが可能な潅水施肥システムとそれを用いた柑橘類の栽培方法に関する発明。機械などを用いた灌水や施肥の作業についての発明。

園地ごとに品種の異なる果樹が栽培されている場合、従来の潅水施肥システムでは、各園地に対して適切な潅水や施肥を行うことができませんでした。この点、園地情報を入力し、灌水時間・回数や液肥濃度・施肥回数等を算出等することで、各園地の果樹の品種に応じた適切な潅水と施肥を行うことができた点に特許性が認められています。

(2)特許6835998号 「人参の栽培方法」

施設栽培および植物工場(太陽光型、太陽光併用型、完全人工光型)内での栽培に適した、小型成熟化人参および小型成熟化人参の栽培方法に関する発明。

従来、水耕栽培は葉物野菜がメインで、根菜類の水耕栽培は、その栽培期間の長さや、土からの圧力を受けた方が肥大化・成熟化に適することを理由に難しいとされていました。この点、根の生長を任意に抑制することにより、小型ながら短期間で成熟化した人参の水耕栽培を実現できた点に特許性が認められています。

(3)特許6733943号等 「アスパラガスの栽培方法」

露地通常栽培を雨よけ状態としたハウスにて、半促成栽培方法における温湿度環境改善技術によって、アスパラガスの収穫量を向上させることができるアスパラガスの栽培方法に関する発明。

アスパラガスは多湿を好みますが、収穫期に30℃を超えると相対湿度が低下し、高温低湿が葉焼けや株の消耗および病気の発生等により、正常な生育と収穫が見込めません。そのため、近年の温暖化により生産量は減少傾向でした。この点、散水と送風により、ハウス内の湿度を上昇させるとともに気温と地温を降下させる仕組み導入によって、異常気象に適応し得るアスパラガスの栽培方法を見出した点に特許性が認められています。

栽培方法について特許を取得する際の留意点

特許の新規性の要件の「公知でないこと」における「公知(公然と知られていること)」とは、発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない者が、発明の内容を現実に知ったことを言います。ですので、発明の内容を現実に知った人が秘密保持義務を負っていなければ、例え一人であっても公知となるとされています。

よって、発明者が出願前に、秘密保持義務を負わせることなく栽培方法について第三者に話をしたり、栽培方法に関する実験の内容を研究発表したり、宣伝のために公表するなどすると、新規性喪失の例外(特30条)に当たらない限り、新規性の要件を欠きます。そうなると、特許が取得できませんので、出願前の行動には注意が必要です。

【連載】農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ

- 日本で普及していない海外品種を日本で栽培してみたい。留意点は?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.13】

- 種子や種苗の「自家増殖」はどこからが違法?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.12】

- 権利取得した栽培技術を無許可で利用されたらどうすればいい?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.11】

- 知らずにやっている農業の「知的財産権の侵害」とは? どこからどこまでが違法?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.10】

- 栽培技術は「特許」よりも「営業秘密」として守る方がいい?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.9】

- 「栽培方法」の「公知・公用」とは? 特許取得に向けて相談すべき人は誰?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.8】

- 農産物の特殊な栽培方法で特許権が認められるための条件は?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.7】

- 「営農技術」を守り、活用するための具体的な方法とは?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.6】

- 農家のノウハウが詰まった「農業データ」を守るには?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.5】

- オリジナルブランドを作る際に必要な「知的財産権」の知識は?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.4】

- 複数の生産者による「知的財産権」の取得は可能か?【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.3】

- 生産者の「権利」にはどんなものがある?イチゴやブドウ栽培の知財活用事例【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.2】

- 農作業に「知的財産権」があるってどういうこと? 営農技術を保護する方法【連載・農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ vol.1】

SHARE