今までにない技術を作り上げることが大学研究の使命 ~山形大学・片平光彦教授(後編)

山形県鶴岡市に拠点を置く山形大学農学部では、ドローンやロボットによる生育診断や可変施肥、AIを使った枝豆の選別やニワトリの個体管理など、多彩な研究がなされている。 食料生命環境学科の片平光彦教授は、地域密着型の農業に関する研究を進めている。

前編では地域課題の解決を目指した開発についてうかがった。

ほかに稲作、養鶏など全国で大規模化が進み、省力化と効率化が必要な分野の研究も進めているという。県や国の農業試験場と比較したとき、大学には「今までにない技術を作り上げていくこと」が求められていると語る。

片平光彦(かたひら みつひこ)

山形大学 農学部 食料生命環境学科 教授。

各種センサーとカメラを搭載し、4条(稲を植えた筋のことを「条」と呼ぶ)を跨いで走ります。生育の調査を行いつつ、稲の条と条の間を走行し、水田を濁らせることで、アイガモ農法のように雑草を抑止できると考えています。このとき行われる調査では、稲の草丈と水位、水温、圃場の均平などがわかります。RTK基地局を使って補正するので、数cm単位で走行可能で、バッテリーは1日もちます。前に搭載しているカメラはナイトモードでも使えますから、夜間作業も可能です。

稲の条を跨いで走行する試作ロボット(提供:片平教授)

稲の条を跨いで走行する試作ロボット(提供:片平教授)

ロボットの躯体は、紅花のロボットと共通する部分が多く、プログラムにしても似た機能を応用しています。ドローン用の市販のフライトコントローラーで操縦します。ゼロから作っていませんから、製造コストは安いですね。

開発には、山形県三川町の農業法人まいすたぁの協力を得ています。つい最近も田んぼを走らせました。

ロボットは有機農法にも使えるだろうと思っています。農学部に「自然水田」という10年間無肥料・無農薬で栽培している田んぼがあるんです。このロボットで除草できないか、そしてより近くで撮影することで生育についてわかることがあるのではないかと考えています。必要な箇所にピンポイントで施肥や農薬散布をするなんてことも、できるかもしれません。

今までにないもの、今までにない技術を作り上げていくことが必要です。私はもともと作物の栽培や生育調査をやってきて、現場のことを知っているので「こういう技術を入れたら、現場でたぶんうまくいかない」と頭に浮かぶことがあります。でも、それで止まってしまうとイノベーションは起きない。イノベーションは従来の技術を超えたものですので。

大学で県や国の農業試験場と同じことをしても仕方がない。従来の技術をより高める方向で開発することをやってもいいんですが、大学のリソースはそもそも限られています。技術者も少ないし、研究に関わる人数も少ない。試験場と同じ土俵で勝負したら、負けてしまう。

その中で大学に求められていることは、突拍子もないこと、面白いこと、試験場でできないことなのではないでしょうか。それが我々のやらなくてはいけないことだと思っています。

もともとは畜舎用に清掃ロボットを開発しようと始めた研究です。ただ、このロボットの開発は休止しました。畜産では、ドイツで開催される国際的な展示会があります。そこに行くと、海外メーカーの清掃用ロボットですでに市販されているものがたくさんあります。ですから、そういったメーカーと組んで国内でも販売したり、あるいは技術を応用させてもらうのがいいと感じます。

ただ、養鶏についてみると、そういった製品の開発はまだそれほど進んでいません。

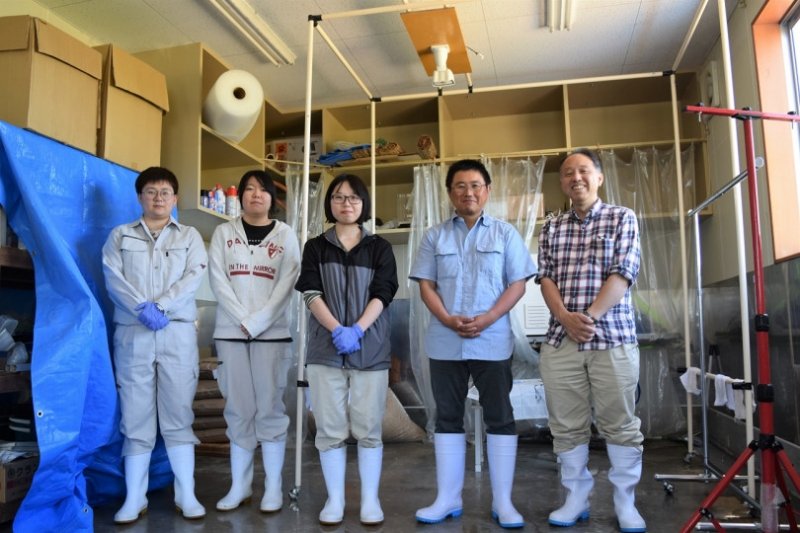

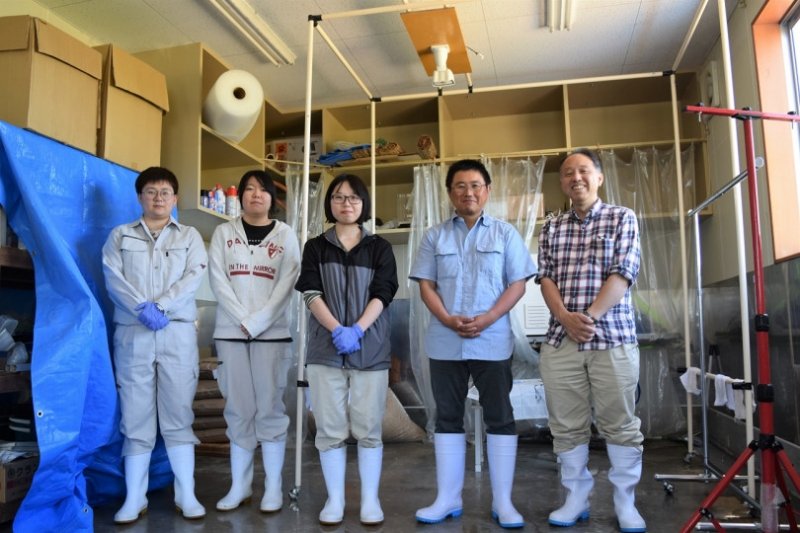

養鶏向けの開発に協力してもらっている農学部の学生と

養鶏向けの開発に協力してもらっている農学部の学生と

牛・豚についてみると、欧米の開発は日本に比べて5年ほど進んでいる印象を受けました。ただ、養鶏はそれほどでもない。鶏肉の価格が安いのもあるでしょうね。ブロイラーは、特徴がないことを特徴とした鶏なので、個体の識別・管理が難しい。ざっくりしたものでもいいので、この群れがどういう生育状況にあるか、体重がどのくらいか、休息しているか、給餌しているかをカメラの画像を通じて判別できないかと考えました。

画像から鶏の体重を判定するシステムを作ろうと考えていて、画像を撮影して距離の補正をして正確に判定することが可能となる見込みです。AIで「鶏の何割が口を開けているから換気が必要だ」と判断するようなシステムを作れば、養鶏農家が楽になる。ベテラン農家であればすぐわかることでも、従業員ではわからなかったりする。畜産は、技術の習得が稲や野菜といった耕種農業に比べて難しいと思います。

稲の探査ロボット。中央は博士課程後期に所属していた、株式会社ViAR&E代表取締役の市浦茂さん。AIやソフト開発の技術で研究・開発を支える

稲の探査ロボット。中央は博士課程後期に所属していた、株式会社ViAR&E代表取締役の市浦茂さん。AIやソフト開発の技術で研究・開発を支える

今は人がいなくなり、技術を指導する人も減っている。そこで、AIを使って営農のサポートができるのではないかと。今までは10年かけて一人の知識が縦方向に伸びていっていましたが、今は10人いれば1年で10個分の経験値がそろうと考えられます。それをまとめて、つなぎ合わせていけば、今まで10年かかったものが数年でできるようになるわけです。

――今後、スマート農業を使って農業界が豊かになるためには何が必要でしょうか。

バラバラになっている農業の情報をつなげることです。例えば、枝豆の選別機にしても、形のいい悪いを判断して終わってはダメ。いいもの、悪いものそれぞれについて、どういう作り方をしたから、こうなったとフィードバックしていくことが必要で、いずれはそうしなければいけません。どうすればいいものを作れるのかということを、農家に伝えて、よりよい生産ができる一連の流れを作らなければいけませんね。

<参考URL>

国立大学法人 山形大学

前編では地域課題の解決を目指した開発についてうかがった。

ほかに稲作、養鶏など全国で大規模化が進み、省力化と効率化が必要な分野の研究も進めているという。県や国の農業試験場と比較したとき、大学には「今までにない技術を作り上げていくこと」が求められていると語る。

片平光彦(かたひら みつひこ)

山形大学 農学部 食料生命環境学科 教授。

大学に求められているのは「突拍子もない、面白い」スマート農業

――稲の探査ロボットとは、どういうものですか。各種センサーとカメラを搭載し、4条(稲を植えた筋のことを「条」と呼ぶ)を跨いで走ります。生育の調査を行いつつ、稲の条と条の間を走行し、水田を濁らせることで、アイガモ農法のように雑草を抑止できると考えています。このとき行われる調査では、稲の草丈と水位、水温、圃場の均平などがわかります。RTK基地局を使って補正するので、数cm単位で走行可能で、バッテリーは1日もちます。前に搭載しているカメラはナイトモードでも使えますから、夜間作業も可能です。

稲の条を跨いで走行する試作ロボット(提供:片平教授)

稲の条を跨いで走行する試作ロボット(提供:片平教授)ロボットの躯体は、紅花のロボットと共通する部分が多く、プログラムにしても似た機能を応用しています。ドローン用の市販のフライトコントローラーで操縦します。ゼロから作っていませんから、製造コストは安いですね。

開発には、山形県三川町の農業法人まいすたぁの協力を得ています。つい最近も田んぼを走らせました。

ロボットは有機農法にも使えるだろうと思っています。農学部に「自然水田」という10年間無肥料・無農薬で栽培している田んぼがあるんです。このロボットで除草できないか、そしてより近くで撮影することで生育についてわかることがあるのではないかと考えています。必要な箇所にピンポイントで施肥や農薬散布をするなんてことも、できるかもしれません。

今までにないもの、今までにない技術を作り上げていくことが必要です。私はもともと作物の栽培や生育調査をやってきて、現場のことを知っているので「こういう技術を入れたら、現場でたぶんうまくいかない」と頭に浮かぶことがあります。でも、それで止まってしまうとイノベーションは起きない。イノベーションは従来の技術を超えたものですので。

大学で県や国の農業試験場と同じことをしても仕方がない。従来の技術をより高める方向で開発することをやってもいいんですが、大学のリソースはそもそも限られています。技術者も少ないし、研究に関わる人数も少ない。試験場と同じ土俵で勝負したら、負けてしまう。

その中で大学に求められていることは、突拍子もないこと、面白いこと、試験場でできないことなのではないでしょうか。それが我々のやらなくてはいけないことだと思っています。

「ひとりで10年の経験」を「10人で1年の経験」に

――ロボット以外に、養鶏のための農業ICTツールの開発をしていらっしゃいますね。これはどういうものでしょうか。もともとは畜舎用に清掃ロボットを開発しようと始めた研究です。ただ、このロボットの開発は休止しました。畜産では、ドイツで開催される国際的な展示会があります。そこに行くと、海外メーカーの清掃用ロボットですでに市販されているものがたくさんあります。ですから、そういったメーカーと組んで国内でも販売したり、あるいは技術を応用させてもらうのがいいと感じます。

ただ、養鶏についてみると、そういった製品の開発はまだそれほど進んでいません。

養鶏向けの開発に協力してもらっている農学部の学生と

養鶏向けの開発に協力してもらっている農学部の学生と牛・豚についてみると、欧米の開発は日本に比べて5年ほど進んでいる印象を受けました。ただ、養鶏はそれほどでもない。鶏肉の価格が安いのもあるでしょうね。ブロイラーは、特徴がないことを特徴とした鶏なので、個体の識別・管理が難しい。ざっくりしたものでもいいので、この群れがどういう生育状況にあるか、体重がどのくらいか、休息しているか、給餌しているかをカメラの画像を通じて判別できないかと考えました。

画像から鶏の体重を判定するシステムを作ろうと考えていて、画像を撮影して距離の補正をして正確に判定することが可能となる見込みです。AIで「鶏の何割が口を開けているから換気が必要だ」と判断するようなシステムを作れば、養鶏農家が楽になる。ベテラン農家であればすぐわかることでも、従業員ではわからなかったりする。畜産は、技術の習得が稲や野菜といった耕種農業に比べて難しいと思います。

稲の探査ロボット。中央は博士課程後期に所属していた、株式会社ViAR&E代表取締役の市浦茂さん。AIやソフト開発の技術で研究・開発を支える

稲の探査ロボット。中央は博士課程後期に所属していた、株式会社ViAR&E代表取締役の市浦茂さん。AIやソフト開発の技術で研究・開発を支える今は人がいなくなり、技術を指導する人も減っている。そこで、AIを使って営農のサポートができるのではないかと。今までは10年かけて一人の知識が縦方向に伸びていっていましたが、今は10人いれば1年で10個分の経験値がそろうと考えられます。それをまとめて、つなぎ合わせていけば、今まで10年かかったものが数年でできるようになるわけです。

――今後、スマート農業を使って農業界が豊かになるためには何が必要でしょうか。

バラバラになっている農業の情報をつなげることです。例えば、枝豆の選別機にしても、形のいい悪いを判断して終わってはダメ。いいもの、悪いものそれぞれについて、どういう作り方をしたから、こうなったとフィードバックしていくことが必要で、いずれはそうしなければいけません。どうすればいいものを作れるのかということを、農家に伝えて、よりよい生産ができる一連の流れを作らなければいけませんね。

<参考URL>

国立大学法人 山形大学

【コラム】スマート農業研究第一人者に聞く「スマート農業最前線」

- 「フィールドアグリオミクス」により微生物と共生する農業へ 〜理化学研究所 市橋泰範氏 後編

- 「アーバスキュラー菌根菌」とは何者か?〜理化学研究所 市橋泰範氏 中編

- 「菌根菌」とタッグを組む新しい農法とは? 〜理化学研究所 市橋泰範氏 前編

- スマート農業で20年後の日本農業はどうなる? 〜北海道大学 野口伸教授(後編)

- 日本における精密農業、スマート農業の歩みを振り返る 〜北海道大学 野口伸教授(前編)

- 今までにない技術を作り上げることが大学研究の使命 ~山形大学・片平光彦教授(後編)

- “地域の宝”をAI画像分析や収穫ロボットで存続させる ~山形大学・片平光彦教授(前編)

- 品質と規模を追求した費用対効果の高いスマート農業へ 〜名古屋大学・北栄輔教授(後編)

- 「栽培暦」をデジタル化しカスタマイズ可能に 〜名古屋大学・北栄輔教授(前編)

- 日本の近代農業150年の蓄積データを活かすには ~東京大学・二宮正士特任教授(後編)

- 農業におけるビッグデータ時代の到来と課題 ~東京大学・二宮正士特任教授(前編)

- 「儲かる農業」に食産業全体でプラットフォーム構築を ~三重大学・亀岡孝治教授(後編)

- フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

SHARE