「儲かる農業」に食産業全体でプラットフォーム構築を ~三重大学・亀岡孝治教授(後編)

センシング、ロボット、ゲノム編集など、スマート農業に関わる技術は幅広い。そんなスマート農業研究の第一人者にインタビューする連載企画。

第2回は前編に続き、食品工学の専門家で、農業分野でAIを使ったさきがけである亀岡孝治教授(三重大学)に、最新技術を駆使した農業の全体像を聞いた。

亀岡孝治(かめおかたかはる)

農学博士。三重大学 大学院 生物資源学研究科教授。一般社団法人ALFAE(アルファ)会長

農家が農業ICTを普通に使えるようにしないといけないという課題も、確かにあります。でも、それは「儲かる」話とは別。技術が得られたからといって儲かるわけではありません。

今のデジタル社会で儲かるには、農家が消費者の情報をどう得るかが重要。消費者と直接やり取りしないならば、フードシステムの中の流通、販売などのさまざまなところを介して消費者の情報が入ってこないと、農家の売り上げは増えませんよ。

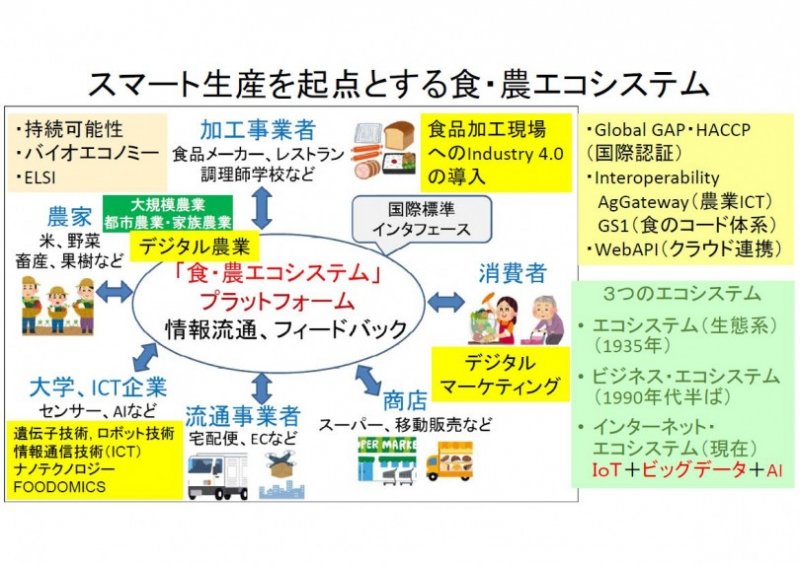

生産から消費までが一貫して見える形をどう組み立てるかが、世界的に重要になってきています。ただ、日本の場合、「食産業の中の農業」という見方がほとんどない。農業の部分だけを取り出して論じているんです。

本来、農協には人材育成部門、情報部門、物流部門というのがあるべきだと思うんです。スマート農業を動かしていくには、人材育成と情報、物流がすべてクラウド化されて、双方向のやり取りができるようにならないといけません。

――そういう意味では、今の農業は情報が分断されていて、ブラックボックスというか……。

農業はおよそ産業になっていないんですよね。そこが大問題で。

デジタル社会になって、ICT、IoTの導入が容易になる中で、ポテンシャルが上がっているわけでしょう。そのポテンシャルをどう使うかということが、産業に要求されているわけです。

でも、農業という産業がこのポテンシャルをどう生かすかということが、戦略的ではないんですね。

例えば、人間はTwitterの一つの投稿140文字を2〜3秒で読みますね。それをコンピューターは10の-7乗秒でやるわけですよ。だから、コンピューターは1秒間に10の7乗個、ツイッターを読めるわけです。人間の一生分くらい読んでしまうということですね。

今、ギガバイト(GB、国際単位系によると10の9乗バイト)とか、テラバイト(TB、国際単位系によると10の12乗バイト)とかの単位がよく言われます。ビッグデータというものがどれくらいかというと、10の21乗バイトのゼタバイト(ZB)になる。10の21乗のデータを、10の-7乗のスピードで処理する時代になっているということです。農業がこういうものをどう使っていくか。これが問われているんです。

ーー具体的には、農業においてICTやIoTをどう活用すればいいのでしょうか?

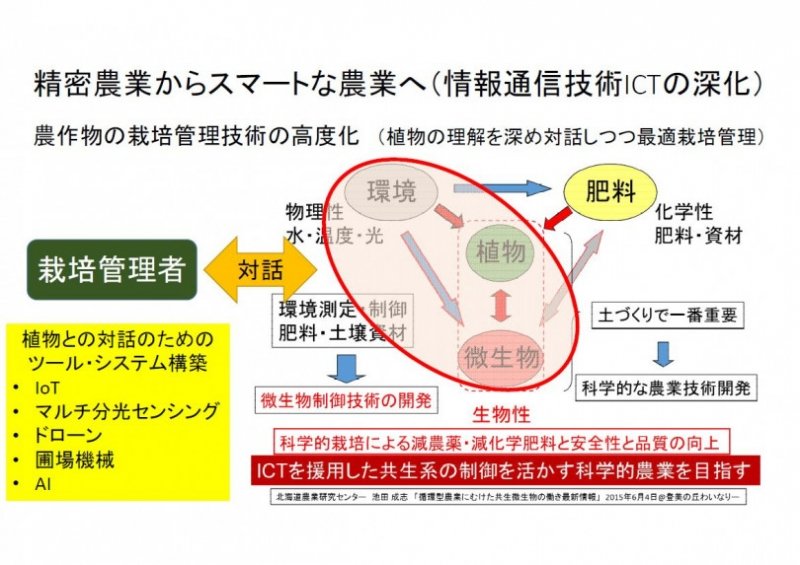

農業の一番の問題は、環境は計測できるけど制御できないということです。植物は制御できる部分もあるけれど、計測が困難。だから、作物ごとの栽培モデルが大事になります。

スマート農業の全体像というのは、センサーがあって、データがあって、モデルがある。その後ろには、遺伝子から計算して育種していく話(ゲノム編集)や、作物の健康診断をするような話がある。それらを組み立てたうえでどうマーケティングしていくかが重要になるんです。

それなのに、日本でスマート農業が語られる時、食産業と分離して考えられていたり、AIが農業界の課題をすべて解決してくれるというような、非常に陳腐なイメージになっていたりすることが多いんです。

日本は「Society 5.0」(ソサエティ5.0)ということを提唱しています。AIやIoT、ビッグデータなどの新技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れて、イノベーションを創出し、社会課題を解決すると。

ところで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者は、こんな分析をしています(C・オットー・シャーマー、カトリン・カウファー『出現する未来から導く』英治出版、2015年)。「Society 1.0」は国家、「Society 2.0」は国家+民間企業、「Society 3.0」は国家+民間企業+NPO、「Society 4.0」は国家+民間企業+NPO+プラットフォーム。

Society 4.0は、資源を共有するプラットフォームを作って、そのうえで競争するということ。食産業もこういう形になっていかないとダメなんですね。今の日本の現状は、2.0と3.0くらいだと言われています。まだ全然4.0まで来ていないんです。

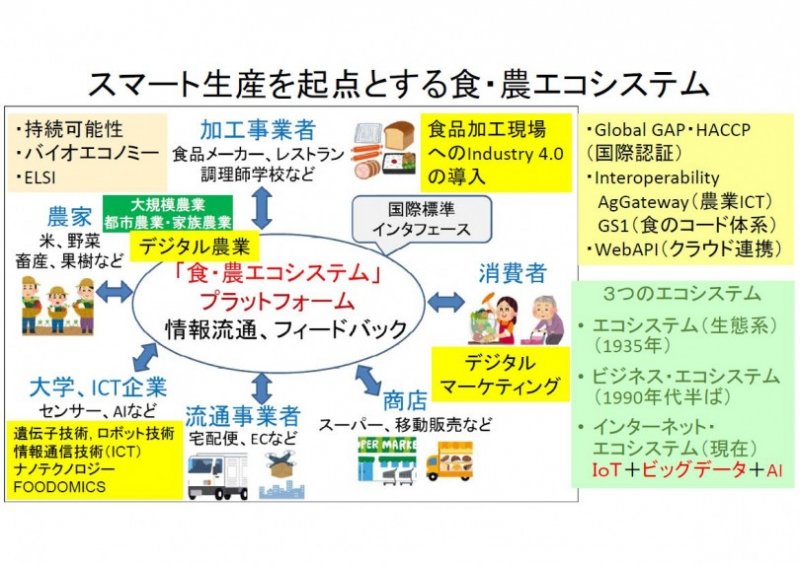

画像提供:亀岡孝治氏

画像提供:亀岡孝治氏

ヨーロッパのスマート農業では、農業現場での通信速度が問題になると言われています。日本は光回線など高速固定通信の速度がOECD(経済協力開発機構)加盟国中で2015年は7位だったのが、2018年は23位に転落したと報じられました(日経新聞記事参照)。都市の通信環境すら、世界的に見てスピードが出なくなっているんですね。農業現場に行くと、携帯電話が通じないところとか、いっぱいあるわけです。

そもそも、精密農業ということが言われるようになった時、それを動かしていくのは農業機械でした。トラクターや防除機の機械化一貫体系が農業を強くしていくイメージですね。「精密農業=農業機械の高性能化」みたいな時代がありました。

それから、センサーやIoTが出てきて、精密農業を駆動する枠組みが今、スマート農業になっているんです。IoTが駆動する、デバイスが駆動するイメージですね。

その状態も変化していて、ヨーロッパやアメリカは次の時代を見ていて、「デジタル農業」という言葉を使い始めました。デバイス駆動ではなく、さまざまなデバイスからデータが集まることで、データが駆動する農業ができるということです。

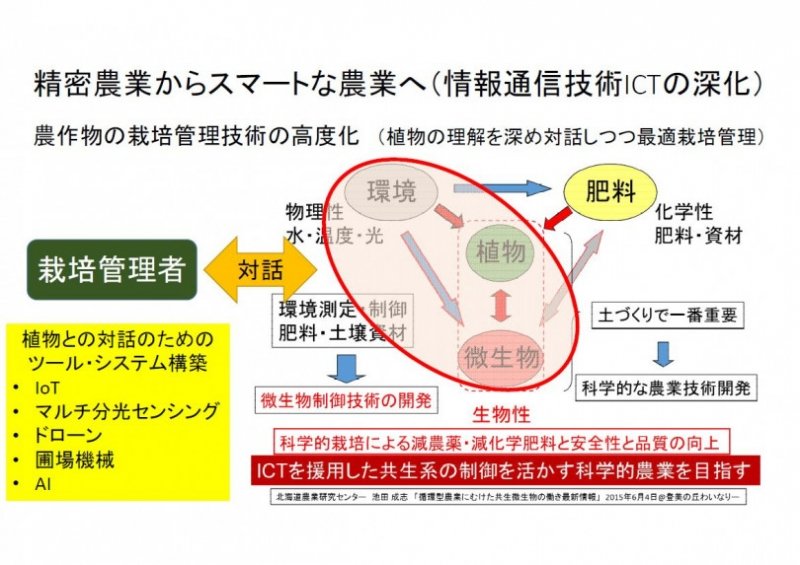

画像提供:亀岡孝治氏

画像提供:亀岡孝治氏

10の21乗の世界が農業をコントロールしていく時代になるわけです。個人の栄養の摂取や健康の維持を最終目標にしながら、駆動されていく。僕も、スマート農業ではなくて、データ駆動の農業を目指しています。

ーー最後に、今後日本の農業はどう発展していくとお考えですか?

今のスマート農業は、農家にどんないいことがあるのかという話が欠けています。農家が何をしたいかを聞きながら作っていく仕組みがない。

農家は植物と対話したいわけです。植物との対話のためのツールやシステムの構築が大事で、そのためにIoTとか農業機械、AIが必要になるわけです。

繰り返しになりますが、農家は消費者の求める品質から逆算した栽培をしなければなりません。そのためには、生産、流通、販売、消費の間で情報が双方向で得られる必要があります。このことについて、実は1965年、当時の科学技術庁資源調査会が「食料流通に関する情報体系の整備」「食料流通に関する研究開発」をするように、という勧告を出しているんです(食の体系的改善に資する食料流通体系の近代化に関する勧告)。それが実現されないまま、今に至っています。

いくら高度な技術があっても、儲からなければ意味がないわけですね。農業だけでなく、食産業まで広げたプラットフォームを作ったうえで、農業をする。その視点が大事なんじゃないかと思っています。

<関連記事>

フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

<参考URL>

日本の光通信速度、23位に転落 5Gの足かせに 【イブニングスクープ】(日本経済新聞)

第2回は前編に続き、食品工学の専門家で、農業分野でAIを使ったさきがけである亀岡孝治教授(三重大学)に、最新技術を駆使した農業の全体像を聞いた。

亀岡孝治(かめおかたかはる)

農学博士。三重大学 大学院 生物資源学研究科教授。一般社団法人ALFAE(アルファ)会長

日本の農業は「産業」になりえていない

――前回、「日本は農業を起点とするフードシステムが弱い」というお話をされていましたが、弱いという点では農業ICTの普及も弱いですね。農家が農業ICTを普通に使えるようにしないといけないという課題も、確かにあります。でも、それは「儲かる」話とは別。技術が得られたからといって儲かるわけではありません。

今のデジタル社会で儲かるには、農家が消費者の情報をどう得るかが重要。消費者と直接やり取りしないならば、フードシステムの中の流通、販売などのさまざまなところを介して消費者の情報が入ってこないと、農家の売り上げは増えませんよ。

生産から消費までが一貫して見える形をどう組み立てるかが、世界的に重要になってきています。ただ、日本の場合、「食産業の中の農業」という見方がほとんどない。農業の部分だけを取り出して論じているんです。

本来、農協には人材育成部門、情報部門、物流部門というのがあるべきだと思うんです。スマート農業を動かしていくには、人材育成と情報、物流がすべてクラウド化されて、双方向のやり取りができるようにならないといけません。

――そういう意味では、今の農業は情報が分断されていて、ブラックボックスというか……。

農業はおよそ産業になっていないんですよね。そこが大問題で。

デジタル社会になって、ICT、IoTの導入が容易になる中で、ポテンシャルが上がっているわけでしょう。そのポテンシャルをどう使うかということが、産業に要求されているわけです。

でも、農業という産業がこのポテンシャルをどう生かすかということが、戦略的ではないんですね。

例えば、人間はTwitterの一つの投稿140文字を2〜3秒で読みますね。それをコンピューターは10の-7乗秒でやるわけですよ。だから、コンピューターは1秒間に10の7乗個、ツイッターを読めるわけです。人間の一生分くらい読んでしまうということですね。

今、ギガバイト(GB、国際単位系によると10の9乗バイト)とか、テラバイト(TB、国際単位系によると10の12乗バイト)とかの単位がよく言われます。ビッグデータというものがどれくらいかというと、10の21乗バイトのゼタバイト(ZB)になる。10の21乗のデータを、10の-7乗のスピードで処理する時代になっているということです。農業がこういうものをどう使っていくか。これが問われているんです。

ーー具体的には、農業においてICTやIoTをどう活用すればいいのでしょうか?

農業の一番の問題は、環境は計測できるけど制御できないということです。植物は制御できる部分もあるけれど、計測が困難。だから、作物ごとの栽培モデルが大事になります。

スマート農業の全体像というのは、センサーがあって、データがあって、モデルがある。その後ろには、遺伝子から計算して育種していく話(ゲノム編集)や、作物の健康診断をするような話がある。それらを組み立てたうえでどうマーケティングしていくかが重要になるんです。

それなのに、日本でスマート農業が語られる時、食産業と分離して考えられていたり、AIが農業界の課題をすべて解決してくれるというような、非常に陳腐なイメージになっていたりすることが多いんです。

日本は「Society 5.0」(ソサエティ5.0)ということを提唱しています。AIやIoT、ビッグデータなどの新技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れて、イノベーションを創出し、社会課題を解決すると。

ところで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者は、こんな分析をしています(C・オットー・シャーマー、カトリン・カウファー『出現する未来から導く』英治出版、2015年)。「Society 1.0」は国家、「Society 2.0」は国家+民間企業、「Society 3.0」は国家+民間企業+NPO、「Society 4.0」は国家+民間企業+NPO+プラットフォーム。

Society 4.0は、資源を共有するプラットフォームを作って、そのうえで競争するということ。食産業もこういう形になっていかないとダメなんですね。今の日本の現状は、2.0と3.0くらいだと言われています。まだ全然4.0まで来ていないんです。

画像提供:亀岡孝治氏

画像提供:亀岡孝治氏ヨーロッパのスマート農業では、農業現場での通信速度が問題になると言われています。日本は光回線など高速固定通信の速度がOECD(経済協力開発機構)加盟国中で2015年は7位だったのが、2018年は23位に転落したと報じられました(日経新聞記事参照)。都市の通信環境すら、世界的に見てスピードが出なくなっているんですね。農業現場に行くと、携帯電話が通じないところとか、いっぱいあるわけです。

「スマート農業」から「デジタル農業」へ

ーー日本で海外のようにスマート農業を根付かせるためには、どうすればいいのでしょうか?そもそも、精密農業ということが言われるようになった時、それを動かしていくのは農業機械でした。トラクターや防除機の機械化一貫体系が農業を強くしていくイメージですね。「精密農業=農業機械の高性能化」みたいな時代がありました。

それから、センサーやIoTが出てきて、精密農業を駆動する枠組みが今、スマート農業になっているんです。IoTが駆動する、デバイスが駆動するイメージですね。

その状態も変化していて、ヨーロッパやアメリカは次の時代を見ていて、「デジタル農業」という言葉を使い始めました。デバイス駆動ではなく、さまざまなデバイスからデータが集まることで、データが駆動する農業ができるということです。

画像提供:亀岡孝治氏

画像提供:亀岡孝治氏10の21乗の世界が農業をコントロールしていく時代になるわけです。個人の栄養の摂取や健康の維持を最終目標にしながら、駆動されていく。僕も、スマート農業ではなくて、データ駆動の農業を目指しています。

ーー最後に、今後日本の農業はどう発展していくとお考えですか?

今のスマート農業は、農家にどんないいことがあるのかという話が欠けています。農家が何をしたいかを聞きながら作っていく仕組みがない。

農家は植物と対話したいわけです。植物との対話のためのツールやシステムの構築が大事で、そのためにIoTとか農業機械、AIが必要になるわけです。

繰り返しになりますが、農家は消費者の求める品質から逆算した栽培をしなければなりません。そのためには、生産、流通、販売、消費の間で情報が双方向で得られる必要があります。このことについて、実は1965年、当時の科学技術庁資源調査会が「食料流通に関する情報体系の整備」「食料流通に関する研究開発」をするように、という勧告を出しているんです(食の体系的改善に資する食料流通体系の近代化に関する勧告)。それが実現されないまま、今に至っています。

いくら高度な技術があっても、儲からなければ意味がないわけですね。農業だけでなく、食産業まで広げたプラットフォームを作ったうえで、農業をする。その視点が大事なんじゃないかと思っています。

<関連記事>

フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

<参考URL>

日本の光通信速度、23位に転落 5Gの足かせに 【イブニングスクープ】(日本経済新聞)

【コラム】スマート農業研究第一人者に聞く「スマート農業最前線」

- 「フィールドアグリオミクス」により微生物と共生する農業へ 〜理化学研究所 市橋泰範氏 後編

- 「アーバスキュラー菌根菌」とは何者か?〜理化学研究所 市橋泰範氏 中編

- 「菌根菌」とタッグを組む新しい農法とは? 〜理化学研究所 市橋泰範氏 前編

- スマート農業で20年後の日本農業はどうなる? 〜北海道大学 野口伸教授(後編)

- 日本における精密農業、スマート農業の歩みを振り返る 〜北海道大学 野口伸教授(前編)

- 今までにない技術を作り上げることが大学研究の使命 ~山形大学・片平光彦教授(後編)

- “地域の宝”をAI画像分析や収穫ロボットで存続させる ~山形大学・片平光彦教授(前編)

- 品質と規模を追求した費用対効果の高いスマート農業へ 〜名古屋大学・北栄輔教授(後編)

- 「栽培暦」をデジタル化しカスタマイズ可能に 〜名古屋大学・北栄輔教授(前編)

- 日本の近代農業150年の蓄積データを活かすには ~東京大学・二宮正士特任教授(後編)

- 農業におけるビッグデータ時代の到来と課題 ~東京大学・二宮正士特任教授(前編)

- 「儲かる農業」に食産業全体でプラットフォーム構築を ~三重大学・亀岡孝治教授(後編)

- フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

SHARE