フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

国は、2019年をスマート農業の「社会実装元年」と位置づける。今回より、基礎研究に加え、社会実装化も視野に活動する大学・大学院の研究者たちに、研究の現状と、スマート農業普及のための課題、将来予想を聞くインタビュー連載がスタートする。

第1回は、日本の農業分野で最も早くAIの研究を始めたひとりである亀岡孝治教授(三重大学)に伺った。

亀岡孝治(かめおかたかはる)

農学博士。三重大学 大学院 生物資源学研究科教授。一般社団法人ALFAE(アルファ)会長

――まずは、亀岡先生のなさっている研究についてお教え下さい。また、研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

今している研究の話をする前に、これまでの研究者としての歩みをご紹介します。

僕は、和歌山県のミカン農家の長男です。農作業は高校までひと通りやって、農業だけはやるまい、こんな儲からない産業だけはやるまいと思って、東京大学に入りました。

ところが、大学でいつのまにか農学部に行き、農産機械学を専攻することになりました。これは、収穫後の乾燥や貯蔵、冷凍の機械を研究するもの。僕の研究はここから始まっています。日本では農業分野で最も早くAIの研究をしていたうちのひとりです。

ニューラルネットワーク(人間の脳の神経回路網の特性を数式的なモデルで表したもの)や、ファジィ測度とファジィ積分(曖昧な量の計測体系)とかを機械にどう入れるかといったことです。「味見・ソムリエロボット」という、赤外線の糖度センサーを使ってワインが評価できる世界初のロボット――ギネス認定も受けました――を共同開発して、2005年の愛・地球博(開催地:愛知県)に出展したこともあります。

農業ITについて、1996年に農林水産省で初めてプロジェクトが立ち上げられて、フィージビリティスタディ(実行可能性調査)が行われたんです。これには、東大をはじめとする大学、農研機構、富士通やNECなども入っていました。私は、その中の光を使ってさまざまなものを計測するチームのリーダーでした。

特徴は、光をX線からテラヘルツ(光と電波の両方の性質を持った電磁波)まで全部使って、さまざまなものを計測すること。蛍光X線、紫外線、可視光、近・中赤外線、テラヘルツ、そして電波。たとえば、中赤外線でワインや出汁の味の評価をしたり、蛍光X線で葉の中の元素の含有量を分析したりといった具合です。

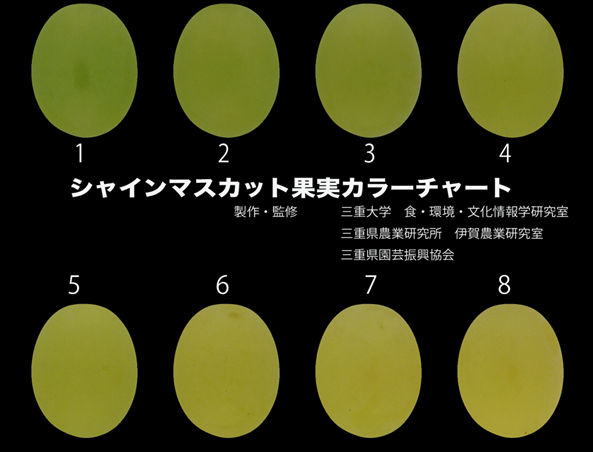

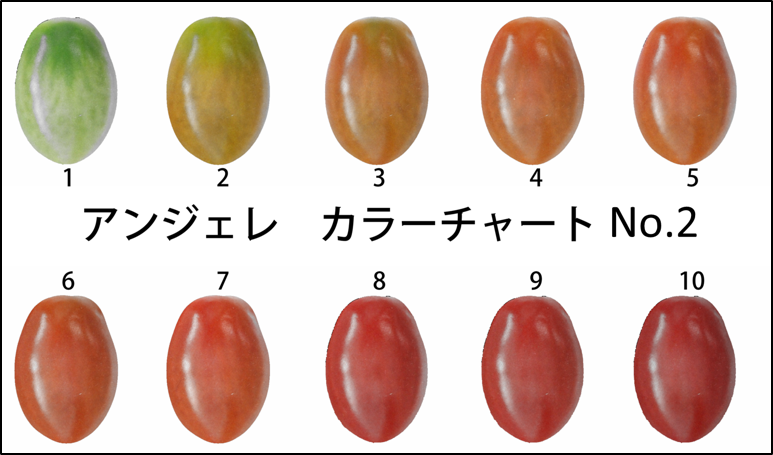

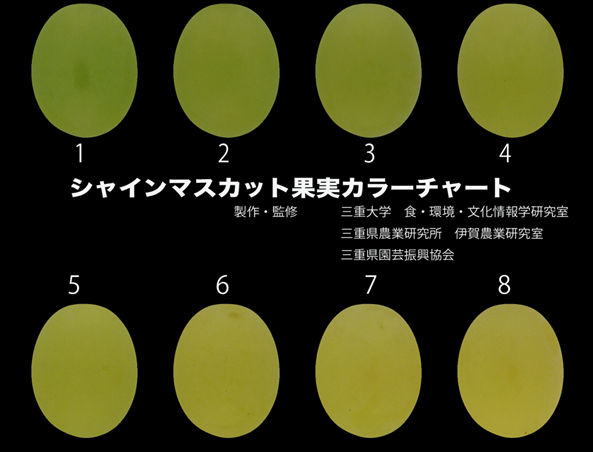

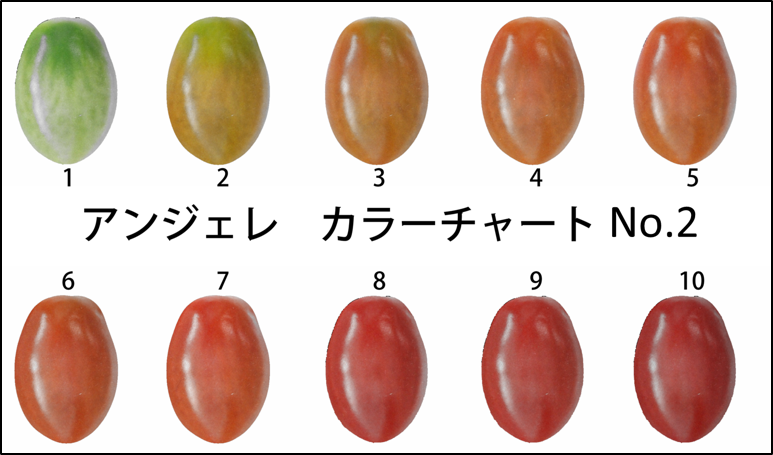

現場で何をしていったかというと、1998年に日本で初めてブドウの安芸クイーンの「デジタルカラーチャート」を作りました。このデジタルカラーチャートの仕事は、私の研究室でこのテーマで博士論文を書き、新潟大学に赴任した元永佳孝先生の専売特許になっていましたが、2013年に久しぶりに三重県農業研究所と組んでシャインマスカットのデジタルカラーチャート、JA全農と組んで「アンジェレ」というミニトマトのデジタルカラーチャートを作りました。画面上に表示して使うこともできるし、紙に印刷して使うこともできるものです。

シャインマスカットのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

シャインマスカットのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

アンジェレのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

アンジェレのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

カラーチャートというのは、普通、四角の枠の中に色が入っています。デジタルカラーチャートは、例えばシャインマスカットなら、その平均的な形状を数学的に計算して、その形の中に色を入れています。アンジェレの場合、実際にどう見えるかを計算したうえで、ツヤまで入れて作っているんです。デジタルデータをクリックすると、だいたいこの色の頃は糖度がいくらで、酸度がいくらというのを表示することもできます。デジタルなので、いくらでも活用できるんですね。

2002年に、カゴメ総合研究所の圃場で、さまざまな光を使った計測を行いました。この年に、ハワイのUCCのコーヒー農園で、データを統合的に活用するための実証実験をしています。今、スマート農業と言われていますが、もっと先進的なものを実験では取り組んでいたわけです。こうした実験で使われた技術が、今バラバラと使われているんですね。当時の日本の研究水準は、世界でもトップクラスだったんです。

2007年には、日本で初めて農業現場で本格的なセンサーネットワークを使うプロジェクトを2カ所で立ち上げました。2011年には植物工場での栽培モデルをつくりました。2013年には京都府の与謝野町で、農業向けIoTソリューションの「e-kakashi(いいかかし、PSソリューションズが運営)」、土壌診断と施肥指導をする「SOFIX(ソフィックス、SOFIX農業推進機構が運営)」、農業ベンチャーのベジタリアのセンサーネットワークなどを使って、土壌から植物の診断に至る総合的な実証をしています。LoRaWAN(省電力で長距離の通信ができるLPWAという無線通信技術の一種。免許が不要の周波数帯域を利用し、コスト効率が高い)を町全域で展開しています。与謝野町での実証は今に至るまで継続されています。

デジタル社会が始まり、農業の生産に特化した精密農業から、経営や市況などあらゆるデータを基に,農業全体の効率化を考える農業がスマート農業と言われるようになったわけですね。

ただ、スマート農業だけでうまくいくかというとそうではなくて、スマート農業を起点とするフードシステムが立ち上がらないとダメなんです。日本はその部分がすごく弱い。では、どうするのということが、僕のテーマです。

後編に続く。

第1回は、日本の農業分野で最も早くAIの研究を始めたひとりである亀岡孝治教授(三重大学)に伺った。

亀岡孝治(かめおかたかはる)

農学博士。三重大学 大学院 生物資源学研究科教授。一般社団法人ALFAE(アルファ)会長

――まずは、亀岡先生のなさっている研究についてお教え下さい。また、研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

今している研究の話をする前に、これまでの研究者としての歩みをご紹介します。

僕は、和歌山県のミカン農家の長男です。農作業は高校までひと通りやって、農業だけはやるまい、こんな儲からない産業だけはやるまいと思って、東京大学に入りました。

ところが、大学でいつのまにか農学部に行き、農産機械学を専攻することになりました。これは、収穫後の乾燥や貯蔵、冷凍の機械を研究するもの。僕の研究はここから始まっています。日本では農業分野で最も早くAIの研究をしていたうちのひとりです。

さまざまな光を計測に活用

ーースマート農業について、これまでされてきた研究を教えてください。ニューラルネットワーク(人間の脳の神経回路網の特性を数式的なモデルで表したもの)や、ファジィ測度とファジィ積分(曖昧な量の計測体系)とかを機械にどう入れるかといったことです。「味見・ソムリエロボット」という、赤外線の糖度センサーを使ってワインが評価できる世界初のロボット――ギネス認定も受けました――を共同開発して、2005年の愛・地球博(開催地:愛知県)に出展したこともあります。

農業ITについて、1996年に農林水産省で初めてプロジェクトが立ち上げられて、フィージビリティスタディ(実行可能性調査)が行われたんです。これには、東大をはじめとする大学、農研機構、富士通やNECなども入っていました。私は、その中の光を使ってさまざまなものを計測するチームのリーダーでした。

特徴は、光をX線からテラヘルツ(光と電波の両方の性質を持った電磁波)まで全部使って、さまざまなものを計測すること。蛍光X線、紫外線、可視光、近・中赤外線、テラヘルツ、そして電波。たとえば、中赤外線でワインや出汁の味の評価をしたり、蛍光X線で葉の中の元素の含有量を分析したりといった具合です。

日本で初めてカラーチャートをデジタル化

ーー具体的に実用化された事例にはどんなものがあるのでしょうか。現場で何をしていったかというと、1998年に日本で初めてブドウの安芸クイーンの「デジタルカラーチャート」を作りました。このデジタルカラーチャートの仕事は、私の研究室でこのテーマで博士論文を書き、新潟大学に赴任した元永佳孝先生の専売特許になっていましたが、2013年に久しぶりに三重県農業研究所と組んでシャインマスカットのデジタルカラーチャート、JA全農と組んで「アンジェレ」というミニトマトのデジタルカラーチャートを作りました。画面上に表示して使うこともできるし、紙に印刷して使うこともできるものです。

シャインマスカットのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

シャインマスカットのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授) アンジェレのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)

アンジェレのデジタルカラーチャート(画像提供:亀岡教授)カラーチャートというのは、普通、四角の枠の中に色が入っています。デジタルカラーチャートは、例えばシャインマスカットなら、その平均的な形状を数学的に計算して、その形の中に色を入れています。アンジェレの場合、実際にどう見えるかを計算したうえで、ツヤまで入れて作っているんです。デジタルデータをクリックすると、だいたいこの色の頃は糖度がいくらで、酸度がいくらというのを表示することもできます。デジタルなので、いくらでも活用できるんですね。

2002年に、カゴメ総合研究所の圃場で、さまざまな光を使った計測を行いました。この年に、ハワイのUCCのコーヒー農園で、データを統合的に活用するための実証実験をしています。今、スマート農業と言われていますが、もっと先進的なものを実験では取り組んでいたわけです。こうした実験で使われた技術が、今バラバラと使われているんですね。当時の日本の研究水準は、世界でもトップクラスだったんです。

2007年には、日本で初めて農業現場で本格的なセンサーネットワークを使うプロジェクトを2カ所で立ち上げました。2011年には植物工場での栽培モデルをつくりました。2013年には京都府の与謝野町で、農業向けIoTソリューションの「e-kakashi(いいかかし、PSソリューションズが運営)」、土壌診断と施肥指導をする「SOFIX(ソフィックス、SOFIX農業推進機構が運営)」、農業ベンチャーのベジタリアのセンサーネットワークなどを使って、土壌から植物の診断に至る総合的な実証をしています。LoRaWAN(省電力で長距離の通信ができるLPWAという無線通信技術の一種。免許が不要の周波数帯域を利用し、コスト効率が高い)を町全域で展開しています。与謝野町での実証は今に至るまで継続されています。

フードシステムあってこそのスマート農業

ーーこれまで数々の研究事例を積み重ねてこられましたが、「スマート農業」についてはどうお考えですか。デジタル社会が始まり、農業の生産に特化した精密農業から、経営や市況などあらゆるデータを基に,農業全体の効率化を考える農業がスマート農業と言われるようになったわけですね。

ただ、スマート農業だけでうまくいくかというとそうではなくて、スマート農業を起点とするフードシステムが立ち上がらないとダメなんです。日本はその部分がすごく弱い。では、どうするのということが、僕のテーマです。

後編に続く。

【コラム】スマート農業研究第一人者に聞く「スマート農業最前線」

- 「フィールドアグリオミクス」により微生物と共生する農業へ 〜理化学研究所 市橋泰範氏 後編

- 「アーバスキュラー菌根菌」とは何者か?〜理化学研究所 市橋泰範氏 中編

- 「菌根菌」とタッグを組む新しい農法とは? 〜理化学研究所 市橋泰範氏 前編

- スマート農業で20年後の日本農業はどうなる? 〜北海道大学 野口伸教授(後編)

- 日本における精密農業、スマート農業の歩みを振り返る 〜北海道大学 野口伸教授(前編)

- 今までにない技術を作り上げることが大学研究の使命 ~山形大学・片平光彦教授(後編)

- “地域の宝”をAI画像分析や収穫ロボットで存続させる ~山形大学・片平光彦教授(前編)

- 品質と規模を追求した費用対効果の高いスマート農業へ 〜名古屋大学・北栄輔教授(後編)

- 「栽培暦」をデジタル化しカスタマイズ可能に 〜名古屋大学・北栄輔教授(前編)

- 日本の近代農業150年の蓄積データを活かすには ~東京大学・二宮正士特任教授(後編)

- 農業におけるビッグデータ時代の到来と課題 ~東京大学・二宮正士特任教授(前編)

- 「儲かる農業」に食産業全体でプラットフォーム構築を ~三重大学・亀岡孝治教授(後編)

- フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

SHARE