【新連載・北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題 第0回】北海道におけるスマート農業の利用実態

2020年の農林水産予算の概算要求で目玉事業に組み込まれたスマート農業。巷間に関連する情報があふれる中、ここで一度その現在と未来を整理してみたくなった。

そう思って訪ねた先は先進地である北海道。広大な大地で耕作する農家の経営面積はこれから急速に広がることが予想される一方、府県以上に労働力の不足に悩まされている。そこで生じるさまざまな困難を乗り越えるための先駆的な取り組みは、全国の農家や産地にとって参考になるはずだ。

本連載を始めるにあたり、まずは道内におけるスマート農業の利用実態を概括したい。

まず、それぞれの機能を簡単にお伝えしよう。GPSガイダンスシステムとは、いわば「農業版カーナビ」だ。

地球を周回するGPS衛星が発信する信号を受け、トラクターの位置を即時に把握。操縦席に取り付けたモニター画面に走るべき経路を表示してくれる。

一方、自動操舵装置は文字通り、人がステアリングを握らずとも農機を走らせてくれる。といっても現状は真っすぐに進むだけ。自動的に作業機を持ち上げたり、旋回して再び走り出したりすることはできない。

ただ、個々の農家にとっては、もともと大規模に経営してきた農地が周囲の離農とともにさらに広がっている中、操縦する手間がかからず直進するだけでもありがたいことなのだ。

そんな中、農研機構が道内のオペレーター11人に聞き取りしたところ、自動操舵装置に期待することとして最も多かったのは「作業精度の向上」と「作業負担の軽減」だった。同機構はそれぞれの効果を検証した。

まずは前者について、輪作4品目のひとつ、てんさい(ビート)の播種で隣接する工程とのずれを調べた。結果、人が操縦した際に生じるずれは14.9cmだったのに対し、自動操舵の場合は1.6cmだった。設定した経路とのずれが少なく走れるということは、播種や砕土、整地、施肥などの作業において1枚の圃場で重複する箇所をまずもってなくせることを意味する。結果、作業時間だけではなく、肥料や農薬が減らす一助になるのだ。

もうひとつの「作業負担の軽減」を検証するため、指標に用いたのはオペレーターの心拍数と唾液アミラーゼ活性だ。

心拍数は身体的な負担を示す指標として、唾液アミラーゼ活性は心理的なストレスの高まりを客観的に評価する指標として評価されている。5人のオペレーターに協力してもらい測定したところ、手動操作と自動操舵心拍数に変化はなかった。

一方、唾液アミラーゼ活性は低下する傾向にあり、精神的な負担が緩和されていることがわかった。

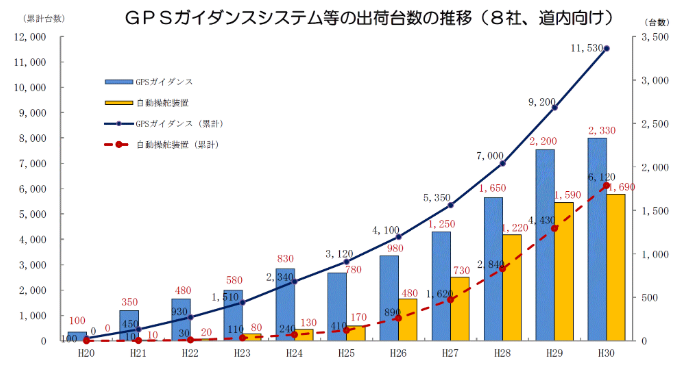

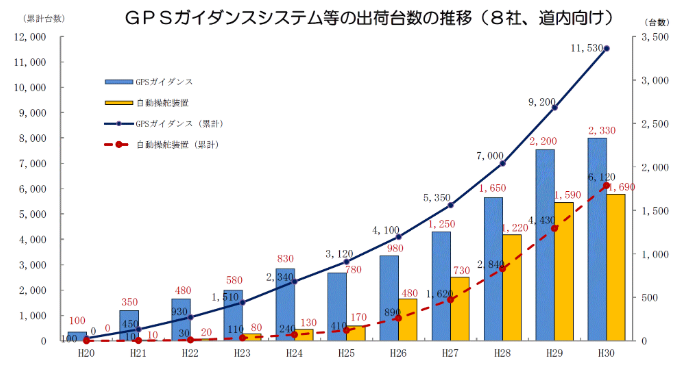

出典:GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/jisedai/GPS_GuidanceSystem.htm)

出典:GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/jisedai/GPS_GuidanceSystem.htm)

一点断っておきたいのは、いずれの出荷台数も道庁が主要メーカー8社に問い合わせた数字だということ。GPSガイダンスシステムにしろ、自動操舵装置にしろ、この8社以外も製品化しているところがある。加えて専用の端末を購入せずとも、スマートフォンやタブレットでアプリケーションをダウンロードしてもらうだけで、GPSガイダンスシステムと同じサービスを提供する会社もある。そのサービスの利用状況は先の数字には入っていない。そのため、「実際にはもっと多く普及している」(道庁農政部)。

いずれも、急速に普及したのは2014年以降。最大の理由は、自治体やJAがGPSの基地局を相次いで設置し、以前よりも高精度に作業ができるようになったからだ。GPS基地局からの補正情報をもらうことで、設定した経路との誤差は2~3cmに収まる。

そうなると個々の経営では以前よりも人手が必要になってくる。とりわけ畑作四品目のうちばれいしょや玉ねぎ、てんさいはそうだ。とはいえ北海道の大規模な農業地帯は往々にして人口が少ない。そのために雇用にも府県以上に苦労している感じを受ける。

本連載で紹介する十勝地方の更別村は現在の人口が3165人。最近では毎年1%ずつ減っており、2045年には2400人になることが予想されている。

村が農家全戸にアンケートを取ったところ、現時点で農繁期には一戸当たり2人分の人手が足りないという。地元での人材確保が期待できない中、望みをつなぐのがロボットをはじめとするスマート農業なのだ。

以上、さらりとではあるが、農業王国の現在を述べてきた。次回からはひとつひとつの課題に対してどのような試みを始めているのかをみていきたい。

GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課

そう思って訪ねた先は先進地である北海道。広大な大地で耕作する農家の経営面積はこれから急速に広がることが予想される一方、府県以上に労働力の不足に悩まされている。そこで生じるさまざまな困難を乗り越えるための先駆的な取り組みは、全国の農家や産地にとって参考になるはずだ。

本連載を始めるにあたり、まずは道内におけるスマート農業の利用実態を概括したい。

作業の精度の向上と負担の軽減

北海道におけるスマート農業の象徴といえば、土地利用型作物なら「GPS(全地球測位システム)ガイダンスシステム」と「自動操舵装置」、畜産なら「搾乳ロボット」だろう。ここでは前者について述べていきたい。まず、それぞれの機能を簡単にお伝えしよう。GPSガイダンスシステムとは、いわば「農業版カーナビ」だ。

地球を周回するGPS衛星が発信する信号を受け、トラクターの位置を即時に把握。操縦席に取り付けたモニター画面に走るべき経路を表示してくれる。

一方、自動操舵装置は文字通り、人がステアリングを握らずとも農機を走らせてくれる。といっても現状は真っすぐに進むだけ。自動的に作業機を持ち上げたり、旋回して再び走り出したりすることはできない。

ただ、個々の農家にとっては、もともと大規模に経営してきた農地が周囲の離農とともにさらに広がっている中、操縦する手間がかからず直進するだけでもありがたいことなのだ。

そんな中、農研機構が道内のオペレーター11人に聞き取りしたところ、自動操舵装置に期待することとして最も多かったのは「作業精度の向上」と「作業負担の軽減」だった。同機構はそれぞれの効果を検証した。

まずは前者について、輪作4品目のひとつ、てんさい(ビート)の播種で隣接する工程とのずれを調べた。結果、人が操縦した際に生じるずれは14.9cmだったのに対し、自動操舵の場合は1.6cmだった。設定した経路とのずれが少なく走れるということは、播種や砕土、整地、施肥などの作業において1枚の圃場で重複する箇所をまずもってなくせることを意味する。結果、作業時間だけではなく、肥料や農薬が減らす一助になるのだ。

もうひとつの「作業負担の軽減」を検証するため、指標に用いたのはオペレーターの心拍数と唾液アミラーゼ活性だ。

心拍数は身体的な負担を示す指標として、唾液アミラーゼ活性は心理的なストレスの高まりを客観的に評価する指標として評価されている。5人のオペレーターに協力してもらい測定したところ、手動操作と自動操舵心拍数に変化はなかった。

一方、唾液アミラーゼ活性は低下する傾向にあり、精神的な負担が緩和されていることがわかった。

圧倒的な普及率を支えるGPS基地局

道内では2008年からGPSガイダンスが、2011年から自動操舵装置の普及が始まった。2018年度までの累計出荷台数はGPSガイダンスシステムが1万1530台、自走操舵装置が6120台。全国シェアでいうと、前者は79%、後者は91%と圧倒的である。 出典:GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/jisedai/GPS_GuidanceSystem.htm)

出典:GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/jisedai/GPS_GuidanceSystem.htm)一点断っておきたいのは、いずれの出荷台数も道庁が主要メーカー8社に問い合わせた数字だということ。GPSガイダンスシステムにしろ、自動操舵装置にしろ、この8社以外も製品化しているところがある。加えて専用の端末を購入せずとも、スマートフォンやタブレットでアプリケーションをダウンロードしてもらうだけで、GPSガイダンスシステムと同じサービスを提供する会社もある。そのサービスの利用状況は先の数字には入っていない。そのため、「実際にはもっと多く普及している」(道庁農政部)。

いずれも、急速に普及したのは2014年以降。最大の理由は、自治体やJAがGPSの基地局を相次いで設置し、以前よりも高精度に作業ができるようになったからだ。GPS基地局からの補正情報をもらうことで、設定した経路との誤差は2~3cmに収まる。

広がる経営耕地面積と懸念される労働力不足

北海道では一戸当たりの経営耕地面積は広がる一方だ。その平均は2010年に23haだったのが2016年には28haになっている。規模別に見た場合、増えているのは100ha以上で、2010年と2015年を比べると、28.8%増になっている。対して100ha未満は軒並み減っている。特する十勝地方で、いずれの自治体でも一戸当たりの経営耕地面積は平均すれば50ha前後になる。そうなると個々の経営では以前よりも人手が必要になってくる。とりわけ畑作四品目のうちばれいしょや玉ねぎ、てんさいはそうだ。とはいえ北海道の大規模な農業地帯は往々にして人口が少ない。そのために雇用にも府県以上に苦労している感じを受ける。

本連載で紹介する十勝地方の更別村は現在の人口が3165人。最近では毎年1%ずつ減っており、2045年には2400人になることが予想されている。

村が農家全戸にアンケートを取ったところ、現時点で農繁期には一戸当たり2人分の人手が足りないという。地元での人材確保が期待できない中、望みをつなぐのがロボットをはじめとするスマート農業なのだ。

以上、さらりとではあるが、農業王国の現在を述べてきた。次回からはひとつひとつの課題に対してどのような試みを始めているのかをみていきたい。

GPSガイダンスシステム等出荷台数の推移 | 農政部生産振興局技術普及課

【特集】北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(後編)【特集・北の大地の挑戦 最終回】

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(前編)【特集・北の大地の挑戦 第13回】

- 衛星×ドローン×AIによる生育履歴データで連作障害を防ぐ【特集・北の大地の挑戦 第12回】

- ISOBUSの普及により、これからは作業機がトラクターを制御する時代へ【特集・北の大地の挑戦 第11回】

- 作業機とトラクターのデータ連携に不可欠な規格「ISOBUS」とは何か【特集・北の大地の挑戦 第10回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で使えないのか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<後編>【特集・北の大地の挑戦 第9回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】

- 岩見沢市におけるスマート農業は「技術」ではなく「経営戦略」【特集・北の大地の挑戦 第7回】

- 岩見沢市のロボトラ協調制御のカギは5Gにアリ【特集・北の大地の挑戦 第6回】

- 自動収穫機とロボットトラクターの伴走で、畑作の作業時間短縮へ【特集・北の大地の挑戦 第5回】

- 農業ロボットにどこまでヒトと同じ精度を求めるか【特集・北の大地の挑戦 第4回】

- 鹿追町のタマネギ生産におけるロボット化の意義と課題【特集・北の大地の挑戦 第3回】

- キャベツの収穫、運搬、集荷、出荷までをまかなう農業ロボット【特集・北の大地の挑戦 第2回】

- 地力にムラがある十勝地方で、可変施肥により肥料削減&収量アップ【特集・北の大地の挑戦 第1回】

- 【新連載・北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題 第0回】北海道におけるスマート農業の利用実態

SHARE