収量低下で気づいた生育環境データの価値(前編)【特集・北の大地の挑戦 第13回】

本連載も残すところ2回となった。最後は農業経営の持続性という観点からデータの価値について考えたい。

そのために登場してもらうのは北海道帯広市の有限会社 道下広長農場の代表・道下公浩さん。70haで畑作をする傍らシステム会社・ファームサポーターズ株式会社を設立し、営農を支援するデータを管理するシステムの開発に乗り出している。

2回に分けて道下さんの取り組みを紹介するうち、今回はデータを収集するようになった経緯とシステムの概要について取り上げたい。

生産の管理に関するデータを収集するようになった経緯について、道下さんはこう振り返る。「取れなくなった」とは文字通り、収量が落ち込んだという意味だ。

その理由を尋ねると、「やり過ぎたんだね」とのこと。どういうことだろうか。

「うちは誰よりも多く(収量を)取ってきた。そのために肥料や農薬を過剰に使ってきたということ。

肥料を過剰に投与すると、ろくなことがないんだよ。作物は軟弱になって病気が付きやすくなるし、虫もよってくる。それでさらに農薬をまく。それであるときからジャガイモや小麦が取れなくなっていた。

ただ、単価の高いナガイモは何ともなかったので気にしないで放っておいたら、今度はそのナガイモが駄目になった。これは大変なことになったな、と思ったね」

北海道の畑作4品目といえば、小麦とばれいしょ、てんさい、豆類。道下広長農場は畑作4品目のうちのてんさいと豆類の代わりに、投下した資金を早く回収できるダイコンのほか、単価が高いナガイモを取り入れた。そのナガイモが取れなくなったわけだから、看過できない事態となったわけだ。

データがないことでもう一つ困ったことが生じる。二人の息子が農場で働くようになり、生産についての質問を投げかけてくる。つぶさに答えたくても、データが残っていない。だから回答できないことがある。

農業経営は自分だけのものではない。代々受け継いでいくためにも、管理と環境のデータを収集することにした。2013年のことである。

道下さんは「農業はノウハウの塊。データで裏付けることで技術や経営は継承しやすくなるはず」と思ったという。

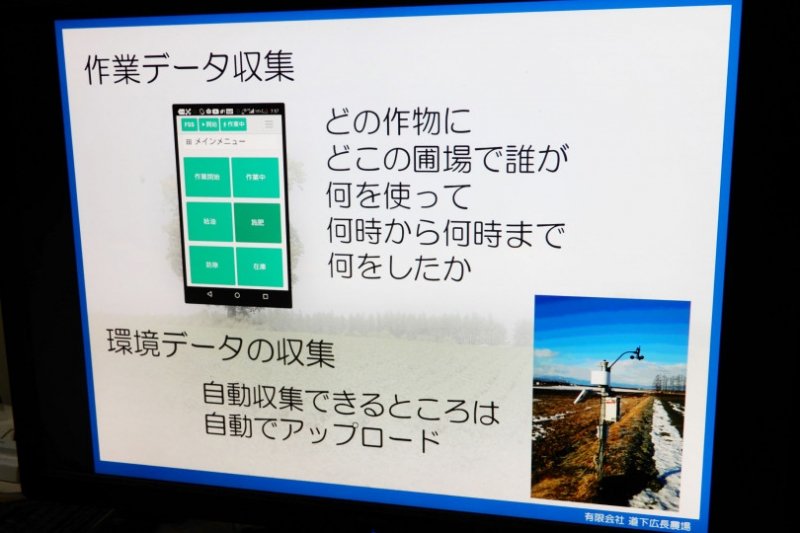

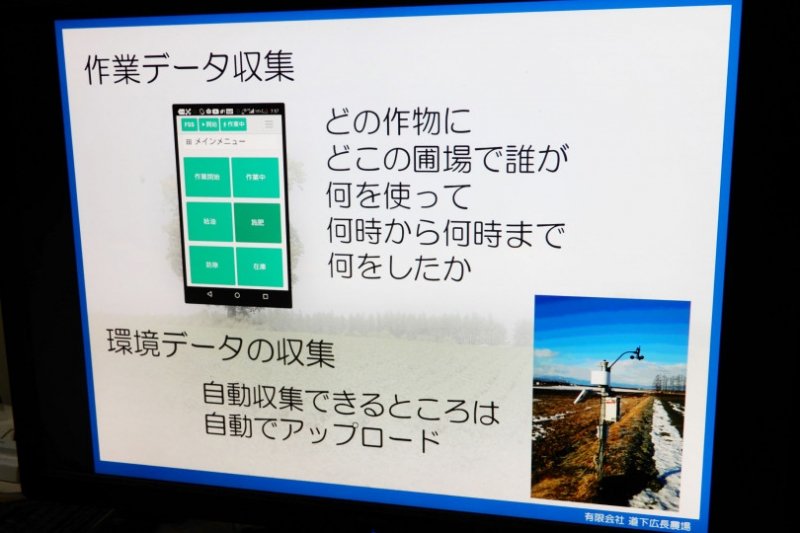

勤退管理ができる商品「ファームサポートシステム」としてすでに売り出している。2020年に作業記録も取れるようにするという改訂版は、ざっと次のようなイメージだ。

入力と出力は、基本的にスマートフォンを利用してクラウド経由で行う。主に入力するのは誰が、どこの畑で、どの作物に、何を使って、いつからいつまで何をしたのか、つまり「5W1H」だ。

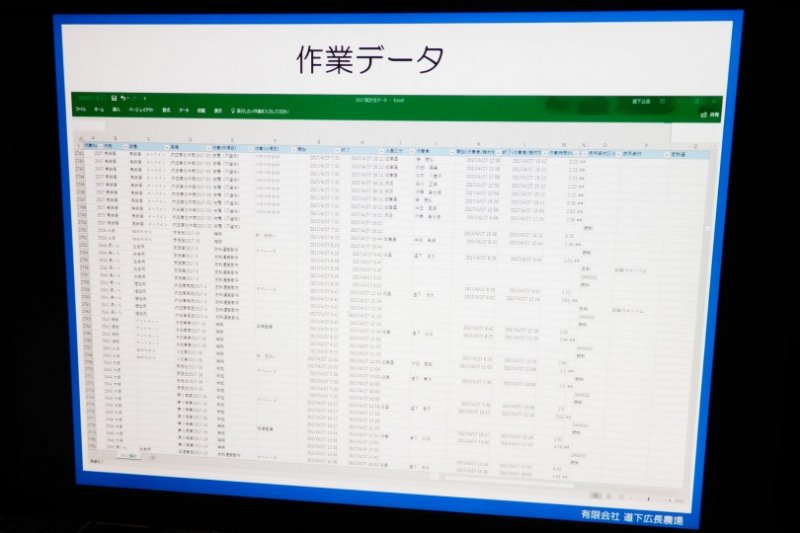

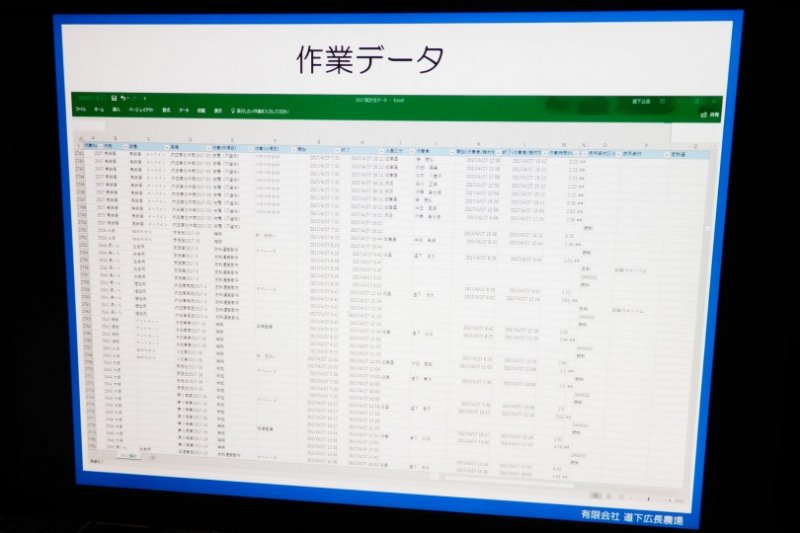

道下広長農場でそれを担当するのは各班の班長。班長がすべての班員の分を入力する。たとえば「Aさん 07:09~09:42 土落とし・いも回収」「Bさん 07:09~09:42 オペレーター JD6430」などといった感じである。

「ファームサポートシステム」では、環境データも一元的に集約する。道下広長農場では畑にセンサーを設置し、地温や土壌の水分値のデータを取っている。ただ、センサーはそれなりに費用がかかることから、いずれはアメダスなど無償で入手できるデータを使えるようにしたいという。

一連のデータを収集する直接的な目的は、畑ごとの収支や生産性を明らかにし、改善につなげること。データを整理すれば、品目ごとの総作業時間だけではなく、個々の畑ごとの変動費やその内訳が把握できる。農場は収穫物が入った各コンテナの重量も計測しているので、総生産量や重量当たりの変動費も算出できる。さらに畑ごとの面積当たりの原価や販売額も入力することで、畑一枚ごとや単位面積あたりの収支と労働生産性も見える化できる。

道下広長農場では一連のデータを踏まえて、「圃場ごとの成績を比較して、良し悪しをみる。悪いところについては改善策を検討して、それにかかる効果の予測や費用をシミュレーションしてから取り掛かる」と道下さん。

たとえばある圃場では、収穫の準備段階でマルチシートを巻くのに時間がかかっていることに気づいた。作業をした人に話を聞くと、天気が悪かったのでマルチシートを手で巻いたことがわかった。そこでマルチシートを巻くのは天気のいい日にするよう作業計画を見直すことにした。データを見つめ直すと、さまざまな気づきから改善を生み出せる。

ただ、難しいのはバランスとタイミングをどうやって見極めるかであろう。かつて道下さんは生産においてバランスを失い、収量が落ちる結果を招いた。その反省から、バランスを保つ方策とその方策を打つべきタイミングを見極めるため、管理と環境のデータを取るようになった。2020年から管理システムが本格的に稼働する中で、その効果がどこまで波及するのかに注視したい。

データを分析して経営に活用するに当たっては、いかに正確なデータを収集できるかが大事になってくる。この問題について次回、道下さんの新たな取り組みを紹介する。

ファームサポーターズ株式会社

https://www.farmsupporters.jp/

そのために登場してもらうのは北海道帯広市の有限会社 道下広長農場の代表・道下公浩さん。70haで畑作をする傍らシステム会社・ファームサポーターズ株式会社を設立し、営農を支援するデータを管理するシステムの開発に乗り出している。

2回に分けて道下さんの取り組みを紹介するうち、今回はデータを収集するようになった経緯とシステムの概要について取り上げたい。

きっかけは収量の低下

「急に取れなくなったからね」生産の管理に関するデータを収集するようになった経緯について、道下さんはこう振り返る。「取れなくなった」とは文字通り、収量が落ち込んだという意味だ。

その理由を尋ねると、「やり過ぎたんだね」とのこと。どういうことだろうか。

「うちは誰よりも多く(収量を)取ってきた。そのために肥料や農薬を過剰に使ってきたということ。

肥料を過剰に投与すると、ろくなことがないんだよ。作物は軟弱になって病気が付きやすくなるし、虫もよってくる。それでさらに農薬をまく。それであるときからジャガイモや小麦が取れなくなっていた。

ただ、単価の高いナガイモは何ともなかったので気にしないで放っておいたら、今度はそのナガイモが駄目になった。これは大変なことになったな、と思ったね」

北海道の畑作4品目といえば、小麦とばれいしょ、てんさい、豆類。道下広長農場は畑作4品目のうちのてんさいと豆類の代わりに、投下した資金を早く回収できるダイコンのほか、単価が高いナガイモを取り入れた。そのナガイモが取れなくなったわけだから、看過できない事態となったわけだ。

検証したくてもデータなし

では、なぜ取れなくなったのか。その要因は肥料と農薬の多投にあると推測できるものの、つまびらかに検証したくても過去のデータがないので、いかんともしがたいことに気づいた。データがないことでもう一つ困ったことが生じる。二人の息子が農場で働くようになり、生産についての質問を投げかけてくる。つぶさに答えたくても、データが残っていない。だから回答できないことがある。

農業経営は自分だけのものではない。代々受け継いでいくためにも、管理と環境のデータを収集することにした。2013年のことである。

道下さんは「農業はノウハウの塊。データで裏付けることで技術や経営は継承しやすくなるはず」と思ったという。

使いやすさを重視

データを集めるため、複数のITメーカーがサービスを提供する管理システムを試したものの、「使い勝手がイマイチ」。当時は紙に一度手で書いてから、それをパソコンに入力するといったものばかりだった。そこでスマートフォンで直接入力するシステムを自ら開発することにした。勤退管理ができる商品「ファームサポートシステム」としてすでに売り出している。2020年に作業記録も取れるようにするという改訂版は、ざっと次のようなイメージだ。

入力と出力は、基本的にスマートフォンを利用してクラウド経由で行う。主に入力するのは誰が、どこの畑で、どの作物に、何を使って、いつからいつまで何をしたのか、つまり「5W1H」だ。

道下広長農場でそれを担当するのは各班の班長。班長がすべての班員の分を入力する。たとえば「Aさん 07:09~09:42 土落とし・いも回収」「Bさん 07:09~09:42 オペレーター JD6430」などといった感じである。

「ファームサポートシステム」では、環境データも一元的に集約する。道下広長農場では畑にセンサーを設置し、地温や土壌の水分値のデータを取っている。ただ、センサーはそれなりに費用がかかることから、いずれはアメダスなど無償で入手できるデータを使えるようにしたいという。

一連のデータを収集する直接的な目的は、畑ごとの収支や生産性を明らかにし、改善につなげること。データを整理すれば、品目ごとの総作業時間だけではなく、個々の畑ごとの変動費やその内訳が把握できる。農場は収穫物が入った各コンテナの重量も計測しているので、総生産量や重量当たりの変動費も算出できる。さらに畑ごとの面積当たりの原価や販売額も入力することで、畑一枚ごとや単位面積あたりの収支と労働生産性も見える化できる。

道下広長農場では一連のデータを踏まえて、「圃場ごとの成績を比較して、良し悪しをみる。悪いところについては改善策を検討して、それにかかる効果の予測や費用をシミュレーションしてから取り掛かる」と道下さん。

たとえばある圃場では、収穫の準備段階でマルチシートを巻くのに時間がかかっていることに気づいた。作業をした人に話を聞くと、天気が悪かったのでマルチシートを手で巻いたことがわかった。そこでマルチシートを巻くのは天気のいい日にするよう作業計画を見直すことにした。データを見つめ直すと、さまざまな気づきから改善を生み出せる。

バランスとタイミングを見極める材料

取材の合間、道下さんがたびたび「農業経営にとって大事なのは、つまるところバランスとタイミングだと思っているんだ」と語っていたのが印象的だった。いずれも農業の経営すべてにわたって関与する言葉としてとらえることができる。ただ、難しいのはバランスとタイミングをどうやって見極めるかであろう。かつて道下さんは生産においてバランスを失い、収量が落ちる結果を招いた。その反省から、バランスを保つ方策とその方策を打つべきタイミングを見極めるため、管理と環境のデータを取るようになった。2020年から管理システムが本格的に稼働する中で、その効果がどこまで波及するのかに注視したい。

データを分析して経営に活用するに当たっては、いかに正確なデータを収集できるかが大事になってくる。この問題について次回、道下さんの新たな取り組みを紹介する。

ファームサポーターズ株式会社

https://www.farmsupporters.jp/

【特集】北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(後編)【特集・北の大地の挑戦 最終回】

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(前編)【特集・北の大地の挑戦 第13回】

- 衛星×ドローン×AIによる生育履歴データで連作障害を防ぐ【特集・北の大地の挑戦 第12回】

- ISOBUSの普及により、これからは作業機がトラクターを制御する時代へ【特集・北の大地の挑戦 第11回】

- 作業機とトラクターのデータ連携に不可欠な規格「ISOBUS」とは何か【特集・北の大地の挑戦 第10回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で使えないのか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<後編>【特集・北の大地の挑戦 第9回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】

- 岩見沢市におけるスマート農業は「技術」ではなく「経営戦略」【特集・北の大地の挑戦 第7回】

- 岩見沢市のロボトラ協調制御のカギは5Gにアリ【特集・北の大地の挑戦 第6回】

- 自動収穫機とロボットトラクターの伴走で、畑作の作業時間短縮へ【特集・北の大地の挑戦 第5回】

- 農業ロボットにどこまでヒトと同じ精度を求めるか【特集・北の大地の挑戦 第4回】

- 鹿追町のタマネギ生産におけるロボット化の意義と課題【特集・北の大地の挑戦 第3回】

- キャベツの収穫、運搬、集荷、出荷までをまかなう農業ロボット【特集・北の大地の挑戦 第2回】

- 地力にムラがある十勝地方で、可変施肥により肥料削減&収量アップ【特集・北の大地の挑戦 第1回】

- 【新連載・北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題 第0回】北海道におけるスマート農業の利用実態

SHARE