ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】

農機の中で自動化や無人化がとりわけ期待されているのはトラクターだろう。作業機を付け替えることで数多くの仕事をこなせるだけあって、運転する時間が多いからだ。

農林水産省は2020年までに遠隔監視による無人化のシステムの構築を公言している。ただ、「抜け落ちた技術がある」と指摘するのは帯広畜産大学畜産学部の佐藤禎稔教授(大規模農業機械学)。「いまのままでは北海道の畑作地帯では使いきれない」という。一体どういうことなのか。帯広市にある研究室を訪ねた。

佐藤禎稔(さとう ただとし)

帯広畜産大学 畜産学部 教授

ロボトラを出しているのはヤンマーとクボタ、井関農機ですね。馬力が最も大きいのはヤンマーで113馬力。続いて井関農機が65馬力、クボタが60馬力。その他のメーカーではロボトラと言っているけど、実際にはGPSガイダンスシステムを標準装備しているだけで、人や障害物を認識するセンサーは付いていません。ここが他の3社と違いますね。

各社のロボトラは稲作で使う分には問題ありません。ただ、畑作となると話は別です。

――といいますと?

その前に知ってもらいたいことがあります。畑作では耕うんや播種、中耕除草、防除、収穫など、それ一台でいろんな作業をしなくてはいけない。つまり、多数の作業機に対応しなければいけないし、それだけ使用回数も多いんです。

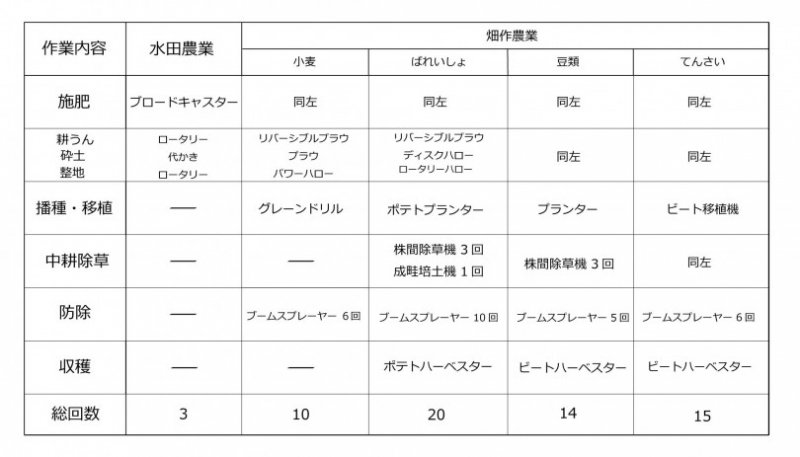

この表は、稲作と畑作でのトラクターの主な作業を一覧にしたものです。稲作ではブロードキャスターで肥料をまき、耕うんや砕土、整地はロータリーで行う。トラクターを使うのはせいぜい3回です。

注:帯広畜産大学 佐藤禎稔教授の資料をもとに作成

注:帯広畜産大学 佐藤禎稔教授の資料をもとに作成

一方の畑作では、たとえばばれいしょを作る場合、ブロードキャスターで肥料をまき、リバーシブルプラウやディスクハロー、ロータリーハローで耕うんと砕土、整地をします。さらに播種にはポテトプランターが必要です。管理作業には株間除草機や成畦培土機を使い、ブームスプレイヤーを10回ほど使います。合計するとトラクターの使用回数は20回にもなるんですね。

しかも十勝地方では畑作4品目として、ばれいしょのほかに小麦、豆類、てんさいを輪作します。トラクターを使う回数はそれぞれ小麦が10回、豆類が14回、てんさいが15回になります。累計すれば60回近くになり、稲作と比べると圧倒的に多いわけです。

大手農機メーカーの開発部長から「なぜ畑作用にロボトラがいるのか」と聞かれた際、この表を見せたら驚いていました。ただ、いずれのロボトラも水田用に開発されているので、残念ながら畑作の一部の作業機については連動することを想定されていないんです。

リバーシブルプラウとブームスプレイヤー、ポテトハーベスターです。このうちリバーシブルプラウは牽引するだけなら問題ないのですが、プラウを反転させる機能が付いていません。ブームスプレイヤーではブームの自動開閉や散布高さを自動で調整できないんですね。それからロボトラは牽引バックもできないので、これだとばれいしょの収穫時に畦数が少なくなると旋回ができなくなるんです。そうなると全面収穫ができないので、取り残しが出てしまう。

大きく分けて、以上3つの作業に現在のロボトラは対応していないんです。これらを克服しない限り、ロボトラは畑作では十分に使えないといっていいでしょう。

「いずれのロボトラも水田用に開発されている」というのは初耳であり、驚きだった。水田用であるために畑作では使い切れない。それでは北海道の畑作地帯の農家だけではなく、国民も困ってしまう。なんといっても北海道は国内の農業産出額の1割強を誇り、十勝とオホーツクの両地方はそのけん引役である。

両地方の生産力が落ちれば、食料が行き届かなくなる恐れだってあるのだ。そうならないために、ロボトラを巡ってどんな研究や開発がなされているのか。

農林水産省は2020年までに遠隔監視による無人化のシステムの構築を公言している。ただ、「抜け落ちた技術がある」と指摘するのは帯広畜産大学畜産学部の佐藤禎稔教授(大規模農業機械学)。「いまのままでは北海道の畑作地帯では使いきれない」という。一体どういうことなのか。帯広市にある研究室を訪ねた。

佐藤禎稔(さとう ただとし)

帯広畜産大学 畜産学部 教授

畑作こそロボトラの使用回数が多い

――国内の農機メーカーがロボットトラクター、いわゆるロボトラを発売しました。ロボトラを出しているのはヤンマーとクボタ、井関農機ですね。馬力が最も大きいのはヤンマーで113馬力。続いて井関農機が65馬力、クボタが60馬力。その他のメーカーではロボトラと言っているけど、実際にはGPSガイダンスシステムを標準装備しているだけで、人や障害物を認識するセンサーは付いていません。ここが他の3社と違いますね。

各社のロボトラは稲作で使う分には問題ありません。ただ、畑作となると話は別です。

――といいますと?

その前に知ってもらいたいことがあります。畑作では耕うんや播種、中耕除草、防除、収穫など、それ一台でいろんな作業をしなくてはいけない。つまり、多数の作業機に対応しなければいけないし、それだけ使用回数も多いんです。

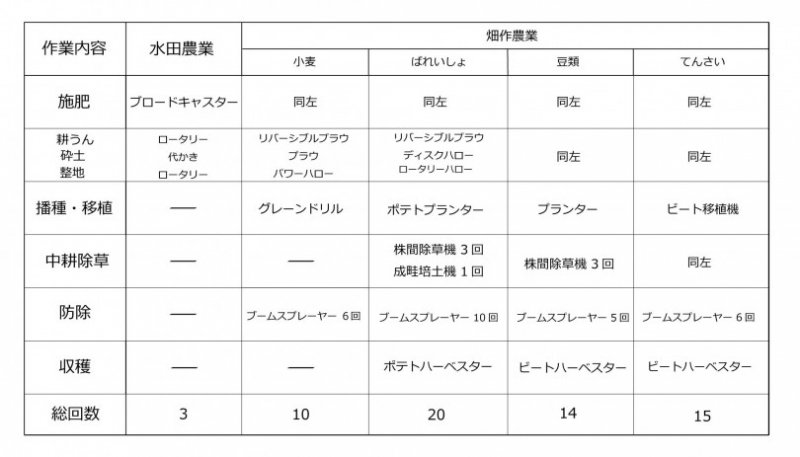

この表は、稲作と畑作でのトラクターの主な作業を一覧にしたものです。稲作ではブロードキャスターで肥料をまき、耕うんや砕土、整地はロータリーで行う。トラクターを使うのはせいぜい3回です。

注:帯広畜産大学 佐藤禎稔教授の資料をもとに作成

注:帯広畜産大学 佐藤禎稔教授の資料をもとに作成一方の畑作では、たとえばばれいしょを作る場合、ブロードキャスターで肥料をまき、リバーシブルプラウやディスクハロー、ロータリーハローで耕うんと砕土、整地をします。さらに播種にはポテトプランターが必要です。管理作業には株間除草機や成畦培土機を使い、ブームスプレイヤーを10回ほど使います。合計するとトラクターの使用回数は20回にもなるんですね。

しかも十勝地方では畑作4品目として、ばれいしょのほかに小麦、豆類、てんさいを輪作します。トラクターを使う回数はそれぞれ小麦が10回、豆類が14回、てんさいが15回になります。累計すれば60回近くになり、稲作と比べると圧倒的に多いわけです。

大手農機メーカーの開発部長から「なぜ畑作用にロボトラがいるのか」と聞かれた際、この表を見せたら驚いていました。ただ、いずれのロボトラも水田用に開発されているので、残念ながら畑作の一部の作業機については連動することを想定されていないんです。

現状で連動できない3つの作業

――どの作業機と連動できないのでしょう。リバーシブルプラウとブームスプレイヤー、ポテトハーベスターです。このうちリバーシブルプラウは牽引するだけなら問題ないのですが、プラウを反転させる機能が付いていません。ブームスプレイヤーではブームの自動開閉や散布高さを自動で調整できないんですね。それからロボトラは牽引バックもできないので、これだとばれいしょの収穫時に畦数が少なくなると旋回ができなくなるんです。そうなると全面収穫ができないので、取り残しが出てしまう。

大きく分けて、以上3つの作業に現在のロボトラは対応していないんです。これらを克服しない限り、ロボトラは畑作では十分に使えないといっていいでしょう。

「いずれのロボトラも水田用に開発されている」というのは初耳であり、驚きだった。水田用であるために畑作では使い切れない。それでは北海道の畑作地帯の農家だけではなく、国民も困ってしまう。なんといっても北海道は国内の農業産出額の1割強を誇り、十勝とオホーツクの両地方はそのけん引役である。

両地方の生産力が落ちれば、食料が行き届かなくなる恐れだってあるのだ。そうならないために、ロボトラを巡ってどんな研究や開発がなされているのか。

【特集】北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(後編)【特集・北の大地の挑戦 最終回】

- 収量低下で気づいた生育環境データの価値(前編)【特集・北の大地の挑戦 第13回】

- 衛星×ドローン×AIによる生育履歴データで連作障害を防ぐ【特集・北の大地の挑戦 第12回】

- ISOBUSの普及により、これからは作業機がトラクターを制御する時代へ【特集・北の大地の挑戦 第11回】

- 作業機とトラクターのデータ連携に不可欠な規格「ISOBUS」とは何か【特集・北の大地の挑戦 第10回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で使えないのか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<後編>【特集・北の大地の挑戦 第9回】

- ロボットトラクターはなぜ畑作で“使えない”のか──帯広畜産大学畜産学部 佐藤禎稔教授に聞く<前編>【特集・北の大地の挑戦 第8回】

- 岩見沢市におけるスマート農業は「技術」ではなく「経営戦略」【特集・北の大地の挑戦 第7回】

- 岩見沢市のロボトラ協調制御のカギは5Gにアリ【特集・北の大地の挑戦 第6回】

- 自動収穫機とロボットトラクターの伴走で、畑作の作業時間短縮へ【特集・北の大地の挑戦 第5回】

- 農業ロボットにどこまでヒトと同じ精度を求めるか【特集・北の大地の挑戦 第4回】

- 鹿追町のタマネギ生産におけるロボット化の意義と課題【特集・北の大地の挑戦 第3回】

- キャベツの収穫、運搬、集荷、出荷までをまかなう農業ロボット【特集・北の大地の挑戦 第2回】

- 地力にムラがある十勝地方で、可変施肥により肥料削減&収量アップ【特集・北の大地の挑戦 第1回】

- 【新連載・北の大地の挑戦~スマート農業の先進地にみる可能性と課題 第0回】北海道におけるスマート農業の利用実態

SHARE