従来の農薬のイメージを変える「選択的な農薬」とは 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【後編】

農薬開発という難しい分野に挑むベンチャー企業、株式会社アグロデザイン・スタジオ。その最大の目標は、従来の農薬のイメージと役割を変えること。

これまでの歴史の中で、農業以外での不正な利用などもあり、害悪のイメージが植え付けられている「農薬」という言葉。その響きを変えたくても、農薬メーカー自身が発した声は消費者にはなかなか届かないのが実情だ。

そんな状況の中で、農薬関連企業からのスピンアウトではなく、まったく別の観点から農薬というものをあらためてとらえなおすことは、ベンチャーだからこそできることだと言える。

後半では、農薬というイメージを根本から変える「選択的農薬」について、「無農薬」や「農薬不使用」といった言葉すら必要なくなるような未来の農業のかたちについて、代表取締役の西ヶ谷有輝氏にうかがう。

——これまでのお話の中に、「農薬の開発コンセプトから根本的に変えていく」とおっしゃられていました。そこを詳しく教えてください。

西ヶ谷:農業の世界では有名な、生物学者であり作家でもあったレイチェル・カーソンという人物がいます。彼女は、1962年に発表した著書『沈黙の春』の中で、「選択的な薬剤ができれば環境に安全な農薬になるでしょう」と書いています。

ここで言う「選択的な農薬」とは、特定の害虫、たとえばアブラムシだけにしか効かないような薬剤のことです。これに対して、現在使われている市販薬剤の多くは「非選択的」で、他の害虫にも幅広く効いてしまいます。

『沈黙の春』が出版された1960年代は、まだDNAという概念が見つかったくらいの頃です。バイオテクノロジーは未発達で、選択的な薬剤を作ることなどできない時代でした。

しかし、現在は技術的にそれが可能になっています。

——「選択的」というのは、どれくらいまで対象を絞れるのでしょうか。

西ヶ谷:ひとつの種、例えば「ハスモンヨトウ(チョウ目ヤガ科の蛾)だけに効かせる」というのはすでにある程度できます。また、異なる種でも体の中のメカニズムが似ていれば、その生物種のグループに対してだけ効かせることも可能です。

しかし、「チョウ目全体に効かせる」とか、「ミツバチにだけ効かせない」「ハスモンヨトウとカメムシ両方に効かせる」というのはかなり難しく、できない可能性もあります。

それと、除草剤に関してもかなり難しいですね。そもそもその植物が雑草であるか農作物であるかという違いは、人間が勝手に決めているだけですので。もちろん、雑草には効くけれど虫や人には効かないものは可能です。

どこまで選択可能になるかは、これからの研究と、そして運にもよるでしょう。

——アグロデザイン・スタジオでは、具体的にどのように農薬を開発していくのでしょうか。

西ヶ谷:ある程度有名な生物であれば、現在はゲノムがほとんど解読されていますので、まず害虫と益虫のゲノムを比較して、害虫だけが持っていて、なおかつその酵素が働かなくなると虫が死んでしまうような重要なものを見つけ出します。その後、その酵素のデータを取得して、それが働かなくなるような薬剤を作る、という順序です。

前回ご紹介した「ぶっかけ探索法」の場合は逆で、先に化合物を作り、それが効くとわかってから作用機序を調べますから、具体的にどの酵素が関わっていたかは販売直前か販売後にわかることになります。

ここで重要なのは、データの取り方です。医薬業界で培われてきた技術が使えるようなデータの取り方をすることで、医薬品開発のノウハウやソフトウェアを利用することができます。

実は、医薬品も農薬も作り方は同じようなもので、違いは人体に使うか、雑草や病害虫に使うかという点だけなんです。「ぶっかけ探索法」では医薬品のソフトウェアを農薬に応用することはできませんが、私たちのようなデータの取り方をすれば応用できます。

この手法は1990年代に少し流行ったようで、当時の論文の中に農薬メーカーがこれをやりかけたようなものが見つかるのですが、その後廃れてしまったみたいですね。

——この開発方法で重要なポイントはどこにありますか。

西ヶ谷:ゲノムが解明されたこともそうですが、いちばん重要なのは、始めに酵素を発見するところです。私たちはここを大学との共同研究で進めています。

大学の研究室には「ミツバチ研究30年」といったベテランの研究者がいます。彼らはミツバチについてははるかに深く知っていますが、逆に農薬のことはほとんど知りません。そのような、長年に渡って植物や昆虫の基礎研究をしてきた研究者と農薬の研究者をつなげることで、大学の基礎研究を生かしやすい作り方をしています。

——現在開発中の農薬が世に出るまで、どれくらいかかるものなのでしょうか。

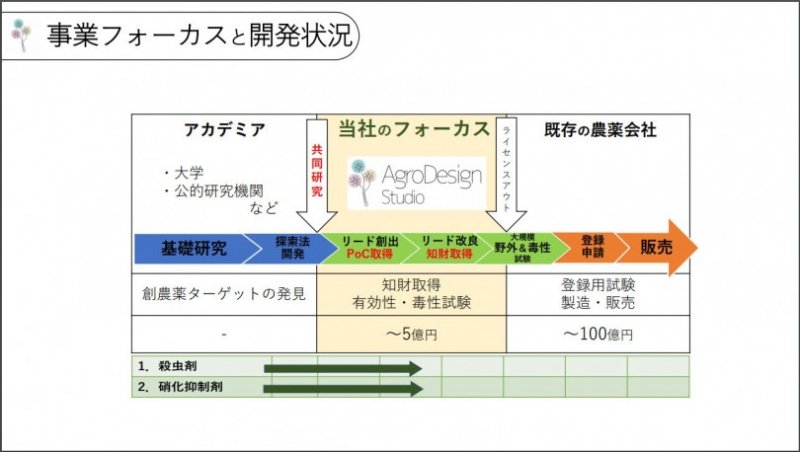

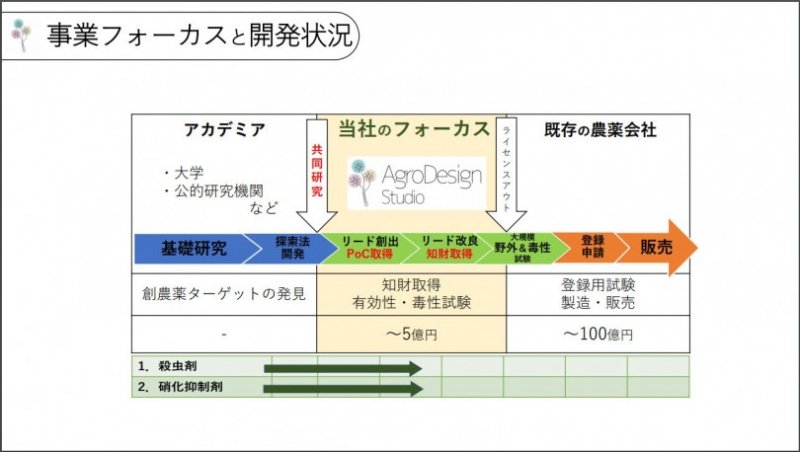

西ヶ谷:殺虫剤では、チョウ目の害虫に対してすぐに効く農薬の開発が進んでいますし、土壌中の硝化菌を殺菌する硝化抑制剤もあります。特にこの硝化抑制剤には、植物の成長促進効果もあり、添加すると20%くらい成長速度が上がることもわかっています。

とはいえ、実用化までにはまだまだ時間がかかります。農薬1製品の開発期間は通常10年以上、平均開発コストは300億円と言われています。私たちの場合、まだ2〜3億円かけたくらいで、これからがお金がかかるところです。

医薬品ではむしろ費用はさらにかかり、1製品で平均1000億円と言われています。人体の命がかかっている点で農薬よりも厳しい業界であるはずなのに、医薬ではベンチャーが成功しているのです。そのビジネスモデルを農薬に取り込むことが重要です。

私たちとしては、このスケジュールの前半の研究開発が終わった段階で、既存の農薬会社へ特許権を譲渡して、ライセンス収入が入るのを待つという仕組みを考えています。とはいえ、具体的な製品化にも時間がかかりますので、今開発中の薬剤で言えば、2020年代に発売されれば、ものすごく早く成功したということになります。

医薬ベンチャーの例では黒字化まで18年かかるそうですので、当社もそれくらいかかる覚悟はしています。

——非常に長期間、多額の予算がかかるからこそ、農薬会社でないと農薬の開発は難しかったということですね。では、資金的な面で、ベンチャーでやることにどのような利点がありますか。

西ヶ谷:ベンチャーキャピタルを活用することで、これまで全く農薬に関係のなかったところから資金を調達できます。そこがいちばんの利点です。

農薬開発にはかなりの費用がかかりますが、一般的に事業会社が1プロジェクトにかけられる費用も、農薬会社が研究開発にかけられる費用も、初期段階では必ずしも多くありません。

たとえば既存の農薬会社では、年間40億円で研究開発に何百人といった人を抱えていたりします。それに対して、当社の研究費は1人あたり3000〜5000万円です。1人あたりの研究費で見ると、大手企業よりベンチャーの方が多いこともあるのです。

最近1億円を新たに調達しましたが、装置1台が数億円することもあるバイオ系で1億円は十分な額とはいえません。人件費や試薬代を合わせたら全く足りませんが、そこは共同研究先の大学や研究機関の設備を使わせてもらうなどして、うまくやっています。

——資金調達をたった1人でなさったともお聞きしました。研究者出身の方がおひとりでされることはあまり多くないですよね。

西ヶ谷:1人で資金調達したベンチャーの例はあまりないと思いますが、仲間が何人かいたらもっと早くできたかというと、そうでもなかったと思います。

起業初期の頃、ベンチャーキャピタルから「CEOを外部から招くべきだ」と言われてビジネス側の人材を探してみたこともあります。でも、なかなか話が噛み合いませんでした。農薬業界が特殊すぎて、他業界のビジネスを応用できないのです。

ベンチャー業界は農薬業界を知らないし、農薬会社はベンチャーの仕組みを知りませんし、化学顧問はビジネス化をした経験がありません。ですので、私はなるべく特定の人に依存しないように注意していました。いろいろなビジネスコンテストに出て、そのたびに違う方に期間限定でのアドバイスをいただいたりして、3年かけて会社を構築して、ビジネス側の勉強もして、ようやく資金調達までこぎ着けたという感じです。

——失礼ながら、これまでくじけたことはありませんでしたか?

西ヶ谷:はじめから苦労することはわかっていたのです。というのも、現在の医薬ベンチャーのジェネンテック社やアムジェン社のビジネスモデルを参考にするために、彼らの伝記を読んでいましたから。

何もない状態から現在のモデルをつくったジェネンテック社に比べれば、私がやっていることなんてはるかに簡単ですよ。

——農薬に対しては世間の不安や非難の声が根強いですが、それに対してどのように向き合っていきますか。

西ヶ谷:重要なのは「農薬のイメージ」です。

実は、この20〜30年間で農薬はかなり安全なものに変わってきています。わさび汁や醤油などを民間農薬として使う例がありますが、今の農薬はそういったものと比べても十分安全ですし、その安全性もしっかり実証されています。

ですが、消費者にはそのことが全く伝わっていません。

ただ、これは農薬会社の広報が足りていないわけではなく、消費者が不勉強というわけでもありません。現状の農薬のイメージを農薬会社がどう伝えれば伝わるのかという、農薬業界における広報の難しさだと思います。

農薬会社や当社のような農業ベンチャーが自分で「農薬は安全だ」とアピールしたとしても、なかなか説得力を持って伝えることは難しいですよね。私ですら怪しく思えてしまう。

消費者にすべてを理解してもらうことは難しいかもしれません。ですが、私たちとしては、「安全な農薬となるようにこういう設計をしています」ということを、科学的なエビデンスをもとに伝えていくことが大切です。

医薬業界でも同じような問題は過去にもありましたが、現在は改善されてきています。例えば、iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中伸弥先生(京都大学 iPS細胞研究所)は、実力があるだけでなく、ご本人自身の誠実さも前面に伝わってきますよね。あのイメージを農薬会社自身も持たなければなりません。

——農薬や農薬会社のイメージを変えるのは、簡単ではなさそうですね。

西ヶ谷:難しいとは思いますが、現在開発中の製品の発売までには10年ほどかかります。その10年をかけて、現在20代前後の人たちのイメージから変えていきたいと考えています。

当社は、研究者である私が1人で立ち上げました。大企業からのスピンアウトでもなく、農薬会社に勤めていたスタッフもいません。農薬会社からの出資も受けていませんし、今後も受けることは考えていません。言わば、どこの会社の色もないまっさらの状態です。

ロゴも、従来の農薬のイメージを感じさせないデザインにしています。ゆくゆくは半導体メーカーのインテル社がやっている「Intel Inside」のような形で、当社が開発した農薬を使って作られた作物にこのロゴをつけて販売されるようにしたいと考えています。

消費者は野菜にこのロゴがついているのを見て、その野菜が有機栽培と同じくらい安全で、有機栽培よりも食糧問題に貢献するものだということが伝わるわけです。

——もう1点、日本の農薬の安全性試験基準自体についても、欧州に比べて日本の基準が緩いことを問題視する意見もありますが、その点はいかがですか?

西ヶ谷:日本の基準値が欧州に比べて高いことは事実なのですが、その理由のひとつには、日本の方が高温多湿なために農薬が分解されやすいからという地理的な事情があるんです。

ですが、そこまで細かいことを消費者は知りません。数値だけを単純に比較すれば、基準が緩いと思われても仕方のないことだと思います。

残念ながら、日本にはこういった農薬の科学面に詳しくてメディアに出られるような専門家がほとんどいないのが現状です。かといって農薬会社には「農薬」という負のイメージがついてしまっているので、マスコミも取材には行きません。

そのような状況で私たちがやるべきことは、科学的なエビデンスをもとにして発信していくことしかありません。

山中先生は、「iPS細胞が医薬に役立つ」といったことはあまりご自身では発信されていません。つまり、商業的なアピールをしていないんです。さらに、科学的根拠のないことは「わからない」と明言されますし、安全性を調べていない内容については明確に「調べていません」とおっしゃいます。調べる必要がないと思ったものなら、その理由もちゃんと説明しています。

——安全で安心できる農薬ができたら、とても有意義だとは思います。その一方で、農薬というもの自体をなくしたい、化学肥料や化学農薬に頼らない有機農法や自然農法を志す方もいます。最終的に、農薬が要らなくなる世界は実現できるのでしょうか。

西ヶ谷:前提として、農薬も、私たちが日頃服用している医薬品も、ない方がいいものです。使わずに済めばそれにこしたことはありませんよね。

しかし、現在の人類の人口では使わざるを得ません。一度でも家庭菜園をやったことがある方なら、農薬を使わずに野菜を育てることの難しさを感じているでしょう。

もし農薬を作ることに関してクレームを言われたとしたら、私は「農薬がなかったら人類の半分が飢え死にしてしまいます」と答えると思います。

人類は多大なメリットを農薬から享受しているはずなのに、消費者はその事実を理解していません。そして前述のとおり、それを理解してもらうことはとても難しい。

まずはそういった現実を知る必要があります。

——最近は「スマート農業」の発達によって、ドローンなどを使ってピンポイントで農薬を散布できるようになってきましたが、そういった取り組みについてはどうとらえていますか。

西ヶ谷:農薬というのは高価ですので、ドローンを使えればコスト面でも有効ですし、使い続けることで害虫に抵抗性がついて効かなくなってしまうという面でもいいと思います。

おそらく20年後くらいには、畑の上を病害虫判定ドローンが飛び回っているような世界になるのではないでしょうか。ドローンの中に複数のタンクがあって、害虫を検出したらその害虫に適した農薬だけがピンポイントで撒かれるような仕組みになるといいですね。

——最後に、10年後、20年後の未来に、日本の農業の姿はどのように変わっていると思いますか。

西ヶ谷:「無農薬」とか「農薬不使用」という言葉自体がなくなっていてほしいです。

今は農薬を使わずに育てた作物の方が価格を高く設定できますし、消費者も農薬を使わない方がいいと思っています。しかし、農薬自体が今よりももっともっと安全になれば、消費者は農薬を使ったか使っていないかを本当の意味で気にする必要がなくなりますし、農業者も気兼ねなく農薬を使えるようになります。

究極的には、有機JASのような制度がなくてもいいような農業になるといいですよね。認証を取るために農業者さんにかかっていた膨大な時間とコストを、純粋においしい作物をつくることに使えるようになりますから。

株式会社アグロデザイン・スタジオ

https://www.agrodesign.co.jp/

これまでの歴史の中で、農業以外での不正な利用などもあり、害悪のイメージが植え付けられている「農薬」という言葉。その響きを変えたくても、農薬メーカー自身が発した声は消費者にはなかなか届かないのが実情だ。

そんな状況の中で、農薬関連企業からのスピンアウトではなく、まったく別の観点から農薬というものをあらためてとらえなおすことは、ベンチャーだからこそできることだと言える。

後半では、農薬というイメージを根本から変える「選択的農薬」について、「無農薬」や「農薬不使用」といった言葉すら必要なくなるような未来の農業のかたちについて、代表取締役の西ヶ谷有輝氏にうかがう。

選択的な農薬をつくることが農薬全体を安全にする

——これまでのお話の中に、「農薬の開発コンセプトから根本的に変えていく」とおっしゃられていました。そこを詳しく教えてください。

西ヶ谷:農業の世界では有名な、生物学者であり作家でもあったレイチェル・カーソンという人物がいます。彼女は、1962年に発表した著書『沈黙の春』の中で、「選択的な薬剤ができれば環境に安全な農薬になるでしょう」と書いています。

ここで言う「選択的な農薬」とは、特定の害虫、たとえばアブラムシだけにしか効かないような薬剤のことです。これに対して、現在使われている市販薬剤の多くは「非選択的」で、他の害虫にも幅広く効いてしまいます。

『沈黙の春』が出版された1960年代は、まだDNAという概念が見つかったくらいの頃です。バイオテクノロジーは未発達で、選択的な薬剤を作ることなどできない時代でした。

しかし、現在は技術的にそれが可能になっています。

——「選択的」というのは、どれくらいまで対象を絞れるのでしょうか。

西ヶ谷:ひとつの種、例えば「ハスモンヨトウ(チョウ目ヤガ科の蛾)だけに効かせる」というのはすでにある程度できます。また、異なる種でも体の中のメカニズムが似ていれば、その生物種のグループに対してだけ効かせることも可能です。

しかし、「チョウ目全体に効かせる」とか、「ミツバチにだけ効かせない」「ハスモンヨトウとカメムシ両方に効かせる」というのはかなり難しく、できない可能性もあります。

それと、除草剤に関してもかなり難しいですね。そもそもその植物が雑草であるか農作物であるかという違いは、人間が勝手に決めているだけですので。もちろん、雑草には効くけれど虫や人には効かないものは可能です。

どこまで選択可能になるかは、これからの研究と、そして運にもよるでしょう。

——アグロデザイン・スタジオでは、具体的にどのように農薬を開発していくのでしょうか。

西ヶ谷:ある程度有名な生物であれば、現在はゲノムがほとんど解読されていますので、まず害虫と益虫のゲノムを比較して、害虫だけが持っていて、なおかつその酵素が働かなくなると虫が死んでしまうような重要なものを見つけ出します。その後、その酵素のデータを取得して、それが働かなくなるような薬剤を作る、という順序です。

前回ご紹介した「ぶっかけ探索法」の場合は逆で、先に化合物を作り、それが効くとわかってから作用機序を調べますから、具体的にどの酵素が関わっていたかは販売直前か販売後にわかることになります。

ここで重要なのは、データの取り方です。医薬業界で培われてきた技術が使えるようなデータの取り方をすることで、医薬品開発のノウハウやソフトウェアを利用することができます。

実は、医薬品も農薬も作り方は同じようなもので、違いは人体に使うか、雑草や病害虫に使うかという点だけなんです。「ぶっかけ探索法」では医薬品のソフトウェアを農薬に応用することはできませんが、私たちのようなデータの取り方をすれば応用できます。

この手法は1990年代に少し流行ったようで、当時の論文の中に農薬メーカーがこれをやりかけたようなものが見つかるのですが、その後廃れてしまったみたいですね。

——この開発方法で重要なポイントはどこにありますか。

西ヶ谷:ゲノムが解明されたこともそうですが、いちばん重要なのは、始めに酵素を発見するところです。私たちはここを大学との共同研究で進めています。

大学の研究室には「ミツバチ研究30年」といったベテランの研究者がいます。彼らはミツバチについてははるかに深く知っていますが、逆に農薬のことはほとんど知りません。そのような、長年に渡って植物や昆虫の基礎研究をしてきた研究者と農薬の研究者をつなげることで、大学の基礎研究を生かしやすい作り方をしています。

資金と時間──実用化までの長い道のり

——現在開発中の農薬が世に出るまで、どれくらいかかるものなのでしょうか。

西ヶ谷:殺虫剤では、チョウ目の害虫に対してすぐに効く農薬の開発が進んでいますし、土壌中の硝化菌を殺菌する硝化抑制剤もあります。特にこの硝化抑制剤には、植物の成長促進効果もあり、添加すると20%くらい成長速度が上がることもわかっています。

とはいえ、実用化までにはまだまだ時間がかかります。農薬1製品の開発期間は通常10年以上、平均開発コストは300億円と言われています。私たちの場合、まだ2〜3億円かけたくらいで、これからがお金がかかるところです。

医薬品ではむしろ費用はさらにかかり、1製品で平均1000億円と言われています。人体の命がかかっている点で農薬よりも厳しい業界であるはずなのに、医薬ではベンチャーが成功しているのです。そのビジネスモデルを農薬に取り込むことが重要です。

私たちとしては、このスケジュールの前半の研究開発が終わった段階で、既存の農薬会社へ特許権を譲渡して、ライセンス収入が入るのを待つという仕組みを考えています。とはいえ、具体的な製品化にも時間がかかりますので、今開発中の薬剤で言えば、2020年代に発売されれば、ものすごく早く成功したということになります。

医薬ベンチャーの例では黒字化まで18年かかるそうですので、当社もそれくらいかかる覚悟はしています。

——非常に長期間、多額の予算がかかるからこそ、農薬会社でないと農薬の開発は難しかったということですね。では、資金的な面で、ベンチャーでやることにどのような利点がありますか。

西ヶ谷:ベンチャーキャピタルを活用することで、これまで全く農薬に関係のなかったところから資金を調達できます。そこがいちばんの利点です。

農薬開発にはかなりの費用がかかりますが、一般的に事業会社が1プロジェクトにかけられる費用も、農薬会社が研究開発にかけられる費用も、初期段階では必ずしも多くありません。

たとえば既存の農薬会社では、年間40億円で研究開発に何百人といった人を抱えていたりします。それに対して、当社の研究費は1人あたり3000〜5000万円です。1人あたりの研究費で見ると、大手企業よりベンチャーの方が多いこともあるのです。

最近1億円を新たに調達しましたが、装置1台が数億円することもあるバイオ系で1億円は十分な額とはいえません。人件費や試薬代を合わせたら全く足りませんが、そこは共同研究先の大学や研究機関の設備を使わせてもらうなどして、うまくやっています。

——資金調達をたった1人でなさったともお聞きしました。研究者出身の方がおひとりでされることはあまり多くないですよね。

西ヶ谷:1人で資金調達したベンチャーの例はあまりないと思いますが、仲間が何人かいたらもっと早くできたかというと、そうでもなかったと思います。

起業初期の頃、ベンチャーキャピタルから「CEOを外部から招くべきだ」と言われてビジネス側の人材を探してみたこともあります。でも、なかなか話が噛み合いませんでした。農薬業界が特殊すぎて、他業界のビジネスを応用できないのです。

ベンチャー業界は農薬業界を知らないし、農薬会社はベンチャーの仕組みを知りませんし、化学顧問はビジネス化をした経験がありません。ですので、私はなるべく特定の人に依存しないように注意していました。いろいろなビジネスコンテストに出て、そのたびに違う方に期間限定でのアドバイスをいただいたりして、3年かけて会社を構築して、ビジネス側の勉強もして、ようやく資金調達までこぎ着けたという感じです。

——失礼ながら、これまでくじけたことはありませんでしたか?

西ヶ谷:はじめから苦労することはわかっていたのです。というのも、現在の医薬ベンチャーのジェネンテック社やアムジェン社のビジネスモデルを参考にするために、彼らの伝記を読んでいましたから。

何もない状態から現在のモデルをつくったジェネンテック社に比べれば、私がやっていることなんてはるかに簡単ですよ。

20代の人が持つ農薬のイメージから変えていく

——農薬に対しては世間の不安や非難の声が根強いですが、それに対してどのように向き合っていきますか。

西ヶ谷:重要なのは「農薬のイメージ」です。

実は、この20〜30年間で農薬はかなり安全なものに変わってきています。わさび汁や醤油などを民間農薬として使う例がありますが、今の農薬はそういったものと比べても十分安全ですし、その安全性もしっかり実証されています。

ですが、消費者にはそのことが全く伝わっていません。

ただ、これは農薬会社の広報が足りていないわけではなく、消費者が不勉強というわけでもありません。現状の農薬のイメージを農薬会社がどう伝えれば伝わるのかという、農薬業界における広報の難しさだと思います。

農薬会社や当社のような農業ベンチャーが自分で「農薬は安全だ」とアピールしたとしても、なかなか説得力を持って伝えることは難しいですよね。私ですら怪しく思えてしまう。

消費者にすべてを理解してもらうことは難しいかもしれません。ですが、私たちとしては、「安全な農薬となるようにこういう設計をしています」ということを、科学的なエビデンスをもとに伝えていくことが大切です。

医薬業界でも同じような問題は過去にもありましたが、現在は改善されてきています。例えば、iPS細胞でノーベル賞を受賞した山中伸弥先生(京都大学 iPS細胞研究所)は、実力があるだけでなく、ご本人自身の誠実さも前面に伝わってきますよね。あのイメージを農薬会社自身も持たなければなりません。

——農薬や農薬会社のイメージを変えるのは、簡単ではなさそうですね。

西ヶ谷:難しいとは思いますが、現在開発中の製品の発売までには10年ほどかかります。その10年をかけて、現在20代前後の人たちのイメージから変えていきたいと考えています。

当社は、研究者である私が1人で立ち上げました。大企業からのスピンアウトでもなく、農薬会社に勤めていたスタッフもいません。農薬会社からの出資も受けていませんし、今後も受けることは考えていません。言わば、どこの会社の色もないまっさらの状態です。

ロゴも、従来の農薬のイメージを感じさせないデザインにしています。ゆくゆくは半導体メーカーのインテル社がやっている「Intel Inside」のような形で、当社が開発した農薬を使って作られた作物にこのロゴをつけて販売されるようにしたいと考えています。

消費者は野菜にこのロゴがついているのを見て、その野菜が有機栽培と同じくらい安全で、有機栽培よりも食糧問題に貢献するものだということが伝わるわけです。

——もう1点、日本の農薬の安全性試験基準自体についても、欧州に比べて日本の基準が緩いことを問題視する意見もありますが、その点はいかがですか?

西ヶ谷:日本の基準値が欧州に比べて高いことは事実なのですが、その理由のひとつには、日本の方が高温多湿なために農薬が分解されやすいからという地理的な事情があるんです。

ですが、そこまで細かいことを消費者は知りません。数値だけを単純に比較すれば、基準が緩いと思われても仕方のないことだと思います。

残念ながら、日本にはこういった農薬の科学面に詳しくてメディアに出られるような専門家がほとんどいないのが現状です。かといって農薬会社には「農薬」という負のイメージがついてしまっているので、マスコミも取材には行きません。

そのような状況で私たちがやるべきことは、科学的なエビデンスをもとにして発信していくことしかありません。

山中先生は、「iPS細胞が医薬に役立つ」といったことはあまりご自身では発信されていません。つまり、商業的なアピールをしていないんです。さらに、科学的根拠のないことは「わからない」と明言されますし、安全性を調べていない内容については明確に「調べていません」とおっしゃいます。調べる必要がないと思ったものなら、その理由もちゃんと説明しています。

「無農薬」「農薬不使用」という言葉すらなくしたい

——安全で安心できる農薬ができたら、とても有意義だとは思います。その一方で、農薬というもの自体をなくしたい、化学肥料や化学農薬に頼らない有機農法や自然農法を志す方もいます。最終的に、農薬が要らなくなる世界は実現できるのでしょうか。

西ヶ谷:前提として、農薬も、私たちが日頃服用している医薬品も、ない方がいいものです。使わずに済めばそれにこしたことはありませんよね。

しかし、現在の人類の人口では使わざるを得ません。一度でも家庭菜園をやったことがある方なら、農薬を使わずに野菜を育てることの難しさを感じているでしょう。

もし農薬を作ることに関してクレームを言われたとしたら、私は「農薬がなかったら人類の半分が飢え死にしてしまいます」と答えると思います。

人類は多大なメリットを農薬から享受しているはずなのに、消費者はその事実を理解していません。そして前述のとおり、それを理解してもらうことはとても難しい。

まずはそういった現実を知る必要があります。

——最近は「スマート農業」の発達によって、ドローンなどを使ってピンポイントで農薬を散布できるようになってきましたが、そういった取り組みについてはどうとらえていますか。

西ヶ谷:農薬というのは高価ですので、ドローンを使えればコスト面でも有効ですし、使い続けることで害虫に抵抗性がついて効かなくなってしまうという面でもいいと思います。

おそらく20年後くらいには、畑の上を病害虫判定ドローンが飛び回っているような世界になるのではないでしょうか。ドローンの中に複数のタンクがあって、害虫を検出したらその害虫に適した農薬だけがピンポイントで撒かれるような仕組みになるといいですね。

——最後に、10年後、20年後の未来に、日本の農業の姿はどのように変わっていると思いますか。

西ヶ谷:「無農薬」とか「農薬不使用」という言葉自体がなくなっていてほしいです。

今は農薬を使わずに育てた作物の方が価格を高く設定できますし、消費者も農薬を使わない方がいいと思っています。しかし、農薬自体が今よりももっともっと安全になれば、消費者は農薬を使ったか使っていないかを本当の意味で気にする必要がなくなりますし、農業者も気兼ねなく農薬を使えるようになります。

究極的には、有機JASのような制度がなくてもいいような農業になるといいですよね。認証を取るために農業者さんにかかっていた膨大な時間とコストを、純粋においしい作物をつくることに使えるようになりますから。

株式会社アグロデザイン・スタジオ

https://www.agrodesign.co.jp/

【連載】スマート農業に挑む企業たち

- 10周年を迎えたクボタの営農・サービス支援システム「KSAS」の次の一手

- 衛星データの活用法は農作物の栽培改善から農業課題の解決へ 〜〜サグリ株式会社 益田周氏〜〜

- 「体験」ではなく「経験」を──「おてつたび」に日本の農業界が期待できる理由

- ぐるなびとJA山武郡市が見据える「理想のスマート商流」は実現できるか

- 一輪車を電動化した不整地のパイオニアが目指すもの 〜CuboRex

- 海外での大規模農業生産を成功に導いたNECが考える、農家に本当に必要な「農業プラットフォーム」とは

- 農業ブルドーザー+ICT技術のコマツが、日本の農林業を救う 〜株式会社小松製作所

- 人工衛星を使ったスマート農業の最前線とは? 〜宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- 従来の農薬のイメージを変える「選択的な農薬」とは 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【後編】

- 99.8%の農地で使われる農薬を「安全な農薬」に変えたい 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【前編】

- 青果卸に参入する農業ベンチャーの勝算 〜農業総合研究所【後編】

- ITを活用して流通日数をわずか1日に短縮した農業ベンチャー 〜農業総合研究所【前編】

- イエバエテクノロジーがサステナブルフードを普及させる鍵になる 〜ムスカ 流郷綾乃(後編)

- 持続可能農業の救世主、イエバエが堆肥と飼料を生み出す仕組みとは 〜ムスカ CEO 流郷綾乃(前編)

- 「シェアリングこそ、農業の未来を前向きにする鍵だ」23歳の実業家が示す『シェアグリ』という価値観

- 必ず“うまい”が届く、産直お取り寄せサービスへ─「ukka」

- 農家の確定申告に革命を! 「freee」が目指す「農家が農業に集中できる世界」

- 1カ月から利用できる菜園シェアサービス「ハタムスビ」で、マイファームが描く“自産自消”の未来の形とは?

- AIで水+肥料を制御する「ゼロアグリ」は農家に休日をもたらしたのか? ──株式会社ルートレック・ネットワークス

- 農業用ドローンで農業の就労構造を変えていく──株式会社エンルート

SHARE