99.8%の農地で使われる農薬を「安全な農薬」に変えたい 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【前編】

農業に実際に携わっている読者、農作物を購入することで間接的に農業に関わっている読者、そして農業に単に興味があるという読者、どの立場からでも非常にセンシティブな問題として扱われている「農薬」という存在。

農家にとっては防除作業の労力を大幅に軽減するためのツールであり、収量アップのためにも重要な役割を担っている。

一方、消費者側に立つと、環境への負荷、残留農薬による人体への影響といった社会的な課題も取りざたされている。「SDGs」といった概念も生まれ、できるだけ農薬を使用していない、減農薬や農薬不使用の農作物を求める声も増えてきている。

そんな農薬開発という難しい分野に、新たに挑もうとしているベンチャー企業が、株式会社アグロデザイン・スタジオだ。長い歴史を誇る会社が林立する農薬業界に打って出る同社の強みは、国内初の創薬型農薬スタートアップであること。投資家からの支援も続々決定し、「農水省令和元年度農林水産業等研究分野における大学発ベンチャー起業促進実証委託事業」への採択、「日本財団ソーシャルイノベーションアワード優秀賞受賞」など、科学的エビデンス(根拠)に基づいた安全安心な農薬開発に、期待が高まっている。

今回はそんな同社代表取締役の西ヶ谷有輝氏に、創薬ベンチャーを立ち上げた経緯、老舗農薬会社に対するベンチャーとしての強み、そして未来の農薬、農業の姿についてうかがった。

なお、インタビューは新型コロナウイルスによる自粛が始まる前の3月に実施した。

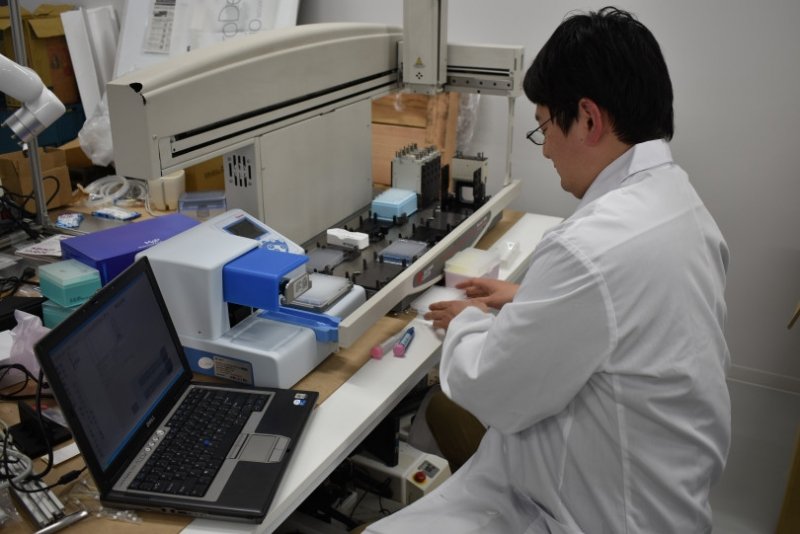

西ヶ谷:私は、もともとは大阪大学でタンパク質の基礎研究をしていました。タンパク質と言うより「酵素」と言った方がわかりやすいかもしれません。

例えば「電照菊のような植物の開花を光をあてることによって調整できるのはなぜか」というような研究で、実用化はほとんど目指さない、いわゆる学術研究の研究者だったんです。

そんななか、2011年に当時の共同研究先だった茨城県つくば市の農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)に移って研究することになりました。

農研機構では、農業に関係があり、しかも実用化に近い分野を研究することを求められました。それで、自分のそれまでのバックグラウンドを生かせる研究テーマを探したところ、それが農薬開発だったんです。

——アグロデザイン・スタジオ立ち上げに至ったのはなぜですか。

西ヶ谷:長期的に農薬の研究をするためには、大学でやるよりもベンチャーを作る方が適しているからです。

日本では農薬の研究室がとても少なくなっていまして、ここ20〜30年は大学発の農薬はほとんど出ていません。その理由は、そもそも大学の研究者数が少ないこともありますし、特許取得や実用化に向けた研究が苦手ということもあります。研究者は少なくとも2年に1回は論文を発表しなければいけません。それをしていたら特許を取る暇はありませんし、実用化などとてもではありませんができません。

私が農研機構で農薬の研究を始めたばかりの2012年頃には、まだベンチャーを立ち上げることは思いもせず、農研機構と農薬会社との共同研究でやればいいだろうと考えていました。しかし、農薬会社に話しに行っても「まだ早すぎる」と言われてしまったりして、なかなか話が進みませんでした。

特に知的財産権の部分でいろいろ意見をいただきました。私がいた部門は元農業生物資源研究所というところで、種苗関係の知財を取ることは得意でした。ですが、それ以外の基礎研究に近いところの特許を取るのは苦手な部門だったのです。

2015年頃に、このままでは厳しい、これは起業するしかないと思い始めまして、そこから活動を始めました。ちなみに、私を含め、当社には昔から農薬の研究をしていた者は1人もいません。

——アグロデザイン・スタジオはどんな会社ですか。

西ヶ谷:当社は、農薬自体をより安全なものにすることを目指しています。

少し古いデータですが、2009年(平成21年)度の農林水産省による統計によれば、日本国内の農地の99.8%は慣行栽培で、有機JAS認証を取得している農地面積は全体の0.2%しかありませんでした。有機栽培では収量が慣行栽培の3分の1に減ると言われていますので、仮にすべての農地が有機栽培になったら、人口の3分の1しか養えないということになります。

つまり、すべての農地を有機栽培にするというのは、現実的にはあり得ないことと言えます。であれば、日本の99.8%の農地で使われている農薬の方を安全なものにする方がいいだろう、と考えています。

——とはいえ、農薬業界というのは世界的企業による寡占状態、国内の老舗メーカーの存在などもあり、新規参入は難しいのではと思うのですが?

西ヶ谷:おっしゃるとおり、寡占状態が進みすぎている農薬業界では、ここ数十年間新規参入できた会社はありません。しかし私たちはこれから数年間が、この半世紀なかった大チャンスととらえています。

大きな契機となったのは、2018年に米国の末期がんの男性が「除草剤のグリホサートが原因でがんを発症した」と提訴した裁判です。第一審では、発売元の農薬会社に日本円で約320億円の支払いを命じる判決が下されました。

その翌年、世界市場で7200億円とされるこの農薬がフランスで使用禁止になりました。他にも、4000億円市場の殺虫剤のネオニコチノイド系農薬が2018年にEUで使用禁止になり、中国でも2017年に1000億円市場がある高毒性の農薬がどんどん禁止にされています。

世界の農薬市場は全体で6兆円規模と言われています。そのうち1兆円以上を占めるベストセラー農薬がいきなり禁止になるなんて、ここ数十年なかったことです。当然ながら、そこに新薬を投入するのが私たちの目標です。

重要なのは、今回の裁判では、実際にグリホサートに発がん性があるかどうかは科学的エビデンスが確立されていないにもかかわらず、このような判決が出てしまったこと。これからは、一般市民にもなぜ安全と言えるのかがわかりやすい薬剤づくりが必要になってくるでしょう。

——このニュースは私たちも非常に重く受け止めましたし、消費者の方々からも注目を集めました。農薬業界にそのような風穴が空いたきっかけとしてもうひとつ、世界中で叫ばれるようになった「SDGs」という概念の広まりというのはありますか?

西ヶ谷:2019年くらいから、金融機関もベンチャーキャピタルもみんなが「SDGs」と言うようになって、環境が劇的に変わったことを私も肌で感じています。3年くらい前までは「SDGs」という言葉を知っている人はほとんどいなくて、「環境に安全」という言葉は投資家の方々もあまり興味を持たれていなかった感じだったのです。

これは農薬会社の方も同様です。数年前までは農薬会社に新しい農薬の話をもちかけると「ビジネス上のリスクが高くてなかなか手が出せない」と言われました。しかし、前述の判決があってからは風向きが変わりました。「このままでは我々も同じようになる」と、農薬会社側も危惧されているようです。

——とはいえ、アグロデザイン・スタジオで作ろうとしているのも農薬なわけですよね。既存の農薬となにがどう違うのでしょうか?

西ヶ谷:まず、農薬の作り方をこれまでとガラッと変えます。

どうやるかというと、農薬の作り方を、ITを使って理論的なものにしていきます。単にAIとかビックデータを使うということだけではなく、実験も含めた開発コンセプトから根本的に変えていきます。

農薬業界はトライ&エラーを繰り返す「製造業」とされていますが、私たちはこれを「情報産業」に変えていかなくてはいけません。

医薬業界ではすでに「自分たちは医薬品という『化合物』を売っているのではなく、それに付随する『情報』を売っている」という言い方をしています。大手農薬会社もそれはわかっていて、やり始めてもいますが、我々はもっと劇的にやりたいと思っています。

——なぜ、これまでの農薬の作り方を変える必要があるのでしょうか。

西ヶ谷:ラウンドアップもネオニコ系農薬も、これまで数十年間使われてきた農薬です。それが最近になって突然禁止され始めています。いわば爆弾を抱えたような状態で使い続けられてきて、ここ2〜3年でそれが爆発してしまった、という状況にあります。

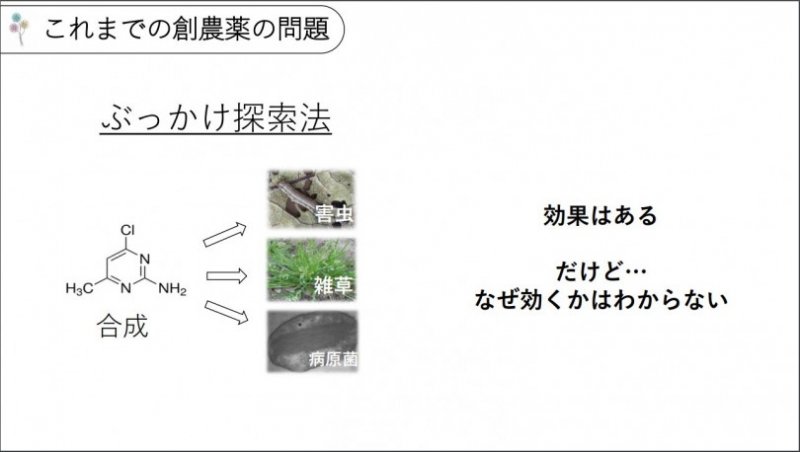

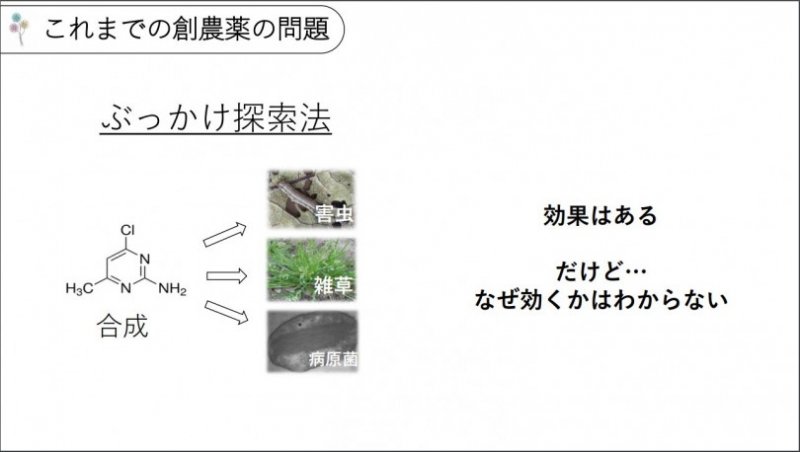

こうなった原因は、私は既存の農薬開発の基本コンセプトであるいわゆる「ぶっかけ探索法」にあると考えています。この「ぶっかけ探索法」というは、農薬を作る時に初めにいろいろな化合物を合成して、それを雑草や害虫にかけてみて効くかどうかを確かめるという方法です。非常に単純でわかりやすい反面、これだと「どうしてかはわからないけど効けばオッケー」ということになります。

もちろん、効くことがわかってから毒性試験も行っていますが、根本的に人に効くかどうか、つまり人間にとって毒になるか否かはあまり考えられていないわけです。(そもそも農薬は一定期間で自然に分解されていく成分でできているため、農水省が認可を出して現在市場で販売されているあらゆる農薬は、本来的には人体への影響はまったくありません。ただし、先ほどの農薬会社のような例を見ると、)この方法だと今後はやりにくくなっていくでしょう。

——既存の農薬会社は開発方法を変えられないのでしょうか。

西ヶ谷:農薬会社は100年以上の歴史のある会社さんも多く、長年培われてきた生物試験の技術は、ベンチャーが一朝一夕にできるようなものではありません。

一方で、新しい農薬づくりに必要なのは、酵素やタンパク質を扱う技術であり、まったく新しい人員の登用や部門の新設が必要になります。このような新規の研究開発をやるには、小回りの利くベンチャーが適していると言えます。

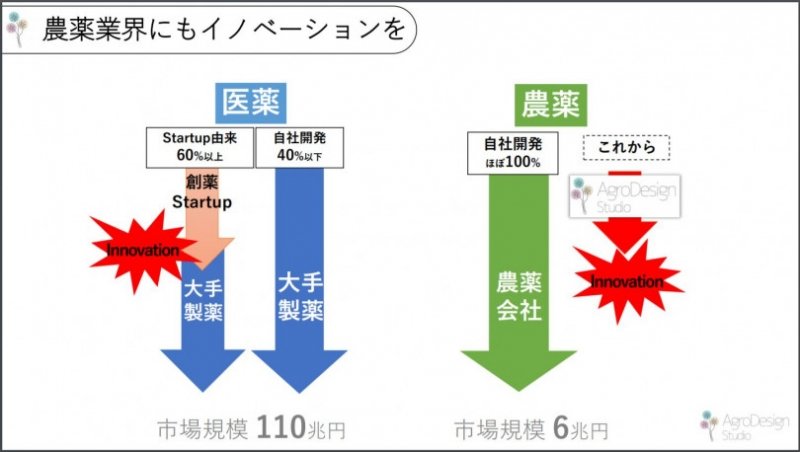

医薬業界では、アメリカのジェネンテック社が医薬品ベンチャーの先駆けとなりました。私たちも農薬業界のジェネンテックのような創薬ベンチャーになり、ゆくゆくは海外4大メジャーに匹敵するような会社になってやる、くらいの気持ちでやっています。

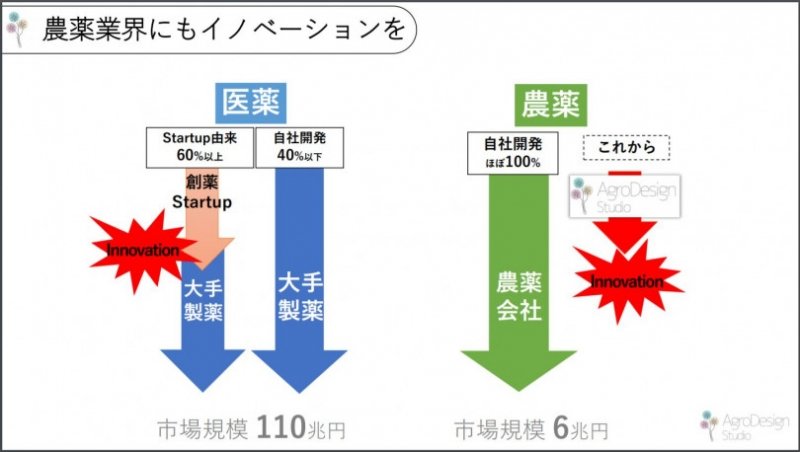

——医薬業界と同じように、農薬業界もベンチャーから変わっていくというわけですね。

西ヶ谷:うまくいけば、日本から世界の農薬業界を変えていけるかもしれません。

医薬業界は世界市場110兆円で、国内の医薬ベンチャーはだいたい150社くらいと言われています。農薬市場はその20分の1の6兆円。ということは、国内に農薬ベンチャーが7〜8社あってもおかしくないのですが、現在のところ農薬ベンチャーはほぼいません。

日本には横浜国立大学発のベンチャー「横浜バイオテクノロジー」もありますが、ビジネスモデルが異なり、受託解析をメインに行っておられます。一方で農薬を自社でゼロからつくる創薬型のビジネスモデルのベンチャーは、いまのところ当社だけです。

株式会社アグロデザイン・スタジオ

https://www.agrodesign.co.jp/

農家にとっては防除作業の労力を大幅に軽減するためのツールであり、収量アップのためにも重要な役割を担っている。

一方、消費者側に立つと、環境への負荷、残留農薬による人体への影響といった社会的な課題も取りざたされている。「SDGs」といった概念も生まれ、できるだけ農薬を使用していない、減農薬や農薬不使用の農作物を求める声も増えてきている。

そんな農薬開発という難しい分野に、新たに挑もうとしているベンチャー企業が、株式会社アグロデザイン・スタジオだ。長い歴史を誇る会社が林立する農薬業界に打って出る同社の強みは、国内初の創薬型農薬スタートアップであること。投資家からの支援も続々決定し、「農水省令和元年度農林水産業等研究分野における大学発ベンチャー起業促進実証委託事業」への採択、「日本財団ソーシャルイノベーションアワード優秀賞受賞」など、科学的エビデンス(根拠)に基づいた安全安心な農薬開発に、期待が高まっている。

今回はそんな同社代表取締役の西ヶ谷有輝氏に、創薬ベンチャーを立ち上げた経緯、老舗農薬会社に対するベンチャーとしての強み、そして未来の農薬、農業の姿についてうかがった。

なお、インタビューは新型コロナウイルスによる自粛が始まる前の3月に実施した。

タンパク質基礎研究から農薬ベンチャー起業へ

——西ヶ谷さんが農薬開発に取り組んだきっかけを教えてください。西ヶ谷:私は、もともとは大阪大学でタンパク質の基礎研究をしていました。タンパク質と言うより「酵素」と言った方がわかりやすいかもしれません。

例えば「電照菊のような植物の開花を光をあてることによって調整できるのはなぜか」というような研究で、実用化はほとんど目指さない、いわゆる学術研究の研究者だったんです。

そんななか、2011年に当時の共同研究先だった茨城県つくば市の農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)に移って研究することになりました。

農研機構では、農業に関係があり、しかも実用化に近い分野を研究することを求められました。それで、自分のそれまでのバックグラウンドを生かせる研究テーマを探したところ、それが農薬開発だったんです。

——アグロデザイン・スタジオ立ち上げに至ったのはなぜですか。

西ヶ谷:長期的に農薬の研究をするためには、大学でやるよりもベンチャーを作る方が適しているからです。

日本では農薬の研究室がとても少なくなっていまして、ここ20〜30年は大学発の農薬はほとんど出ていません。その理由は、そもそも大学の研究者数が少ないこともありますし、特許取得や実用化に向けた研究が苦手ということもあります。研究者は少なくとも2年に1回は論文を発表しなければいけません。それをしていたら特許を取る暇はありませんし、実用化などとてもではありませんができません。

私が農研機構で農薬の研究を始めたばかりの2012年頃には、まだベンチャーを立ち上げることは思いもせず、農研機構と農薬会社との共同研究でやればいいだろうと考えていました。しかし、農薬会社に話しに行っても「まだ早すぎる」と言われてしまったりして、なかなか話が進みませんでした。

特に知的財産権の部分でいろいろ意見をいただきました。私がいた部門は元農業生物資源研究所というところで、種苗関係の知財を取ることは得意でした。ですが、それ以外の基礎研究に近いところの特許を取るのは苦手な部門だったのです。

2015年頃に、このままでは厳しい、これは起業するしかないと思い始めまして、そこから活動を始めました。ちなみに、私を含め、当社には昔から農薬の研究をしていた者は1人もいません。

99.8%の農地で使われる農薬自体を安全なものにしたい

——アグロデザイン・スタジオはどんな会社ですか。

西ヶ谷:当社は、農薬自体をより安全なものにすることを目指しています。

少し古いデータですが、2009年(平成21年)度の農林水産省による統計によれば、日本国内の農地の99.8%は慣行栽培で、有機JAS認証を取得している農地面積は全体の0.2%しかありませんでした。有機栽培では収量が慣行栽培の3分の1に減ると言われていますので、仮にすべての農地が有機栽培になったら、人口の3分の1しか養えないということになります。

つまり、すべての農地を有機栽培にするというのは、現実的にはあり得ないことと言えます。であれば、日本の99.8%の農地で使われている農薬の方を安全なものにする方がいいだろう、と考えています。

——とはいえ、農薬業界というのは世界的企業による寡占状態、国内の老舗メーカーの存在などもあり、新規参入は難しいのではと思うのですが?

西ヶ谷:おっしゃるとおり、寡占状態が進みすぎている農薬業界では、ここ数十年間新規参入できた会社はありません。しかし私たちはこれから数年間が、この半世紀なかった大チャンスととらえています。

大きな契機となったのは、2018年に米国の末期がんの男性が「除草剤のグリホサートが原因でがんを発症した」と提訴した裁判です。第一審では、発売元の農薬会社に日本円で約320億円の支払いを命じる判決が下されました。

その翌年、世界市場で7200億円とされるこの農薬がフランスで使用禁止になりました。他にも、4000億円市場の殺虫剤のネオニコチノイド系農薬が2018年にEUで使用禁止になり、中国でも2017年に1000億円市場がある高毒性の農薬がどんどん禁止にされています。

世界の農薬市場は全体で6兆円規模と言われています。そのうち1兆円以上を占めるベストセラー農薬がいきなり禁止になるなんて、ここ数十年なかったことです。当然ながら、そこに新薬を投入するのが私たちの目標です。

重要なのは、今回の裁判では、実際にグリホサートに発がん性があるかどうかは科学的エビデンスが確立されていないにもかかわらず、このような判決が出てしまったこと。これからは、一般市民にもなぜ安全と言えるのかがわかりやすい薬剤づくりが必要になってくるでしょう。

——このニュースは私たちも非常に重く受け止めましたし、消費者の方々からも注目を集めました。農薬業界にそのような風穴が空いたきっかけとしてもうひとつ、世界中で叫ばれるようになった「SDGs」という概念の広まりというのはありますか?

西ヶ谷:2019年くらいから、金融機関もベンチャーキャピタルもみんなが「SDGs」と言うようになって、環境が劇的に変わったことを私も肌で感じています。3年くらい前までは「SDGs」という言葉を知っている人はほとんどいなくて、「環境に安全」という言葉は投資家の方々もあまり興味を持たれていなかった感じだったのです。

これは農薬会社の方も同様です。数年前までは農薬会社に新しい農薬の話をもちかけると「ビジネス上のリスクが高くてなかなか手が出せない」と言われました。しかし、前述の判決があってからは風向きが変わりました。「このままでは我々も同じようになる」と、農薬会社側も危惧されているようです。

農薬業界を情報産業に変えたい

——とはいえ、アグロデザイン・スタジオで作ろうとしているのも農薬なわけですよね。既存の農薬となにがどう違うのでしょうか?

西ヶ谷:まず、農薬の作り方をこれまでとガラッと変えます。

どうやるかというと、農薬の作り方を、ITを使って理論的なものにしていきます。単にAIとかビックデータを使うということだけではなく、実験も含めた開発コンセプトから根本的に変えていきます。

農薬業界はトライ&エラーを繰り返す「製造業」とされていますが、私たちはこれを「情報産業」に変えていかなくてはいけません。

医薬業界ではすでに「自分たちは医薬品という『化合物』を売っているのではなく、それに付随する『情報』を売っている」という言い方をしています。大手農薬会社もそれはわかっていて、やり始めてもいますが、我々はもっと劇的にやりたいと思っています。

——なぜ、これまでの農薬の作り方を変える必要があるのでしょうか。

西ヶ谷:ラウンドアップもネオニコ系農薬も、これまで数十年間使われてきた農薬です。それが最近になって突然禁止され始めています。いわば爆弾を抱えたような状態で使い続けられてきて、ここ2〜3年でそれが爆発してしまった、という状況にあります。

こうなった原因は、私は既存の農薬開発の基本コンセプトであるいわゆる「ぶっかけ探索法」にあると考えています。この「ぶっかけ探索法」というは、農薬を作る時に初めにいろいろな化合物を合成して、それを雑草や害虫にかけてみて効くかどうかを確かめるという方法です。非常に単純でわかりやすい反面、これだと「どうしてかはわからないけど効けばオッケー」ということになります。

もちろん、効くことがわかってから毒性試験も行っていますが、根本的に人に効くかどうか、つまり人間にとって毒になるか否かはあまり考えられていないわけです。(そもそも農薬は一定期間で自然に分解されていく成分でできているため、農水省が認可を出して現在市場で販売されているあらゆる農薬は、本来的には人体への影響はまったくありません。ただし、先ほどの農薬会社のような例を見ると、)この方法だと今後はやりにくくなっていくでしょう。

——既存の農薬会社は開発方法を変えられないのでしょうか。

西ヶ谷:農薬会社は100年以上の歴史のある会社さんも多く、長年培われてきた生物試験の技術は、ベンチャーが一朝一夕にできるようなものではありません。

一方で、新しい農薬づくりに必要なのは、酵素やタンパク質を扱う技術であり、まったく新しい人員の登用や部門の新設が必要になります。このような新規の研究開発をやるには、小回りの利くベンチャーが適していると言えます。

医薬業界では、アメリカのジェネンテック社が医薬品ベンチャーの先駆けとなりました。私たちも農薬業界のジェネンテックのような創薬ベンチャーになり、ゆくゆくは海外4大メジャーに匹敵するような会社になってやる、くらいの気持ちでやっています。

——医薬業界と同じように、農薬業界もベンチャーから変わっていくというわけですね。

西ヶ谷:うまくいけば、日本から世界の農薬業界を変えていけるかもしれません。

医薬業界は世界市場110兆円で、国内の医薬ベンチャーはだいたい150社くらいと言われています。農薬市場はその20分の1の6兆円。ということは、国内に農薬ベンチャーが7〜8社あってもおかしくないのですが、現在のところ農薬ベンチャーはほぼいません。

日本には横浜国立大学発のベンチャー「横浜バイオテクノロジー」もありますが、ビジネスモデルが異なり、受託解析をメインに行っておられます。一方で農薬を自社でゼロからつくる創薬型のビジネスモデルのベンチャーは、いまのところ当社だけです。

株式会社アグロデザイン・スタジオ

https://www.agrodesign.co.jp/

【連載】スマート農業に挑む企業たち

- 10周年を迎えたクボタの営農・サービス支援システム「KSAS」の次の一手

- 衛星データの活用法は農作物の栽培改善から農業課題の解決へ 〜〜サグリ株式会社 益田周氏〜〜

- 「体験」ではなく「経験」を──「おてつたび」に日本の農業界が期待できる理由

- ぐるなびとJA山武郡市が見据える「理想のスマート商流」は実現できるか

- 一輪車を電動化した不整地のパイオニアが目指すもの 〜CuboRex

- 海外での大規模農業生産を成功に導いたNECが考える、農家に本当に必要な「農業プラットフォーム」とは

- 農業ブルドーザー+ICT技術のコマツが、日本の農林業を救う 〜株式会社小松製作所

- 人工衛星を使ったスマート農業の最前線とは? 〜宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- 従来の農薬のイメージを変える「選択的な農薬」とは 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【後編】

- 99.8%の農地で使われる農薬を「安全な農薬」に変えたい 〜株式会社アグロデザイン・スタジオ 西ヶ谷有輝氏【前編】

- 青果卸に参入する農業ベンチャーの勝算 〜農業総合研究所【後編】

- ITを活用して流通日数をわずか1日に短縮した農業ベンチャー 〜農業総合研究所【前編】

- イエバエテクノロジーがサステナブルフードを普及させる鍵になる 〜ムスカ 流郷綾乃(後編)

- 持続可能農業の救世主、イエバエが堆肥と飼料を生み出す仕組みとは 〜ムスカ CEO 流郷綾乃(前編)

- 「シェアリングこそ、農業の未来を前向きにする鍵だ」23歳の実業家が示す『シェアグリ』という価値観

- 必ず“うまい”が届く、産直お取り寄せサービスへ─「ukka」

- 農家の確定申告に革命を! 「freee」が目指す「農家が農業に集中できる世界」

- 1カ月から利用できる菜園シェアサービス「ハタムスビ」で、マイファームが描く“自産自消”の未来の形とは?

- AIで水+肥料を制御する「ゼロアグリ」は農家に休日をもたらしたのか? ──株式会社ルートレック・ネットワークス

- 農業用ドローンで農業の就労構造を変えていく──株式会社エンルート

SHARE