「スマート農業」の実現が新規就農者を増やす!【渡邊智之のスマート農業コラム 第3回】

日本の農業になり手がいない本当の理由

世論では、「農業は儲からないからなり手がいない」と固定観念化されてしまっている。しかしながら、世の中には農業以外の職業において、低賃金でも目を輝かせて働いている若者は多く存在していると筆者は思っており、世論の判断は必ずしも正しくないと感じている。

彼らには人生の目指すゴールがあり、自分が努力をすれば必ずスキルが向上していることが実感できているところに、農業とそれ以外の職業との大きな違いがある。

農業を職業の選択肢として、第一に考えてもらえない最大の理由は、「儲からない」からではないと筆者は考えている。試行錯誤や創意工夫をしても、それが付加価値として認められず、市況に左右されるために売価に計上ができないことが往々にしてある。

例えば、どんなにおいしくて品質の高い作物を作っても、共同選果等を経て市場に出ていくとなると、そのおいしい作物は特別な扱いをされるわけではない。ほかの標準的な作物と同様に扱われ、1kgあたりの単価いくらで売価が決まってしまうのだ。これでは、努力をしてもしなくても報われず、努力する意味が見出せない。

要するになり手がいないのは、努力が報われないという理由からだ。

さかのぼれば、士農工商の時代から、農家は国民の食を扱うという理由によって身分が保証され、国家に守られてきた。そんなこともあり、長い年月「農業生産者の個々のスキルレベルを推し量る」といったことはタブーとされてきた。

国策も、熟慮すればもっと前向きな対処方法があったと思われるが、短絡的な判断で減反政策がとられ、先行していた農業生産者のモチベーションダウンを招く結果を生んだのである。ほかにも農業現場においては過剰生産により、市況を維持するための産地廃棄など、グローバルで考えれば飢えに苦しむ国々があるにもかかわらず、そうした俯瞰した目線での政策の策定がされてきていなかったのだ。

この長い年月の積み重ねの結果、農業の分野において、さまざまな試行錯誤や創意工夫をしてあらゆる面で素晴らしい農業生産物を作っても、日々のルーティーンとして作業を行いそれなりの農業生産物を作っても、評価に大きな差がないので、努力するのがバカらしくなってしまうのである。これは筆者が農業生産者でも同じ心境になるだろう。

農業生産者のスキル(農業生産物のクオリティも含む)も「見える化」できず、自分が農業生産者として今どのレベルにいるのか、誰を信じどこに目標を持って農業をすればいいのかがわからず、単調で重労働な作業をただ毎日することに嫌気がさした若者は、すぐに農業を辞めてしまうのである。

その反面、実力主義が当たり前になっているほかの業種であれば、若者が優秀な人材であれば数年でメキメキと力をつけて業界の匠を追い抜き、幹部としてキャリアを形成していく。これが農業界にはなく、「いいものを作っていればいつか人目につくに違いない」という奇跡を信じて待っている方々がほとんどで、宝くじや競馬で万馬券を当てるといったギャンブルと大差ないのが実情である。

この状況を打開し、農業においても若者が既成概念を大きく変えると同時に成功事例として目立つという事例が増えてくれば、そのドリームストーリーを我も我もとこぞって農業に参画してくれる人が増えると筆者は考えている。

群を抜く少子高齢化と労働人口の減少、そして優秀な人材が来にくい構造。日本の農業にはさまざまな課題が浮かび上がってきている。

「賢い農業」の実現に向けてスマート農業に望むこと

「スマート農業」を直訳すると「賢い農業」となる。ロボットやAI任せの農業は確かに楽にはなるが、農業生産者自身を成長させるような「賢い農業」の実現には直結しない。異業種で業務をIT化することで業務効率が大幅に改善し、あっという間に費用効果を実現しているのは、すでにそのメカニズムやロジックが明文化されているからである。しかしながら農業においては、生物や各種環境に依るところがまだまだ解明されておらず、「カオス」と表現される部分が多い。その中で先進的な農業生産者が必死に自分たちならでは農業の手法を確立しようと、日々試行錯誤や創意工夫を繰り返しているのが実情である。

こうして自分の農業生産のモデルを確立できたスマートファーマー(次世代農業人)は、生産スキルだけでなく、経営スキルやITスキル、データ分析スキルを備えている。

現在の農業高等学校や大学の農学部、農業大学校では、農業生産物の生産に関わるところや農学の専門的な知識は学んでも、経営に関するカリキュラムは十分とは言えない状況にある。その結果、いざ就農してみると、多くのことを学ばなければならない必要性を知り、困窮してしまうのである。

その中でも農業大学校は、比較的就農を意識した方が通っているとはいえ、従来型の農業に就くことを前提にしたカリキュラムで進められており、大規模化が進み、従業員を雇うような農業など、さまざまな社会情勢を反映した教えになっていないのが実情である。

将来像として、「スマート農業学」が大学の農学部や都道府県の農業大学校において必修科目の一つになることに期待をしたい。

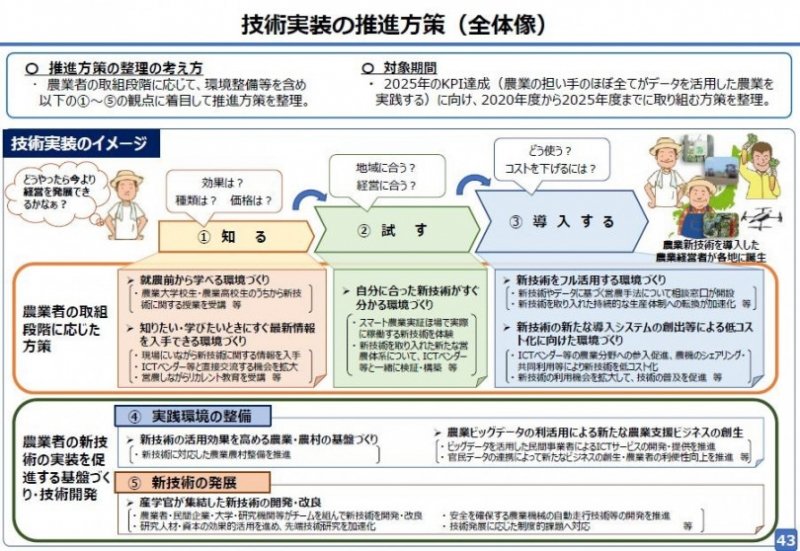

引用元:2019年6月公表農業新技術の現場実装推進プログラム(概要版)[PDF]

引用元:2019年6月公表農業新技術の現場実装推進プログラム(概要版)[PDF]

【コラム】渡邊智之のスマート農業/農業DXコラム

- スマート農業実現には「経営理念・事業ビジョン」が不可欠【渡邊智之のスマート農業コラム 第20回】

- 大規模化する農業へのロボット活用が不可欠に【渡邊智之のスマート農業コラム 第19回】

- 「知的財産」が農業生産者の新たな収益源に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第18回】

- 「地方創生」施策で発展したスマート農業【渡邊智之のスマート農業コラム 第17回】

- 日本の農業は規模の経済が働きにくい?【渡邊智之のスマート農業コラム 第16回】

- GAP認証取得拡大にも「スマート農業」は貢献する【渡邊智之のスマート農業コラム 第15回】

- ウィズ/ポストコロナ時代は、スマート農業も普及する!【渡邊智之のスマート農業コラム 第14回】

- 「ジャパンブランド」をさらなる高みに!【渡邊智之のスマート農業コラム 第13回】

- スマート農業が食品ロス削減や貧困層救済にも貢献!【渡邊智之のスマート農業コラム 第12回】

- 匠の農家の五感をデータ化して事業承継に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第11回】

- スマート農業で病気にならない健康な体に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第10回】

- スマート農業には「よそ者、若者、馬鹿者」の参画が必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第9回】

- スマート農業が作物の付加価値向上につながる?【渡邊智之のスマート農業コラム 第8回】

- 自然災害にもスマート農業は有効か?【渡邊智之のスマート農業コラム 第7回】

- スマート農業で日本の農業の匠の技術を輸出【渡邊智之のスマート農業コラム 第6回】

- 異業種からの農業参入にもスマート農業は必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第5回】

- 次世代の農業生産者「スマートファーマー」の人物像とは【渡邊智之のスマート農業コラム 第4回】

- 「スマート農業」の実現が新規就農者を増やす!【渡邊智之のスマート農業コラム 第3回】

- 日本人の農法を「農業法人ブランド」に【渡邊智之のスマート農業コラム 第2回】

- 令和元年の「スマート農業」の実情【スマート農業コンサルタント・渡邊智之のスマート農業コラム 第1回】

SHARE