スマート農業が作物の付加価値向上につながる?【渡邊智之のスマート農業コラム 第8回】

「スマート農業」の実践において比較的効果がわかりやすいのは、遠隔制御である。

北海道を除く、日本の大規模農業生産者の実情は1ヘクタールにも満たない100カ所をも超える点々と分散した小さな農地にて生産しており、農地の見回りだけで大変な時間を費やしている。この作業において、特に多くの時間を費やす代表的なものとして、稲作農業生産者の水管理作業(水田へ水を引く水路に付随する水門の開け閉めにより、水田の水の深さを調整する作業)が挙げられるだろう。ほとんどの稲作農業生産者は、毎日朝晩の2回、自分が管理するすべての水田を巡り、水温や水位の状況に応じて水門を開けたり、閉めたりする作業を繰り返すのである。

この見回りの時間の短縮が叶えば、稲作農業生産者の労働時間が大幅に削減できるのだ。作業時間の短縮化により、リソースに余裕がうまれ、今までチャレンジできなかったさまざまなこと(6次産業化や輸出の検討など)や、マーケット戦略やパッケージデザインなどに時間を割くことが可能となるのである。

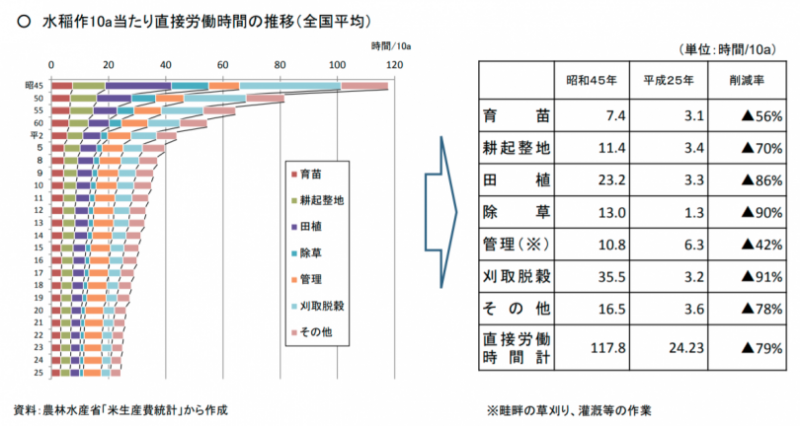

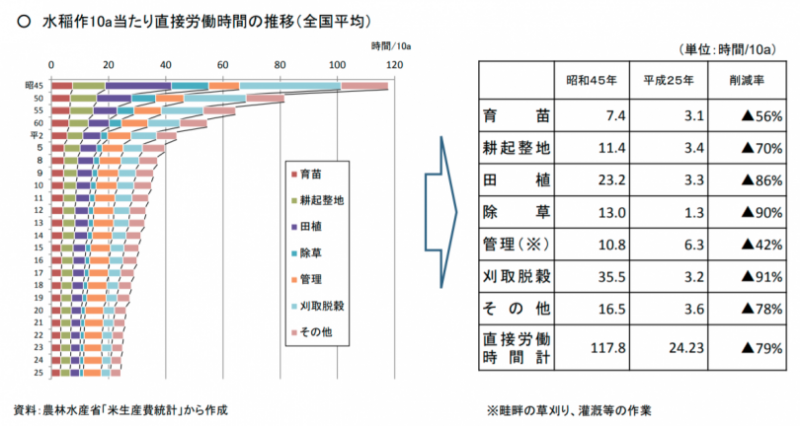

富山県によると、県内の水田10aあたりの作業時間は水管理が12時間で、最も多くの時間を費やしているのだそうだ。

引用元: 農業資材審議会農業機械化分科会 第25回(平成28年3月31日)配布資料:農林水産省「農業機械をめぐる情勢」p.18より(PDF)

引用元: 農業資材審議会農業機械化分科会 第25回(平成28年3月31日)配布資料:農林水産省「農業機械をめぐる情勢」p.18より(PDF)

この課題に着目された富山県滑川市の株式会社笑農和は、稲作農業生産者向け水位調整サービス「paditch(パディッチ)」として、IoT水門を開発提供している。水門取水口に設置し、機器がリアルタイムで水温や水位を測り、あらかじめ指定した水位や時間に自動開閉することができるほか、アプリで開閉を遠隔操作できる。モグラによる被害などを通知する機能も備える。本サービスの導入により、田植え後の水管理を遠隔地から行うことが可能になるのだ。

将来的には、こうして蓄積されたデータを、週間・月間天気予報やその他の環境変数に応じて、AIが解析し、人間が水門を開けようとする時に「今は開けてはいけない」とレコメンドしてくれるようになる。

こうしてタイムリーに精緻に水管理ができるということは、単に労力が低減するというだけの話ではない。タイムリーに管理できるために水温等の調整も精緻に行われる。その結果、品質が向上し、米の食味ランクが上がり収益増加にも貢献しているのだという。

類似商品に、水位をチェックしてその状況をクラウド経由で通達するものはいくつかあるが、水門そのものを遠隔で開閉できるのは筆者が知る限り、この笑農和のサービスだけである。

さて、地域の直売所等での販売される場面を除き、現在国内で流通しているほとんどの農業生産物は、市況により価格が決められ、農業生産者自らが販売価格の設定をすることはできない。良い品質の物を作ろうと、個々の農業生産者が、こだわりや努力によって、創意工夫や試行錯誤した作業の工数を計算し、コストとして販売価格に計上することは困難な状況にある。

これは過去、農業生産者の人件費を把握する手立てがなかったという事象が要因している。農業生産者自らがどの程度の人件費がかかっているかわからないために、市況や流通や外食企業の提示する値段に納得せざるを得ない状況が、今に至っても続いているのだ。その結果、価格の設定をすることができず、手塩にかけ、どんなにこだわって作っても最終消費者が購入する値段には大差がないというのが現実である。

流通や外食企業が口づてに、匠の農業生産者にたどり着き、その農業生産物の付加価値について納得し、契約栽培となれば多少高く買ってもらえる可能性はあるが、その販売価格が2倍、3倍になるわけではない。

農業生産者の主な自慢は、自分の農業生産物がどこでどのように使われているかということである。例えば、米の生産者にとっては、「自分の作った米が銘酒の原材料として使われている」といったぐあいだ。こういった現時点で目に見えない農業生産者の創意工夫や試行錯誤をどうにかマネタイズできれば、農業生産者のモチベーション向上につながり、新しく農業を職業にしたいという若者がどんどん増えることが予想できる。

また、多くの農業生産者はICTを設備投資の重要なツールとして位置付けておらず、ICT導入の予算を確保していない。そこでICTを使って生産された農業生産物に付加価値を付け、高く売ることができれば、結果的に農業資産者の総売り上げが向上し、その利益の中から我々が提供するサービスに対価を払っていただくことができるのである。

昨今では、「スマート農業」の実践によって精緻に管理され、ミス(ヒューマンエラーも含む)やトラブルといった各種リスクが発生しにくい環境で生産された農業生産物をブランド化し、販売を開始する企業も出始めている。「スマート農業」の実践によって作られた農業生産物は、作業日誌や農薬や肥料の散布量、さらには個々の農業生産者がいつ、どんな作業を何時間したか、その時作物にどんな変化が生まれたのかなど、クラウドに蓄積された情報から瞬時に得ることができる。これが安心・安全の担保となり、高付加価値を付けても売れるのである。

TPP11およびそのTPPから離脱宣言をしたアメリカとの個別貿易交渉次第によっては、海外から安価な農業生産物が多く輸入されることは容易に想定される。さらに、輸入される農産物は、輸出、輸入の2度のタイミングに於いて両国の植物検疫所にて検査をされている。つまり、比較的、安心で安全な農業生産物であるとも言えるのだ。その中で「日本の農業生産物は、世界トップレベルの品質である」というプレゼンスを維持するためにも、早急にこれら脅威に対する準備をしなければならない状況に今の日本はある。

「スマート農業」の実践により、農業生産者がこだわって作った農業生産物が高付加価値となり、さらには販路の拡大、物流の効率化などにもAIが貢献することは想定できる。結果的に、農業生産者も効率化だけでないメリットが多岐にわたって出てくれば、あらゆる場面に於いて「スマート農業」の導入に前向きになると筆者は想定している。これらが相乗効果を生み、農業におけるイノベーションの実現に近づくのである。

株式会社笑農和

https://enowa.jp/

北海道を除く、日本の大規模農業生産者の実情は1ヘクタールにも満たない100カ所をも超える点々と分散した小さな農地にて生産しており、農地の見回りだけで大変な時間を費やしている。この作業において、特に多くの時間を費やす代表的なものとして、稲作農業生産者の水管理作業(水田へ水を引く水路に付随する水門の開け閉めにより、水田の水の深さを調整する作業)が挙げられるだろう。ほとんどの稲作農業生産者は、毎日朝晩の2回、自分が管理するすべての水田を巡り、水温や水位の状況に応じて水門を開けたり、閉めたりする作業を繰り返すのである。

この見回りの時間の短縮が叶えば、稲作農業生産者の労働時間が大幅に削減できるのだ。作業時間の短縮化により、リソースに余裕がうまれ、今までチャレンジできなかったさまざまなこと(6次産業化や輸出の検討など)や、マーケット戦略やパッケージデザインなどに時間を割くことが可能となるのである。

米農家を縛っていた“時間”から解放するサービス

富山県によると、県内の水田10aあたりの作業時間は水管理が12時間で、最も多くの時間を費やしているのだそうだ。

引用元: 農業資材審議会農業機械化分科会 第25回(平成28年3月31日)配布資料:農林水産省「農業機械をめぐる情勢」p.18より(PDF)

引用元: 農業資材審議会農業機械化分科会 第25回(平成28年3月31日)配布資料:農林水産省「農業機械をめぐる情勢」p.18より(PDF)この課題に着目された富山県滑川市の株式会社笑農和は、稲作農業生産者向け水位調整サービス「paditch(パディッチ)」として、IoT水門を開発提供している。水門取水口に設置し、機器がリアルタイムで水温や水位を測り、あらかじめ指定した水位や時間に自動開閉することができるほか、アプリで開閉を遠隔操作できる。モグラによる被害などを通知する機能も備える。本サービスの導入により、田植え後の水管理を遠隔地から行うことが可能になるのだ。

将来的には、こうして蓄積されたデータを、週間・月間天気予報やその他の環境変数に応じて、AIが解析し、人間が水門を開けようとする時に「今は開けてはいけない」とレコメンドしてくれるようになる。

こうしてタイムリーに精緻に水管理ができるということは、単に労力が低減するというだけの話ではない。タイムリーに管理できるために水温等の調整も精緻に行われる。その結果、品質が向上し、米の食味ランクが上がり収益増加にも貢献しているのだという。

類似商品に、水位をチェックしてその状況をクラウド経由で通達するものはいくつかあるが、水門そのものを遠隔で開閉できるのは筆者が知る限り、この笑農和のサービスだけである。

効率化以外の「スマート農業」のメリット

さて、地域の直売所等での販売される場面を除き、現在国内で流通しているほとんどの農業生産物は、市況により価格が決められ、農業生産者自らが販売価格の設定をすることはできない。良い品質の物を作ろうと、個々の農業生産者が、こだわりや努力によって、創意工夫や試行錯誤した作業の工数を計算し、コストとして販売価格に計上することは困難な状況にある。

これは過去、農業生産者の人件費を把握する手立てがなかったという事象が要因している。農業生産者自らがどの程度の人件費がかかっているかわからないために、市況や流通や外食企業の提示する値段に納得せざるを得ない状況が、今に至っても続いているのだ。その結果、価格の設定をすることができず、手塩にかけ、どんなにこだわって作っても最終消費者が購入する値段には大差がないというのが現実である。

流通や外食企業が口づてに、匠の農業生産者にたどり着き、その農業生産物の付加価値について納得し、契約栽培となれば多少高く買ってもらえる可能性はあるが、その販売価格が2倍、3倍になるわけではない。

農業生産者の主な自慢は、自分の農業生産物がどこでどのように使われているかということである。例えば、米の生産者にとっては、「自分の作った米が銘酒の原材料として使われている」といったぐあいだ。こういった現時点で目に見えない農業生産者の創意工夫や試行錯誤をどうにかマネタイズできれば、農業生産者のモチベーション向上につながり、新しく農業を職業にしたいという若者がどんどん増えることが予想できる。

また、多くの農業生産者はICTを設備投資の重要なツールとして位置付けておらず、ICT導入の予算を確保していない。そこでICTを使って生産された農業生産物に付加価値を付け、高く売ることができれば、結果的に農業資産者の総売り上げが向上し、その利益の中から我々が提供するサービスに対価を払っていただくことができるのである。

昨今では、「スマート農業」の実践によって精緻に管理され、ミス(ヒューマンエラーも含む)やトラブルといった各種リスクが発生しにくい環境で生産された農業生産物をブランド化し、販売を開始する企業も出始めている。「スマート農業」の実践によって作られた農業生産物は、作業日誌や農薬や肥料の散布量、さらには個々の農業生産者がいつ、どんな作業を何時間したか、その時作物にどんな変化が生まれたのかなど、クラウドに蓄積された情報から瞬時に得ることができる。これが安心・安全の担保となり、高付加価値を付けても売れるのである。

「スマート農業」で日本の農作物のプレゼンスを維持する

TPP11およびそのTPPから離脱宣言をしたアメリカとの個別貿易交渉次第によっては、海外から安価な農業生産物が多く輸入されることは容易に想定される。さらに、輸入される農産物は、輸出、輸入の2度のタイミングに於いて両国の植物検疫所にて検査をされている。つまり、比較的、安心で安全な農業生産物であるとも言えるのだ。その中で「日本の農業生産物は、世界トップレベルの品質である」というプレゼンスを維持するためにも、早急にこれら脅威に対する準備をしなければならない状況に今の日本はある。

「スマート農業」の実践により、農業生産者がこだわって作った農業生産物が高付加価値となり、さらには販路の拡大、物流の効率化などにもAIが貢献することは想定できる。結果的に、農業生産者も効率化だけでないメリットが多岐にわたって出てくれば、あらゆる場面に於いて「スマート農業」の導入に前向きになると筆者は想定している。これらが相乗効果を生み、農業におけるイノベーションの実現に近づくのである。

株式会社笑農和

https://enowa.jp/

【コラム】渡邊智之のスマート農業/農業DXコラム

- スマート農業実現には「経営理念・事業ビジョン」が不可欠【渡邊智之のスマート農業コラム 第20回】

- 大規模化する農業へのロボット活用が不可欠に【渡邊智之のスマート農業コラム 第19回】

- 「知的財産」が農業生産者の新たな収益源に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第18回】

- 「地方創生」施策で発展したスマート農業【渡邊智之のスマート農業コラム 第17回】

- 日本の農業は規模の経済が働きにくい?【渡邊智之のスマート農業コラム 第16回】

- GAP認証取得拡大にも「スマート農業」は貢献する【渡邊智之のスマート農業コラム 第15回】

- ウィズ/ポストコロナ時代は、スマート農業も普及する!【渡邊智之のスマート農業コラム 第14回】

- 「ジャパンブランド」をさらなる高みに!【渡邊智之のスマート農業コラム 第13回】

- スマート農業が食品ロス削減や貧困層救済にも貢献!【渡邊智之のスマート農業コラム 第12回】

- 匠の農家の五感をデータ化して事業承継に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第11回】

- スマート農業で病気にならない健康な体に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第10回】

- スマート農業には「よそ者、若者、馬鹿者」の参画が必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第9回】

- スマート農業が作物の付加価値向上につながる?【渡邊智之のスマート農業コラム 第8回】

- 自然災害にもスマート農業は有効か?【渡邊智之のスマート農業コラム 第7回】

- スマート農業で日本の農業の匠の技術を輸出【渡邊智之のスマート農業コラム 第6回】

- 異業種からの農業参入にもスマート農業は必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第5回】

- 次世代の農業生産者「スマートファーマー」の人物像とは【渡邊智之のスマート農業コラム 第4回】

- 「スマート農業」の実現が新規就農者を増やす!【渡邊智之のスマート農業コラム 第3回】

- 日本人の農法を「農業法人ブランド」に【渡邊智之のスマート農業コラム 第2回】

- 令和元年の「スマート農業」の実情【スマート農業コンサルタント・渡邊智之のスマート農業コラム 第1回】

SHARE