GAP認証取得拡大にも「スマート農業」は貢献する【渡邊智之のスマート農業コラム 第15回】

自民党・小泉進次郎農林部前会長がメディアなどを通して積極的な認証取得をアピールし、現在に至っているGAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)について、今回は考えてみよう。

「スマート農業」を農業生産者が取り組もうとした時、まずその組織としての生産方法や業務フローなどを明らかにする必要が出てくる。

この要件は、今回話題であるGAP取得する為に必要な要件でもある。また「スマート農業」を導入した農業生産者が将来、自身の農作物の輸出などを意識し、GAPを取得を目指すにあたり、生産履歴データなどが既に生産管理アプリなどに蓄積されていることが、認定取得時の審査時に容易に対応を可能とし、認証取得への近道につながる。

宮崎県の有限会社新福青果をはじめ、「スマート農業」に取り組まれていることで有名な農業生産者は、筆者の知る限り、多くがGAP取得済みもしくはGAP取得を目指されている。

このように「スマート農業」をツールとしたGAP取得件数は今後も増えて行くと筆者は見込んでいる。

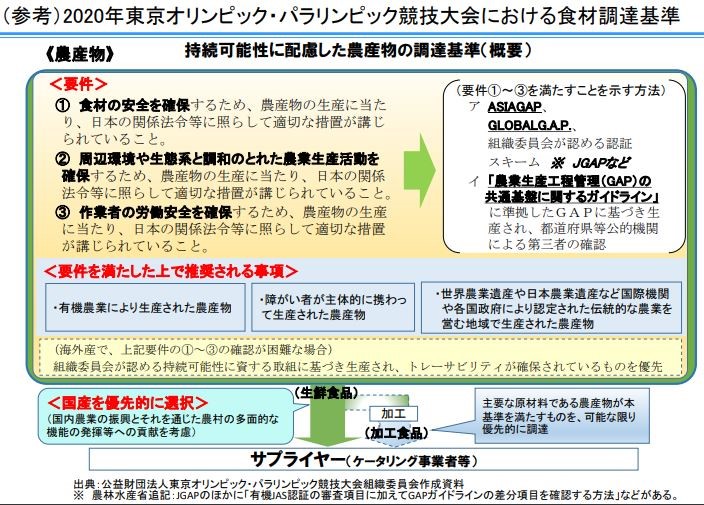

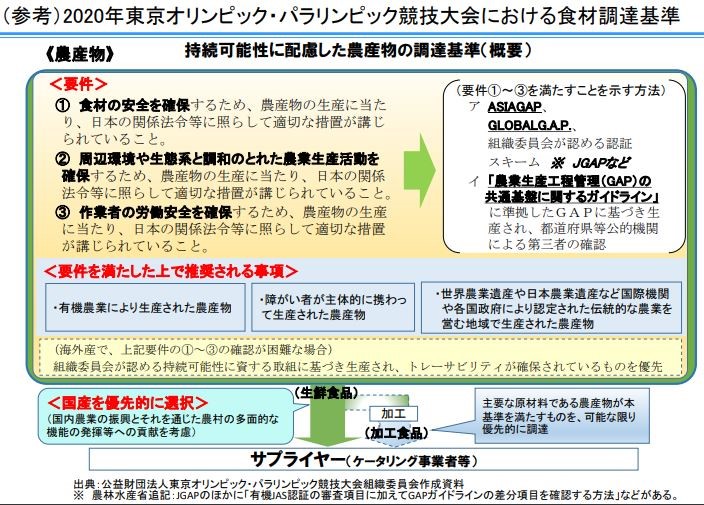

海外の選手や各種サポートスタッフに提供する農業生産物の条件として、GAP認証取得農場からの出荷品であることが、過去の開催国の状況からIOCによって要求されているからだ。

引用:2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達に関する取組方針- 農林水産省[PDF]

引用:2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達に関する取組方針- 農林水産省[PDF]

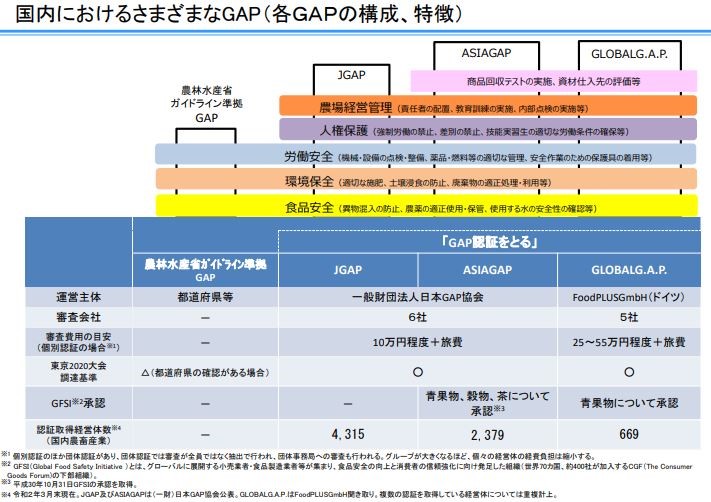

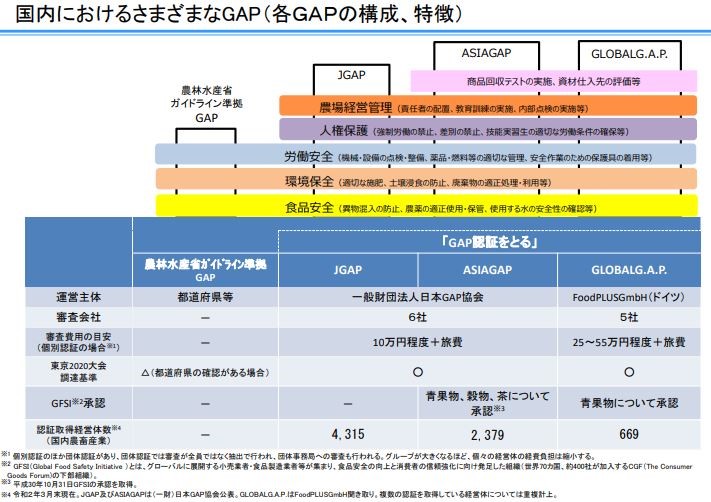

引用:GAP(農業生産工程管理)をめぐる情勢 - 農林水産省[PDF]

引用:GAP(農業生産工程管理)をめぐる情勢 - 農林水産省[PDF]

しかしながら、2018年時点においてグローバルGAPやAGIA GAP (旧JGAP Advance)といったオリンピックの規格相当の認証を得ることができているのは、国内の農業生産者の中において、たった2%程度であると言われていた。

この状況下において、当時「日本一のGAP取得県を目指す」と宣言したのが、福島県の内堀雅雄知事である。東日本大震災によって発生した原発事故を原因とする風評被害を払拭したいという思いからであることは十分に推測され、現在は「ふくしま。GAPチャレンジ」というキャッチフレーズの元に、放射性物質対策を含めた福島県ならではの「福島県GAP」(FGAP)を制定&認証するなど積極的に推進されている。

筆者がグローバルGAPの取得について農業生産者にインタビューを行うと、「オリンピックのような一過性のイベントのために、高額の費用をかけて認証を取るという選択はできない」と言われてしまうことが多いのが実情である。

しかしながら、オリンピック開催や企業の輸出戦略に関係なく、GAPの取得は、筆者が提唱する次世代農業人(スマートファーマー)には必須なことであるとお伝えしている。

確かに、農業生産者はGAP認証を取得するために相当な努力をして、さまざまな体裁を整えていかなければならないが、認証取得に向けた準備を進めていくことで、昔ながらの5Sと言われる「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」が農業生産者個々の意識に植え付けられるとともに、継続することで習慣になる。

他業種のように、その組織としての従業員の個々の役割や業務フローといったことを、きめ細やかに決めていく必要が出てくる。それにより、自分たちの農業生産におけるマニュアルの明文化が求められ、従業員や関係者皆でそれらを見直すきっかけになるのである。

また、従業員個々に自分の担当業務に対する責任感が芽生え、業務フローの見直し、作業効率の改善、さらには業務間連携をゼロから考えるなど、営農のモチベーションを向上させることにつながる。ここで苦労して作り上げたマニュアルを、スマート農業関連ソリューションで運用することが最初のゴールとなる。

特にイオンでは「イオン持続可能な調達原則」として、プライベートブランドは、GFSI(Global Food Safety Initiative)ベースの適正農業規範(GAP)管理の100%実施を目指すとしている。こうなると農業生産者も「自分は輸出もオリンピックも関係ないのでGAPなんて取得する必要はない」と高を括っていられなくなるのである。

したがって、オリンピック開催に関わらず、次世代農業人(スマートファーマー)には単なるレッテルとしてではなく、自主的・積極的にGAP取得に取り組んでいかなければならない。小規模で認証取得が困難と判断した場合は、農協として取得するという選択もある。

メディアなどの影響もあり、農協の存在が日本の農業を悪化させて来た張本人として扱われることが多い。

しかし、筆者が日本全国の事例調査をさせていただいた際の感覚として、農協のイメージは組合ごとに大きく違っている。上記「GAP取得」や「GI(地理的表示保護制度)取得」にはじまり、「スマート農業」に関する各種取り組み、農業イノベーションを起こそうと全力疾走している農協職員の方々にインタビューをさせていただいているが、「農協ならどこも同じ」とイメージされていることが非常にもったいないと感じている。

確かに、昔ながらの体質のままの組織や人も存在しているとは思うが、こと「スマート農業」を活用してどうにか現状を打開しようと試行錯誤している農協においてはこれらはまったく当てはまらず、旧態依然の農協と彼らが一緒にされるのは非常に残念である。

特に九州の農協は、農業王国である九州での生き残りをかけて近隣農協同士が切磋琢磨していると、現場を見て感じた。現に2019年から農林水産省が進めている「スマート農業実証プロジェクト」にも多くの農協がエントリーして採択を受け、現在必死に試行錯誤されている状況だ。

「スマート農業」案件として、筆者のところにイノベーション提案として農協を外した(直取引など)提案書を持参されて意見を求められることが多いが、既得権益である彼らを外して作られたモデルは何らかの軋轢が発生し、長続きさせるのが難しくなるという事例を目にする。

農協を悪と決めつけるのではなく、彼らにもメリットの出るようなイノベーションモデルを作り、プロジェクトメンバーとして主体的に入ってもらい、各種助言や支援を受けて実現していく方が、成功モデルとするには明らかな近道であると筆者は考えている。

「スマート農業」を農業生産者が取り組もうとした時、まずその組織としての生産方法や業務フローなどを明らかにする必要が出てくる。

この要件は、今回話題であるGAP取得する為に必要な要件でもある。また「スマート農業」を導入した農業生産者が将来、自身の農作物の輸出などを意識し、GAPを取得を目指すにあたり、生産履歴データなどが既に生産管理アプリなどに蓄積されていることが、認定取得時の審査時に容易に対応を可能とし、認証取得への近道につながる。

宮崎県の有限会社新福青果をはじめ、「スマート農業」に取り組まれていることで有名な農業生産者は、筆者の知る限り、多くがGAP取得済みもしくはGAP取得を目指されている。

このように「スマート農業」をツールとしたGAP取得件数は今後も増えて行くと筆者は見込んでいる。

GAP拡大のきっかけは東京五輪

政府が懸命にGAP認証取得を農林水産業者に促しているのは、2021年に延期されることが決まった東京オリンピックが理由だ。海外の選手や各種サポートスタッフに提供する農業生産物の条件として、GAP認証取得農場からの出荷品であることが、過去の開催国の状況からIOCによって要求されているからだ。

引用:2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達に関する取組方針- 農林水産省[PDF]

引用:2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材調達に関する取組方針- 農林水産省[PDF] 引用:GAP(農業生産工程管理)をめぐる情勢 - 農林水産省[PDF]

引用:GAP(農業生産工程管理)をめぐる情勢 - 農林水産省[PDF]しかしながら、2018年時点においてグローバルGAPやAGIA GAP (旧JGAP Advance)といったオリンピックの規格相当の認証を得ることができているのは、国内の農業生産者の中において、たった2%程度であると言われていた。

この状況下において、当時「日本一のGAP取得県を目指す」と宣言したのが、福島県の内堀雅雄知事である。東日本大震災によって発生した原発事故を原因とする風評被害を払拭したいという思いからであることは十分に推測され、現在は「ふくしま。GAPチャレンジ」というキャッチフレーズの元に、放射性物質対策を含めた福島県ならではの「福島県GAP」(FGAP)を制定&認証するなど積極的に推進されている。

筆者がグローバルGAPの取得について農業生産者にインタビューを行うと、「オリンピックのような一過性のイベントのために、高額の費用をかけて認証を取るという選択はできない」と言われてしまうことが多いのが実情である。

しかしながら、オリンピック開催や企業の輸出戦略に関係なく、GAPの取得は、筆者が提唱する次世代農業人(スマートファーマー)には必須なことであるとお伝えしている。

「GAP」の本質とは何か

GAPを簡単にイメージしていただくには、IT業界における国際標準化機構が策定した国際規格「ISO」(International Organization for Standardization)の農業版だと理解いただければよい。確かに、農業生産者はGAP認証を取得するために相当な努力をして、さまざまな体裁を整えていかなければならないが、認証取得に向けた準備を進めていくことで、昔ながらの5Sと言われる「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」が農業生産者個々の意識に植え付けられるとともに、継続することで習慣になる。

他業種のように、その組織としての従業員の個々の役割や業務フローといったことを、きめ細やかに決めていく必要が出てくる。それにより、自分たちの農業生産におけるマニュアルの明文化が求められ、従業員や関係者皆でそれらを見直すきっかけになるのである。

また、従業員個々に自分の担当業務に対する責任感が芽生え、業務フローの見直し、作業効率の改善、さらには業務間連携をゼロから考えるなど、営農のモチベーションを向上させることにつながる。ここで苦労して作り上げたマニュアルを、スマート農業関連ソリューションで運用することが最初のゴールとなる。

新たな付加価値としての「GAP」

さて、イオンやセブン&アイなどの流通企業もこぞってGAPの取得を謳っている。これは特別栽培や有機栽培の次の付加価値ターゲットとして、GAPに目を付けているという理由からだと想定される。特にイオンでは「イオン持続可能な調達原則」として、プライベートブランドは、GFSI(Global Food Safety Initiative)ベースの適正農業規範(GAP)管理の100%実施を目指すとしている。こうなると農業生産者も「自分は輸出もオリンピックも関係ないのでGAPなんて取得する必要はない」と高を括っていられなくなるのである。

したがって、オリンピック開催に関わらず、次世代農業人(スマートファーマー)には単なるレッテルとしてではなく、自主的・積極的にGAP取得に取り組んでいかなければならない。小規模で認証取得が困難と判断した場合は、農協として取得するという選択もある。

「農協は悪の権化」は誤解 今後はスマート農業の拠点となる

メディアなどの影響もあり、農協の存在が日本の農業を悪化させて来た張本人として扱われることが多い。

しかし、筆者が日本全国の事例調査をさせていただいた際の感覚として、農協のイメージは組合ごとに大きく違っている。上記「GAP取得」や「GI(地理的表示保護制度)取得」にはじまり、「スマート農業」に関する各種取り組み、農業イノベーションを起こそうと全力疾走している農協職員の方々にインタビューをさせていただいているが、「農協ならどこも同じ」とイメージされていることが非常にもったいないと感じている。

確かに、昔ながらの体質のままの組織や人も存在しているとは思うが、こと「スマート農業」を活用してどうにか現状を打開しようと試行錯誤している農協においてはこれらはまったく当てはまらず、旧態依然の農協と彼らが一緒にされるのは非常に残念である。

特に九州の農協は、農業王国である九州での生き残りをかけて近隣農協同士が切磋琢磨していると、現場を見て感じた。現に2019年から農林水産省が進めている「スマート農業実証プロジェクト」にも多くの農協がエントリーして採択を受け、現在必死に試行錯誤されている状況だ。

「スマート農業」案件として、筆者のところにイノベーション提案として農協を外した(直取引など)提案書を持参されて意見を求められることが多いが、既得権益である彼らを外して作られたモデルは何らかの軋轢が発生し、長続きさせるのが難しくなるという事例を目にする。

農協を悪と決めつけるのではなく、彼らにもメリットの出るようなイノベーションモデルを作り、プロジェクトメンバーとして主体的に入ってもらい、各種助言や支援を受けて実現していく方が、成功モデルとするには明らかな近道であると筆者は考えている。

【コラム】渡邊智之のスマート農業/農業DXコラム

- スマート農業実現には「経営理念・事業ビジョン」が不可欠【渡邊智之のスマート農業コラム 第20回】

- 大規模化する農業へのロボット活用が不可欠に【渡邊智之のスマート農業コラム 第19回】

- 「知的財産」が農業生産者の新たな収益源に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第18回】

- 「地方創生」施策で発展したスマート農業【渡邊智之のスマート農業コラム 第17回】

- 日本の農業は規模の経済が働きにくい?【渡邊智之のスマート農業コラム 第16回】

- GAP認証取得拡大にも「スマート農業」は貢献する【渡邊智之のスマート農業コラム 第15回】

- ウィズ/ポストコロナ時代は、スマート農業も普及する!【渡邊智之のスマート農業コラム 第14回】

- 「ジャパンブランド」をさらなる高みに!【渡邊智之のスマート農業コラム 第13回】

- スマート農業が食品ロス削減や貧困層救済にも貢献!【渡邊智之のスマート農業コラム 第12回】

- 匠の農家の五感をデータ化して事業承継に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第11回】

- スマート農業で病気にならない健康な体に!【渡邊智之のスマート農業コラム 第10回】

- スマート農業には「よそ者、若者、馬鹿者」の参画が必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第9回】

- スマート農業が作物の付加価値向上につながる?【渡邊智之のスマート農業コラム 第8回】

- 自然災害にもスマート農業は有効か?【渡邊智之のスマート農業コラム 第7回】

- スマート農業で日本の農業の匠の技術を輸出【渡邊智之のスマート農業コラム 第6回】

- 異業種からの農業参入にもスマート農業は必須【渡邊智之のスマート農業コラム 第5回】

- 次世代の農業生産者「スマートファーマー」の人物像とは【渡邊智之のスマート農業コラム 第4回】

- 「スマート農業」の実現が新規就農者を増やす!【渡邊智之のスマート農業コラム 第3回】

- 日本人の農法を「農業法人ブランド」に【渡邊智之のスマート農業コラム 第2回】

- 令和元年の「スマート農業」の実情【スマート農業コンサルタント・渡邊智之のスマート農業コラム 第1回】

SHARE