米の反収激減の突破口に……兼業農家が導入できそうな「環境モニタリングシステム」を調べてみた【藤本一志の就農コラム 第26回】

こんにちは。岡山県真庭市の兼業農家、藤本一志です。

今年も稲刈りが終わりました。現在ヒノヒカリの籾摺りを終えたところですが、反収がここ数年では最悪です。正直、とてもショックでした。今後農業を続けていくためには、ここで何か対策を講じる必要があります。

そこで今回は、今年のような厳しい状況を解決する方法として、生育環境を正確に把握できる稲作用の「環境モニタリングシステム」について調べてみました。突破口の1つになればいいのですが……。

今年は10月上旬の高温で稲の成熟が一気に進んだため、稲刈りは例年より1週間早く始まりました。ヒノヒカリの収穫量は昨年より10俵も少ない43.5俵。反収にすると7.5俵です。私が農業に関わり始めてからは最低でした。

原因として考えられることはいくつかありますが、主なものは「夏場の低温と日照不足」でしょう。

しかし、「これが大きな要因だ」という自信は持てません。理由は“根拠となる数字”がないから。そこで、試しに岡山地方気象台のデータをチェックしてみました。すると、今年は以下のような気候変化があったことがわかりました。

気温の変化は予想していましたが、日照時間が100時間以上も減少しているとは……。

このような不安定な気候は今後も続くでしょう。環境がどんどん変化していくということは、今までのように“何となく”農業を続けるだけでは成果に結びつかないということでもあります。

まずは、稲が育つ環境を把握しよう。そう思い、今回「環境モニタリングシステム」を調べてみました。

現在の理想の環境モニタリングシステムは、気温や日照時間といったデータを蓄積できるというもの。土壌成分も測れるといいですが、現在の状況では土壌成分がわかっても対処する余裕がないと思うので、優先度は低めです。

田んぼは全部で7カ所ありますが、それほど距離も離れていないので、導入は1台で十分でしょう。

と、あれこれ条件を踏まえて調べてみると、以下の3製品が候補に挙がりました。

1つずつ、詳しく見てみようと思います。

引用:NPSystem(https://www.npsystem.co.jp/products/new/)

引用:NPSystem(https://www.npsystem.co.jp/products/new/)

「web-Watcher」は、稲作にも畑作にも対応している環境モニタリングシステムです。

圃場に設置したセンサー「i-Node」で環境データを集積し、中継器「i-Gateway」を経由してクラウドサーバーにデータを蓄積します。主な機能は以下の通りです。

これらに加え、データに異常があると警告メールを送信し、被害を未然に防ぐ仕組みもあります。私が必要だと思う機能はすべてそろっていますが、「センサー→中継器→クラウド」とデータを集積する流れを見ると、圃場をたくさん持つ大規模農家さん向けの製品といえそうです。

引用:e-kakashiホームページ(https://www.e-kakashi.com/service/sensor-network)

引用:e-kakashiホームページ(https://www.e-kakashi.com/service/sensor-network)

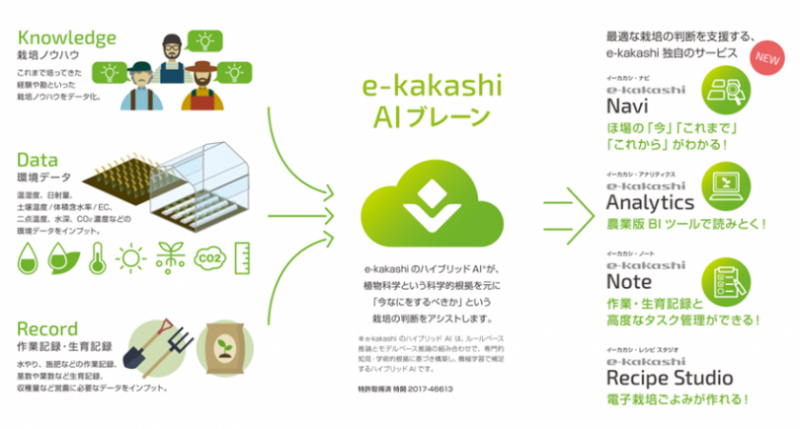

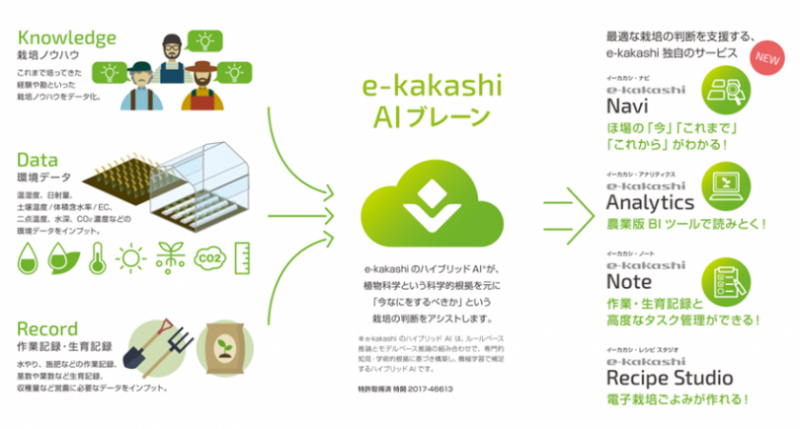

「e-kakashi」の特徴は、データを元にAIが栽培をサポートしてくれるというもの。今やるべき作業や収穫予測ができるのが魅力的ですね。

e-kakashiは、独自サービスと連携することで、以下のことが可能となります。

本体価格は約10万円。機能面では問題ありませんが、私のような兼業農家が導入するのは、予算面ではあまり現実的とはいえません。

引用:vegetaliaホームページ(https://field-server.jp/paddywatch/index.html)

引用:vegetaliaホームページ(https://field-server.jp/paddywatch/index.html)

「Paddy Watch」は、水位・水温の計測が基本で、オプションで気温・湿度・照度を計れる水田センサーです。

こちらの製品の特徴は、購入ではなく“レンタル制”であるということ。もし、環境モニタリングシステムを導入したとしても、主に使用するのは農繁期の6月中旬~10月中旬の約4カ月のみ。

このような季節性のある器具はいざ使おうというとき、錆びていたりうまく動かなかったりということが多々起こります。レンタルなら、そういった問題は解決できそうですよね。

レンタル料金は1台あたり月5900円。「お試しで使ってみる」という感覚で利用できそうなのがいいと思います。

3つの環境モニタリングシステムを調べてみて、以下のような感想を持ちました。

まずは環境モニタリングシステムがどんなものか、どの程度私が使いこなせるのかを把握するために、「Paddy Watch PW-2300」のレンタルから始めてみたいと思いました。しかし、残念ながらウェブサイトには「新規申し込み一時停止中」という文字が……。すぐに導入するわけではないので、少し様子を見ていきたいと思います。

また、調べる中で「来年からは作業日誌を書こう」とも思いました。正直、毎年当たり前の作業を繰り返しているため、“記録をつけることの重要さ”を軽く見ていました。

作業日誌を「書く」ことで、生育状況や環境も頭にしっかりと入るでしょうし、環境のデータを蓄積しつつ、今後の環境変化にも対応できる解決策を見つけていきたいです。

さて、約1年半にわたってお届けしてきた私のコラムも次回でいったん最終回とさせていただこうと思います。

2020年、2021年と2シーズン、兼業農家として稲作に取り組んで感じた厳しさや課題、そして今後の展開についてお伝えします!

web-Watcher 新規事業 - 製品案内 - 株式会社 NPシステム開発

https://www.npsystem.co.jp/products/new/

e-kakashi

https://www.e-kakashi.com/

PaddyWatch | ベジタリア株式会社 vegetalia, inc.

https://www.vegetalia.co.jp/our-solution/iot/paddywatch/

今年も稲刈りが終わりました。現在ヒノヒカリの籾摺りを終えたところですが、反収がここ数年では最悪です。正直、とてもショックでした。今後農業を続けていくためには、ここで何か対策を講じる必要があります。

そこで今回は、今年のような厳しい状況を解決する方法として、生育環境を正確に把握できる稲作用の「環境モニタリングシステム」について調べてみました。突破口の1つになればいいのですが……。

昨年より10反減。驚くほど少なかった収穫量

今年は10月上旬の高温で稲の成熟が一気に進んだため、稲刈りは例年より1週間早く始まりました。ヒノヒカリの収穫量は昨年より10俵も少ない43.5俵。反収にすると7.5俵です。私が農業に関わり始めてからは最低でした。

原因として考えられることはいくつかありますが、主なものは「夏場の低温と日照不足」でしょう。

しかし、「これが大きな要因だ」という自信は持てません。理由は“根拠となる数字”がないから。そこで、試しに岡山地方気象台のデータをチェックしてみました。すると、今年は以下のような気候変化があったことがわかりました。

- 8月の平均気温は、2020年から2.5℃低下(29.9℃→27.4℃:平年は28.1℃)

- 8〜9月の日照時間は、2020年から140時間減少(平年より85時間少ない)

気温の変化は予想していましたが、日照時間が100時間以上も減少しているとは……。

このような不安定な気候は今後も続くでしょう。環境がどんどん変化していくということは、今までのように“何となく”農業を続けるだけでは成果に結びつかないということでもあります。

まずは、稲が育つ環境を把握しよう。そう思い、今回「環境モニタリングシステム」を調べてみました。

環境データを蓄積できるシステムを調べてみた

現在の理想の環境モニタリングシステムは、気温や日照時間といったデータを蓄積できるというもの。土壌成分も測れるといいですが、現在の状況では土壌成分がわかっても対処する余裕がないと思うので、優先度は低めです。

田んぼは全部で7カ所ありますが、それほど距離も離れていないので、導入は1台で十分でしょう。

と、あれこれ条件を踏まえて調べてみると、以下の3製品が候補に挙がりました。

- web-Watcher(株式会社NPシステム開発)

- e-kakashi(ソフトバンク株式会社)

- Paddy Watch(ベジタリア株式会社)

1つずつ、詳しく見てみようと思います。

1. web-Watcher

引用:NPSystem(https://www.npsystem.co.jp/products/new/)

引用:NPSystem(https://www.npsystem.co.jp/products/new/)「web-Watcher」は、稲作にも畑作にも対応している環境モニタリングシステムです。

圃場に設置したセンサー「i-Node」で環境データを集積し、中継器「i-Gateway」を経由してクラウドサーバーにデータを蓄積します。主な機能は以下の通りです。

- データ入力による作業日誌の作成

- 環境モニタリング(大気温度、湿度、土壌水分・EC、 日射量、雨量など)

- データ分析

- 遠隔潅水操作(オプション)

これらに加え、データに異常があると警告メールを送信し、被害を未然に防ぐ仕組みもあります。私が必要だと思う機能はすべてそろっていますが、「センサー→中継器→クラウド」とデータを集積する流れを見ると、圃場をたくさん持つ大規模農家さん向けの製品といえそうです。

2. e-kakashi

引用:e-kakashiホームページ(https://www.e-kakashi.com/service/sensor-network)

引用:e-kakashiホームページ(https://www.e-kakashi.com/service/sensor-network)「e-kakashi」の特徴は、データを元にAIが栽培をサポートしてくれるというもの。今やるべき作業や収穫予測ができるのが魅力的ですね。

e-kakashiは、独自サービスと連携することで、以下のことが可能となります。

- 複数人で環境データを閲覧できる(無料)

- データ分析(月額1万円)

- 作業日誌の作成(無料)

- 栽培ごよみの作成(無料)

本体価格は約10万円。機能面では問題ありませんが、私のような兼業農家が導入するのは、予算面ではあまり現実的とはいえません。

3. Paddy Watch PW-2300

引用:vegetaliaホームページ(https://field-server.jp/paddywatch/index.html)

引用:vegetaliaホームページ(https://field-server.jp/paddywatch/index.html)「Paddy Watch」は、水位・水温の計測が基本で、オプションで気温・湿度・照度を計れる水田センサーです。

こちらの製品の特徴は、購入ではなく“レンタル制”であるということ。もし、環境モニタリングシステムを導入したとしても、主に使用するのは農繁期の6月中旬~10月中旬の約4カ月のみ。

このような季節性のある器具はいざ使おうというとき、錆びていたりうまく動かなかったりということが多々起こります。レンタルなら、そういった問題は解決できそうですよね。

レンタル料金は1台あたり月5900円。「お試しで使ってみる」という感覚で利用できそうなのがいいと思います。

現状は「Paddy Watch PW-2300」のレンタル制度が魅力

3つの環境モニタリングシステムを調べてみて、以下のような感想を持ちました。

- web-Watcher:機能は魅力的だが、たくさんあって逆に持て余しそう

- e-kakashi:価格が高いので、兼業農家にはハードルが高い

- Paddy Watch PW-2300:レンタル制度が魅力

まずは環境モニタリングシステムがどんなものか、どの程度私が使いこなせるのかを把握するために、「Paddy Watch PW-2300」のレンタルから始めてみたいと思いました。しかし、残念ながらウェブサイトには「新規申し込み一時停止中」という文字が……。すぐに導入するわけではないので、少し様子を見ていきたいと思います。

また、調べる中で「来年からは作業日誌を書こう」とも思いました。正直、毎年当たり前の作業を繰り返しているため、“記録をつけることの重要さ”を軽く見ていました。

作業日誌を「書く」ことで、生育状況や環境も頭にしっかりと入るでしょうし、環境のデータを蓄積しつつ、今後の環境変化にも対応できる解決策を見つけていきたいです。

さて、約1年半にわたってお届けしてきた私のコラムも次回でいったん最終回とさせていただこうと思います。

2020年、2021年と2シーズン、兼業農家として稲作に取り組んで感じた厳しさや課題、そして今後の展開についてお伝えします!

web-Watcher 新規事業 - 製品案内 - 株式会社 NPシステム開発

https://www.npsystem.co.jp/products/new/

e-kakashi

https://www.e-kakashi.com/

PaddyWatch | ベジタリア株式会社 vegetalia, inc.

https://www.vegetalia.co.jp/our-solution/iot/paddywatch/

【農家コラム】地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム

- 兼業農家就農から3年間で感じた、農業の難しさと楽しさ【藤本一志の就農コラム 第27回】

- 米の反収激減の突破口に……兼業農家が導入できそうな「環境モニタリングシステム」を調べてみた【藤本一志の就農コラム 第26回】

- 兼業農家でも使える水管理システムがないか、調べたり聞いたりしてみた【藤本一志の就農コラム 第25回】

- 最新の「側条施肥田植機」のいいところ・気になったところ【藤本一志の就農コラム 第24回】

- 最新の「側条施肥田植機」のコストパフォーマンスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第23回】

- 移住支援員が紹介する、地方移住を成功させるための3つのポイント【藤本一志の就農コラム 第22回】

- 農家にとって理想の通信販売サービスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第20回】

- 「BASE」で通販サイトを立ち上げました! 【藤本一志の就農コラム 第19回】

- 麦を作りたいから調べてみた・その2【藤本一志の就農コラム 第18回】

- 麦を作りたいから調べてみた・その1【藤本一志の就農コラム 第17回】

- 2020年の振り返りと2021年にやりたいこと【藤本一志の就農コラム 第16回】

- お米の販売を通して芽生えた「できることからやろう」という思い【藤本一志の就農コラム 第15回】

- 消費者、生産者、それぞれが感じる新米の“調味料”【藤本一志の就農コラム 第14回】

- 収穫の秋と新たな課題【藤本一志の就農コラム 第13回】

- 農薬の使用も、結局はバランスが大切【藤本一志の就農コラム 第12回】

- ドローン実演会への参加と新たな決意【藤本一志の就農コラム 第11回】

- 兼業農家にはどんなスマート農業機器が必要か【藤本一志の就農コラム 第10回】

- 防除作業を通して考えた農薬の是非~私が農薬を受け入れられるようになるまで~【藤本一志の就農コラム 第9回】

- 人とのつながりで開く就農への道 ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第8回】

- とある20代の若者が就農に至るまで ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第7回】

- 「遺伝的多様性」に学ぶ、日本の農業の多様性【藤本一志の就農コラム 第6回】

- 都会と田舎での「二拠点生活」の実態【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第5回】

- 家族総出の苗床づくりで感じる農業の魅力【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第4回】

- 農業が地域に果たす役割【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第3回】

- 転職、移住に至った理由と目指す農業像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第2回】

- 26歳の新規就農農家が目指す農家像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第1回】

SHARE