兼業農家就農から3年間で感じた、農業の難しさと楽しさ【藤本一志の就農コラム 第27回】

こんにちは。岡山県真庭市の兼業農家、藤本一志です。

約2年続いた私のコラムも、今回で最終回。

今回は、昨年から使い始めた通販サービス「BASE」の感想を述べつつ、兼業農家として農業に関わる中で感じたことをまとめます。

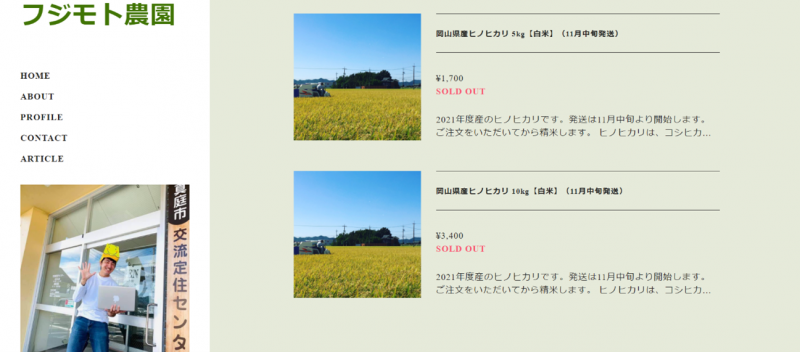

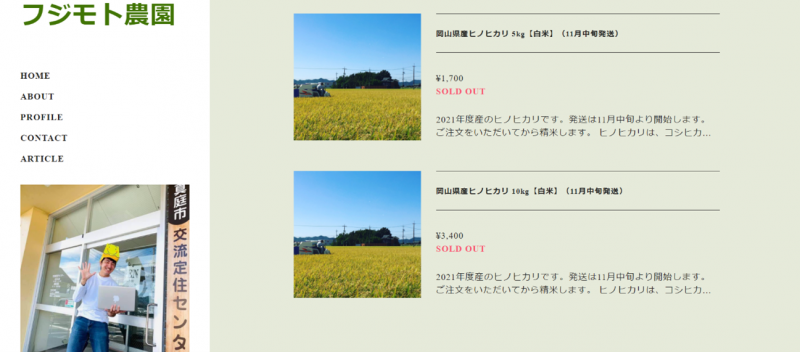

BASEの販売ページ

BASEの販売ページ

2021年10月から、BASEを使って販売管理を始めました。

BASEについては第19回で記したように、勉強会に参加してノウハウを習得していました。いざ使ってみると、今までより販売管理にかける労力が削減されて、気持ちが楽になりました。

BASE導入以前の注文の流れは以下の通りです。

この方法だと、注文を受けるたびに私がメモ帳に書き込む手間が生まれてしまいます。また、「メモ帳に書いてある」という安心感から、Excelへの転記を忘れてしまうというリスクもありました。しかし、BASEでは1~3の作業をすべて自動でまかなってくれるため、そういった心配がありません。

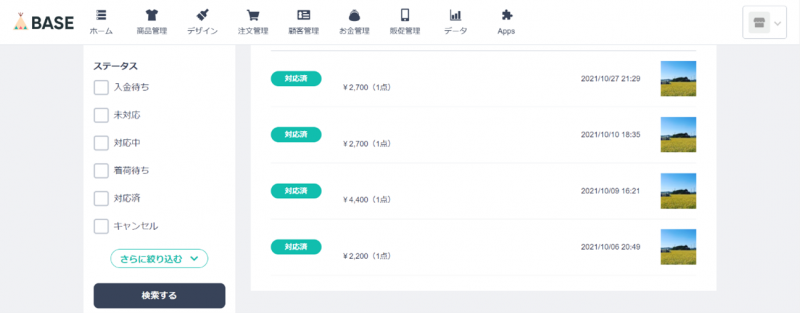

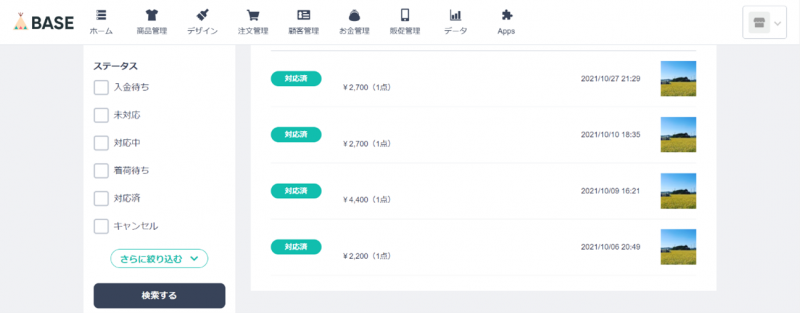

まず、注文が入るとその注文が登録され、メールで知らせてくれます。注文は管理画面で確認でき、「未対応」「対応済」といった対応状況もわかるようになっています。

ある程度注文が入ったタイミングで発送作業を行い、対応状況を「対応済」に変更すれば完了です。頭ではわかっていましたが、実際に使ってみると想像以上に便利でした。

「お米を買いたいんだけど」と言われたら、「こちらからお願いします」とBASEのリンクを送るだけでOK。注文はすべてBASEに記録されるので、私は発送作業をするのみです。

中には「Facebookを見て、BASEでお米を売っていることを知ったから」と買ってくださった方もいました。知らない間に注文が入ったのを見ると、とてもうれしかったです。

BASEの注文管理画面。シンプルな作りで使いやすい。

BASEの注文管理画面。シンプルな作りで使いやすい。

また、サービス利用料が月額制ではなく、注文に対して手数料が発生する仕組みも、私のような小規模農家にはうれしい仕組みでした。とても使いやすいサービスだったので、今後もしっかりと活用したいと思います。

さて、ここからは2年分のコラムの総括をしたいと思います。

社会人になって3年間、仕事をしつつ農業をする生活スタイルを続けてきました。その中で感じたよかったこと、難しいと感じたことは3つです。

1つ目は、「データをとることの重要性」です。

ここ数年、毎年のように異常気象が発生し、不作に悩まされてきましたが、私は「今年は日照時間が短かったから不作になったの“だろう”」と、ただ“推測“するだけで終わっていました。しっかりとデータをとっていたわけではないので、自信を持って「これが一番大きな要因だから、来年はこうしてみよう」と言えなかったのです。

実際、「兼業で毎日農業するわけではないから、データはとらなくていいだろう」という、慢心がありました。これでは、同じことを繰り返すだけです。

この反省を踏まえて、来シーズンからは日誌をつけて、データを残すことを始めたいと思います。作業をした日だけでも日誌を残せば、何か新しいことが見えてくるのではないでしょうか。

最も難しいと感じたのが、「継承」について。

うちは家族経営で、農業は祖父の“生きがい”であり、「今まで通りやりたい」という祖父の強い思いがあります。一方私は、販売面を中心に変えていきたいという気持ちがあります。

「こんなふうに変えていきたい! 」という気持ちと、祖父の生きがいを奪うのではないかと「邪魔はできない」という気持ちで葛藤していました。

そのため、まずは小さい規模で試す、または調べるだけで終わってしまったということが多くありました。栽培技術は教えてもらいましたが、体系立ったものがないため、どうしても感覚的になってしまいます。

一方で、任される作業が年々増えてきたのはうれしいことです。自分の中にノウハウも蓄積され始めたので、データ管理も含め、少しずつ体系化したいと思います。

農業をやっていてよかったと心から思える瞬間は、やはり食べてくれた人から「おいしかった」のひとことをいただいたときです。「来年はもっとおいしい米を作るぞ!」と、モチベーションが上がります。

今までは全量JA出荷だったため、消費者の反応を直接受け取ることはできませんでした。だからこそ、小規模でも消費者と距離が近い直販を始めてよかったと思います。

今後農業を続けていくためには、次世代につなげるための仕組み作りと、経営的視点が大切になると思います。

これは大規模農家も、小規模農家も同じでしょう。今までは、“ただ作るだけ”でも問題ありませんでした。しかし、それでは経営的にどんどん厳しくなっていくでしょうし、農業をやりたい! と思う人も減ると思います。

例えば、我が家のような家族経営の農家。「跡を継いでくれ」と言われながらも、自分の意見は取り入れられず、ただの“労働力”として扱われるのでは、つらいと感じる人もいるでしょう。

ほかにやりたいこと・やるべきことがあると感じれば、農業よりそちらを優先してしまいます。その結果、農業を辞める、またはやりたくても離れてしまうという人が増えてしまうのではないでしょうか。

今までの農業には、「次につなぐ」という視点が欠けていました。最近では大規模農家を中心に世代継承の動きは進んでいますが、うちのような小規模農家はまだまだだと感じます。

これからの農業で大切にしなくてはいけないのは、「次の世代への継承を考える」ということ。ある程度キャリアと年齢を重ねたら、次の世代にどのように伝えていくかを考えてほしいですし、私も考えていかなくてはと思います。

楽しいことや難しいこと、さまざまな思いを抱えていますが、私は今後も農業を続けます。

理由はシンプルで、「農業が、中でも稲作が好きだから」。

今後は自分のブログやInstagramでさまざま発信していきたいと思います。兼業農家なので農業以外の話題も発信しますが、そこは温かく見守っていただけますと幸いです。

最後になりましたが、これまで読んでくださった読者のみなさまに、心から御礼申し上げます。今まで本当にありがとうございました!

真庭の複業家フジモトのブログ - 好きな町で好きなことして生きていく

https://maniwa-ijublog.com/

藤本一志のInstagram

https://www.instagram.com/kazushi_fujimoto/

約2年続いた私のコラムも、今回で最終回。

今回は、昨年から使い始めた通販サービス「BASE」の感想を述べつつ、兼業農家として農業に関わる中で感じたことをまとめます。

BASEで販売管理が楽になった

BASEの販売ページ

BASEの販売ページ2021年10月から、BASEを使って販売管理を始めました。

BASEについては第19回で記したように、勉強会に参加してノウハウを習得していました。いざ使ってみると、今までより販売管理にかける労力が削減されて、気持ちが楽になりました。

BASE導入以前の注文の流れは以下の通りです。

- 口頭やDMで注文を受ける

- スマホのメモ帳に書き留める

- 帰宅後にExcelに打ち込む

- 発送

この方法だと、注文を受けるたびに私がメモ帳に書き込む手間が生まれてしまいます。また、「メモ帳に書いてある」という安心感から、Excelへの転記を忘れてしまうというリスクもありました。しかし、BASEでは1~3の作業をすべて自動でまかなってくれるため、そういった心配がありません。

まず、注文が入るとその注文が登録され、メールで知らせてくれます。注文は管理画面で確認でき、「未対応」「対応済」といった対応状況もわかるようになっています。

ある程度注文が入ったタイミングで発送作業を行い、対応状況を「対応済」に変更すれば完了です。頭ではわかっていましたが、実際に使ってみると想像以上に便利でした。

「お米を買いたいんだけど」と言われたら、「こちらからお願いします」とBASEのリンクを送るだけでOK。注文はすべてBASEに記録されるので、私は発送作業をするのみです。

中には「Facebookを見て、BASEでお米を売っていることを知ったから」と買ってくださった方もいました。知らない間に注文が入ったのを見ると、とてもうれしかったです。

BASEの注文管理画面。シンプルな作りで使いやすい。

BASEの注文管理画面。シンプルな作りで使いやすい。また、サービス利用料が月額制ではなく、注文に対して手数料が発生する仕組みも、私のような小規模農家にはうれしい仕組みでした。とても使いやすいサービスだったので、今後もしっかりと活用したいと思います。

3年間農業に関わって感じたこと

さて、ここからは2年分のコラムの総括をしたいと思います。

社会人になって3年間、仕事をしつつ農業をする生活スタイルを続けてきました。その中で感じたよかったこと、難しいと感じたことは3つです。

1. データをとることは大切

1つ目は、「データをとることの重要性」です。

ここ数年、毎年のように異常気象が発生し、不作に悩まされてきましたが、私は「今年は日照時間が短かったから不作になったの“だろう”」と、ただ“推測“するだけで終わっていました。しっかりとデータをとっていたわけではないので、自信を持って「これが一番大きな要因だから、来年はこうしてみよう」と言えなかったのです。

実際、「兼業で毎日農業するわけではないから、データはとらなくていいだろう」という、慢心がありました。これでは、同じことを繰り返すだけです。

この反省を踏まえて、来シーズンからは日誌をつけて、データを残すことを始めたいと思います。作業をした日だけでも日誌を残せば、何か新しいことが見えてくるのではないでしょうか。

2. 家族経営における変化と継承の難しさ

最も難しいと感じたのが、「継承」について。

うちは家族経営で、農業は祖父の“生きがい”であり、「今まで通りやりたい」という祖父の強い思いがあります。一方私は、販売面を中心に変えていきたいという気持ちがあります。

「こんなふうに変えていきたい! 」という気持ちと、祖父の生きがいを奪うのではないかと「邪魔はできない」という気持ちで葛藤していました。

そのため、まずは小さい規模で試す、または調べるだけで終わってしまったということが多くありました。栽培技術は教えてもらいましたが、体系立ったものがないため、どうしても感覚的になってしまいます。

一方で、任される作業が年々増えてきたのはうれしいことです。自分の中にノウハウも蓄積され始めたので、データ管理も含め、少しずつ体系化したいと思います。

3. 「おいしかった」のひとことがとてもうれしい

農業をやっていてよかったと心から思える瞬間は、やはり食べてくれた人から「おいしかった」のひとことをいただいたときです。「来年はもっとおいしい米を作るぞ!」と、モチベーションが上がります。

今までは全量JA出荷だったため、消費者の反応を直接受け取ることはできませんでした。だからこそ、小規模でも消費者と距離が近い直販を始めてよかったと思います。

自己満足ではなく次につなげる農業経営を

今後農業を続けていくためには、次世代につなげるための仕組み作りと、経営的視点が大切になると思います。

これは大規模農家も、小規模農家も同じでしょう。今までは、“ただ作るだけ”でも問題ありませんでした。しかし、それでは経営的にどんどん厳しくなっていくでしょうし、農業をやりたい! と思う人も減ると思います。

例えば、我が家のような家族経営の農家。「跡を継いでくれ」と言われながらも、自分の意見は取り入れられず、ただの“労働力”として扱われるのでは、つらいと感じる人もいるでしょう。

ほかにやりたいこと・やるべきことがあると感じれば、農業よりそちらを優先してしまいます。その結果、農業を辞める、またはやりたくても離れてしまうという人が増えてしまうのではないでしょうか。

今までの農業には、「次につなぐ」という視点が欠けていました。最近では大規模農家を中心に世代継承の動きは進んでいますが、うちのような小規模農家はまだまだだと感じます。

これからの農業で大切にしなくてはいけないのは、「次の世代への継承を考える」ということ。ある程度キャリアと年齢を重ねたら、次の世代にどのように伝えていくかを考えてほしいですし、私も考えていかなくてはと思います。

これからも農業は続けます

楽しいことや難しいこと、さまざまな思いを抱えていますが、私は今後も農業を続けます。

理由はシンプルで、「農業が、中でも稲作が好きだから」。

今後は自分のブログやInstagramでさまざま発信していきたいと思います。兼業農家なので農業以外の話題も発信しますが、そこは温かく見守っていただけますと幸いです。

最後になりましたが、これまで読んでくださった読者のみなさまに、心から御礼申し上げます。今まで本当にありがとうございました!

真庭の複業家フジモトのブログ - 好きな町で好きなことして生きていく

https://maniwa-ijublog.com/

藤本一志のInstagram

https://www.instagram.com/kazushi_fujimoto/

【農家コラム】地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム

- 兼業農家就農から3年間で感じた、農業の難しさと楽しさ【藤本一志の就農コラム 第27回】

- 米の反収激減の突破口に……兼業農家が導入できそうな「環境モニタリングシステム」を調べてみた【藤本一志の就農コラム 第26回】

- 兼業農家でも使える水管理システムがないか、調べたり聞いたりしてみた【藤本一志の就農コラム 第25回】

- 最新の「側条施肥田植機」のいいところ・気になったところ【藤本一志の就農コラム 第24回】

- 最新の「側条施肥田植機」のコストパフォーマンスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第23回】

- 移住支援員が紹介する、地方移住を成功させるための3つのポイント【藤本一志の就農コラム 第22回】

- 農家にとって理想の通信販売サービスを考えてみた【藤本一志の就農コラム 第20回】

- 「BASE」で通販サイトを立ち上げました! 【藤本一志の就農コラム 第19回】

- 麦を作りたいから調べてみた・その2【藤本一志の就農コラム 第18回】

- 麦を作りたいから調べてみた・その1【藤本一志の就農コラム 第17回】

- 2020年の振り返りと2021年にやりたいこと【藤本一志の就農コラム 第16回】

- お米の販売を通して芽生えた「できることからやろう」という思い【藤本一志の就農コラム 第15回】

- 消費者、生産者、それぞれが感じる新米の“調味料”【藤本一志の就農コラム 第14回】

- 収穫の秋と新たな課題【藤本一志の就農コラム 第13回】

- 農薬の使用も、結局はバランスが大切【藤本一志の就農コラム 第12回】

- ドローン実演会への参加と新たな決意【藤本一志の就農コラム 第11回】

- 兼業農家にはどんなスマート農業機器が必要か【藤本一志の就農コラム 第10回】

- 防除作業を通して考えた農薬の是非~私が農薬を受け入れられるようになるまで~【藤本一志の就農コラム 第9回】

- 人とのつながりで開く就農への道 ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第8回】

- とある20代の若者が就農に至るまで ~地域おこし協力隊として目指すブドウ農家~ 【藤本一志の就農コラム 第7回】

- 「遺伝的多様性」に学ぶ、日本の農業の多様性【藤本一志の就農コラム 第6回】

- 都会と田舎での「二拠点生活」の実態【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第5回】

- 家族総出の苗床づくりで感じる農業の魅力【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第4回】

- 農業が地域に果たす役割【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第3回】

- 転職、移住に至った理由と目指す農業像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第2回】

- 26歳の新規就農農家が目指す農家像【地域づくり×農業ライター 藤本一志の就農コラム 第1回】

SHARE