玄米が浸水時間なしで炊飯器でやわらかく炊ける!いま注目の「加工玄米」とは?

ミネラルが豊富で栄養価が高い玄米。

日々の食卓に取り入れようと思うけど、ぼそぼそして食べにくくて、やわらかく炊くには炊飯の時間や手間もかかり大変……。

そんなイメージを持っている方も多いと思います。

しかし近年、白米と同じように簡単に炊ける玄米が登場し、話題となっています。

こうした玄米は、炊きやすくするための加工がされており、「加工玄米」とも呼ばれます。

では、通常の玄米とこの「加工玄米」の違いはどんなところにあるのでしょうか。その違いを見ていきましょう。

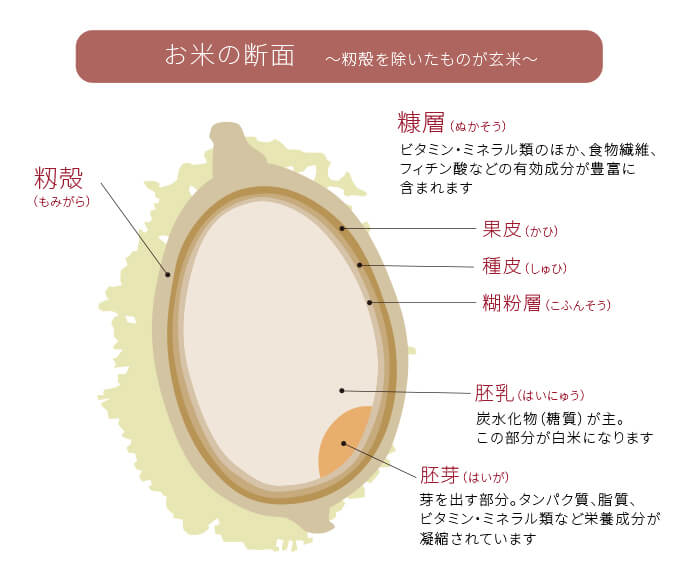

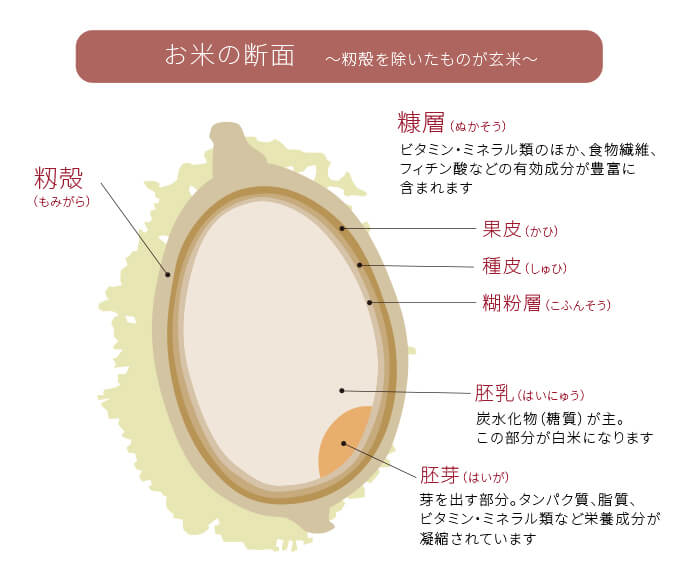

一般的な「玄米」は、籾(もみ)から籾殻を取り除いたお米です。

玄米の表面には果皮や種皮などを含む「ぬか層」があり、乾燥などから内部を守るため、硬くしっかりとした作りになっています。そのため、玄米の炊飯時には白米よりも長く、数時間以上の浸水時間が必要になります。

ちなみに「ぬか層」や胚芽を取り除く精米を経たものが白米になります。

水を通しにくい表面の「ぬか層」に加工を施したものが加工玄米です。加工方法は商品によってそれぞれですが、「ぬか層」に傷をつけるなどして、吸水しやすくすることによって白米と同じように炊ける玄米となっています。

加工玄米は、外食や中食でも採用されるケースが増え、年々市場規模を伸ばしている注目のお米なのです。

一般社団法人高機能玄米協会『玄米白書2019』掲載のアンケート結果によると「玄米を週3回以上食べている」と答えた人はわずか7%で、玄米を食べない理由として最も多かったのは「炊飯・調理が面倒」という答えでした。

多くの人にとって忙しい生活の中で玄米を炊くのは難しいことだというのは想像に難くありませんが、もしもそんな面倒が解消されるとしたら……?

今回注目している加工玄米は、玄米の炊飯に関する面倒さがほとんど解消されています。

その特色を見ていきましょう。

2、炊飯器で炊ける!

3、やわらかく炊ける!

玄米の炊くときにまず面倒なのが浸水時間。一晩くらいかけてゆっくり浸水させるのがいいといわれます。

しっかり吸水した玄米の方がふっくらと炊けるというのはわかりますが、忙しい生活を送っていると、こうした手間をかけるのは難しいですよね。

加工玄米では玄米表面のぬか層が加工されているので、浸水時間はほとんど必要ありません。白米と同じく30分もあれば十分で、まったく浸水時間をとらずに炊くこともできます。

玄米は土鍋や圧力鍋を使うとおいしく炊けるといわれますが、加工玄米は白米と同じように普通の炊飯器で炊くことができます。

玄米モードの必要もありません。

玄米の味わいは白米とはかなり異なります。白米にはない、ぬか層や胚芽の歯応えや、十分吸水させられなかったときのボソボソ感などが苦手だという人も多いのではないでしょうか。

加工玄米の場合、短時間でふっくらと炊くことができるよう処理されているので、白米と同じように炊くだけで、やわらかくもっちりとした、玄米特有のくせが少ない仕上がりになります。

白米と同じように炊けて手間のかからない加工玄米なら、普段の生活に手軽に取り入れることができるのではないでしょうか。

一般に販売されている加工玄米にはいくつかの商品がありますので、代表的なものを紹介していきます。

https://www.toyo-rice.jp/genmai/

https://www.toyo-rice.jp/genmai/

CMでも知られているのが、東洋ライス株式会社から販売されている「金芽ロウカット玄米」です。

こちらの商品は、玄米表面にある防水性の高い「ロウ層」だけを取り除く加工が施されています。公式ホームページによると浸水の目安は1時間。すこし浸水時間は必要ですが、炊飯器の白米モードで炊くことができる手軽さが人気です。

https://smartagrifood.jp/

https://smartagrifood.jp/

IT技術による農業支援を行うオプティムが販売するのは「スマート米 無洗米玄米」。スマート米は、各地のこだわりの農家さんが、先進技術を使って農薬使用量を抑えて育てたお米。残留農薬不検出の証明もある安心・安全なこのスマート米の玄米に、加工を施しています。

白米の無洗米加工を応用して、玄米表面のロウ層に傷をつけることによって、吸水されやすくなります。

浸水時間は20〜30分。炊飯器の白米モードで炊くことができます。

残留農薬不検出の安全性と、青森から九州まで、各地のお米の銘柄が選べるところが人気です。

https://www.yamatorice.co.jp/genmai/more_yawa.html

https://www.yamatorice.co.jp/genmai/more_yawa.html

ヤマトライスが販売するのは「やわらかい玄米」。こちらも玄米の表面をわずかに加工することで、白米と同じように炊けるようになった玄米です。

公式ホームページによると、浸水時間は30分〜1時間で、「噛む(咀嚼)回数がすこし増えるような硬さで調製されています」とのこと。

玄米独特の歯ごたえを楽しみたい方や、噛む回数を増やして食べ過ぎを防ごうとする方におすすめです。

https://www.kikkoman.co.jp/products/product/K350505/index.html

https://www.kikkoman.co.jp/products/product/K350505/index.html

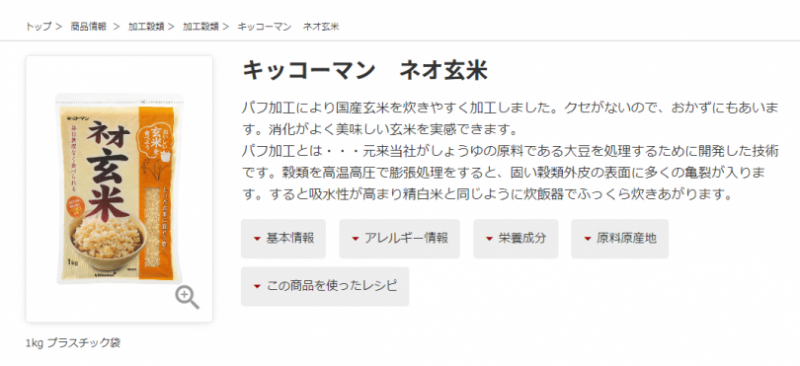

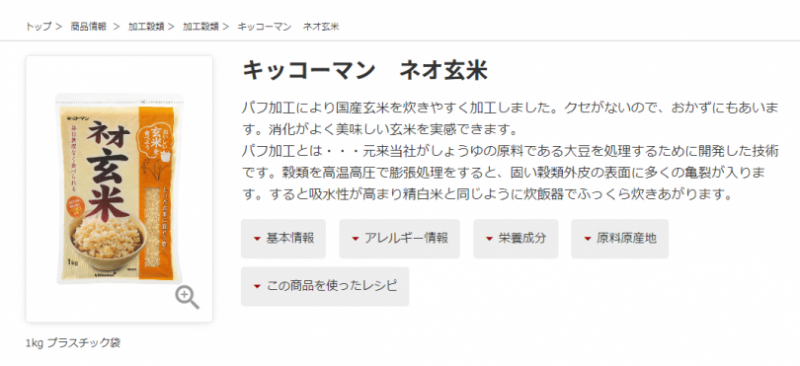

最後に、少し変わり種の加工玄米をご紹介します。キッコーマン株式会社から販売されている「ネオ玄米」です。

こちらは、上記3つの加工玄米とは全く異なる方法で炊きやすさを向上させている異色の存在。加工度が高いため、食品分類上は「玄米」ではなく「加工食品」になり、賞味期間は12カ月と短めです。

醤油メーカーである同社が原料大豆の処理のために開発した「パフ加工」と呼ばれる技術を使っています。玄米に高温高圧をかけて膨張させる処理をすることで、玄米の表面に多くの亀裂が入り、吸水性を高めることができるそう。白米と同じように炊飯器でふっくら炊きあがり、消化も良いとのことです。

健康に良いことはわかっていても難しそうなイメージでなかなか手を出しにくい玄米食ですが、「加工玄米」という便利な商品の登場で、その敷居はかなり下がってきています。

玄米を毎日の食卓に取り入れるなら、白米と同じように炊けて、手軽に始められる加工玄米を活用しない手はありません。

ぜひいちど試してみてくださいね。

一般社団法人 高機能玄米協会

http://www.mfbr.org/

スマート米の「無洗米玄米」は、玄米の栄養価はほとんどそのままに、白米と同じように手軽に炊けるので、玄米初心者の方にもおすすめの加工玄米です。

しかし、玄米を食べる時に気になるのが農薬の問題。

その点、「スマート米」は、全国各地のこだわりの農家さんと共にAI・ドローンなどのスマート農業を活用し、農薬の使用量を減らして育てています。「無洗米玄米」も安心してお召し上がりいただけます。

また、玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」もお選びいただくことができます。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

日々の食卓に取り入れようと思うけど、ぼそぼそして食べにくくて、やわらかく炊くには炊飯の時間や手間もかかり大変……。

そんなイメージを持っている方も多いと思います。

しかし近年、白米と同じように簡単に炊ける玄米が登場し、話題となっています。

こうした玄米は、炊きやすくするための加工がされており、「加工玄米」とも呼ばれます。

加工玄米と普通の玄米の違い

では、通常の玄米とこの「加工玄米」の違いはどんなところにあるのでしょうか。その違いを見ていきましょう。

玄米はどんなお米?

一般的な「玄米」は、籾(もみ)から籾殻を取り除いたお米です。

玄米の表面には果皮や種皮などを含む「ぬか層」があり、乾燥などから内部を守るため、硬くしっかりとした作りになっています。そのため、玄米の炊飯時には白米よりも長く、数時間以上の浸水時間が必要になります。

ちなみに「ぬか層」や胚芽を取り除く精米を経たものが白米になります。

加工玄米はなにが違う?

水を通しにくい表面の「ぬか層」に加工を施したものが加工玄米です。加工方法は商品によってそれぞれですが、「ぬか層」に傷をつけるなどして、吸水しやすくすることによって白米と同じように炊ける玄米となっています。

加工玄米は、外食や中食でも採用されるケースが増え、年々市場規模を伸ばしている注目のお米なのです。

加工玄米で玄米食が身近になる

一般社団法人高機能玄米協会『玄米白書2019』掲載のアンケート結果によると「玄米を週3回以上食べている」と答えた人はわずか7%で、玄米を食べない理由として最も多かったのは「炊飯・調理が面倒」という答えでした。

多くの人にとって忙しい生活の中で玄米を炊くのは難しいことだというのは想像に難くありませんが、もしもそんな面倒が解消されるとしたら……?

今回注目している加工玄米は、玄米の炊飯に関する面倒さがほとんど解消されています。

その特色を見ていきましょう。

加工玄米の特徴は?

1、浸水時間がいらない!2、炊飯器で炊ける!

3、やわらかく炊ける!

浸水時間がゼロ〜30分で炊飯可能

玄米の炊くときにまず面倒なのが浸水時間。一晩くらいかけてゆっくり浸水させるのがいいといわれます。

しっかり吸水した玄米の方がふっくらと炊けるというのはわかりますが、忙しい生活を送っていると、こうした手間をかけるのは難しいですよね。

加工玄米では玄米表面のぬか層が加工されているので、浸水時間はほとんど必要ありません。白米と同じく30分もあれば十分で、まったく浸水時間をとらずに炊くこともできます。

加工玄米は炊飯器で炊ける

玄米は土鍋や圧力鍋を使うとおいしく炊けるといわれますが、加工玄米は白米と同じように普通の炊飯器で炊くことができます。

玄米モードの必要もありません。

白米のようなやわらかい食感に

玄米の味わいは白米とはかなり異なります。白米にはない、ぬか層や胚芽の歯応えや、十分吸水させられなかったときのボソボソ感などが苦手だという人も多いのではないでしょうか。

加工玄米の場合、短時間でふっくらと炊くことができるよう処理されているので、白米と同じように炊くだけで、やわらかくもっちりとした、玄米特有のくせが少ない仕上がりになります。

加工玄米にはどんな商品がある?

白米と同じように炊けて手間のかからない加工玄米なら、普段の生活に手軽に取り入れることができるのではないでしょうか。

一般に販売されている加工玄米にはいくつかの商品がありますので、代表的なものを紹介していきます。

「金芽ロウカット玄米」(東洋ライス)

https://www.toyo-rice.jp/genmai/

https://www.toyo-rice.jp/genmai/CMでも知られているのが、東洋ライス株式会社から販売されている「金芽ロウカット玄米」です。

こちらの商品は、玄米表面にある防水性の高い「ロウ層」だけを取り除く加工が施されています。公式ホームページによると浸水の目安は1時間。すこし浸水時間は必要ですが、炊飯器の白米モードで炊くことができる手軽さが人気です。

「スマート米 無洗米玄米」(オプティム)

https://smartagrifood.jp/

https://smartagrifood.jp/IT技術による農業支援を行うオプティムが販売するのは「スマート米 無洗米玄米」。スマート米は、各地のこだわりの農家さんが、先進技術を使って農薬使用量を抑えて育てたお米。残留農薬不検出の証明もある安心・安全なこのスマート米の玄米に、加工を施しています。

白米の無洗米加工を応用して、玄米表面のロウ層に傷をつけることによって、吸水されやすくなります。

浸水時間は20〜30分。炊飯器の白米モードで炊くことができます。

残留農薬不検出の安全性と、青森から九州まで、各地のお米の銘柄が選べるところが人気です。

「やわらかい玄米」(ヤマトライス)

https://www.yamatorice.co.jp/genmai/more_yawa.html

https://www.yamatorice.co.jp/genmai/more_yawa.htmlヤマトライスが販売するのは「やわらかい玄米」。こちらも玄米の表面をわずかに加工することで、白米と同じように炊けるようになった玄米です。

公式ホームページによると、浸水時間は30分〜1時間で、「噛む(咀嚼)回数がすこし増えるような硬さで調製されています」とのこと。

玄米独特の歯ごたえを楽しみたい方や、噛む回数を増やして食べ過ぎを防ごうとする方におすすめです。

「ネオ玄米」(キッコーマン)

https://www.kikkoman.co.jp/products/product/K350505/index.html

https://www.kikkoman.co.jp/products/product/K350505/index.html最後に、少し変わり種の加工玄米をご紹介します。キッコーマン株式会社から販売されている「ネオ玄米」です。

こちらは、上記3つの加工玄米とは全く異なる方法で炊きやすさを向上させている異色の存在。加工度が高いため、食品分類上は「玄米」ではなく「加工食品」になり、賞味期間は12カ月と短めです。

醤油メーカーである同社が原料大豆の処理のために開発した「パフ加工」と呼ばれる技術を使っています。玄米に高温高圧をかけて膨張させる処理をすることで、玄米の表面に多くの亀裂が入り、吸水性を高めることができるそう。白米と同じように炊飯器でふっくら炊きあがり、消化も良いとのことです。

加工玄米で手軽に玄米食をはじめよう

健康に良いことはわかっていても難しそうなイメージでなかなか手を出しにくい玄米食ですが、「加工玄米」という便利な商品の登場で、その敷居はかなり下がってきています。

玄米を毎日の食卓に取り入れるなら、白米と同じように炊けて、手軽に始められる加工玄米を活用しない手はありません。

ぜひいちど試してみてくださいね。

一般社団法人 高機能玄米協会

http://www.mfbr.org/

■減農薬のあんしん・安全な玄米を選ぼう!

スマート米の「無洗米玄米」は、玄米の栄養価はほとんどそのままに、白米と同じように手軽に炊けるので、玄米初心者の方にもおすすめの加工玄米です。

しかし、玄米を食べる時に気になるのが農薬の問題。

その点、「スマート米」は、全国各地のこだわりの農家さんと共にAI・ドローンなどのスマート農業を活用し、農薬の使用量を減らして育てています。「無洗米玄米」も安心してお召し上がりいただけます。

また、玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」もお選びいただくことができます。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

【コラム】今日から始める玄米生活

- 玄米のおいしい炊き方<炊飯器編>水の量や浸漬時間は?

- 炊飯器でできる玄米アレンジレシピまとめ

- 玄米食を始めるときに知っておきたいこと5つ【管理栄養士コラム】

- 玄米の土鍋での炊き方、7号の土鍋なら何合炊ける?

- 家ですぐできる酵素玄米の作り方!普通の炊飯器で玄米がもちもちに

- 玄米って何がいいの? 炊き方や気になるダイエット効果、おすすめレシピまとめ

- 玄米ダイエットに失敗?管理栄養士が教える成功のポイント

- 玄米で時短できるの!? 忙しい人におすすめな「無洗米玄米」を活用してみよう

- 【ごはんソムリエに聞く】おいしい玄米の選び方と食べ方は?

- 玄米に足りない栄養とは? 補えるレシピもご紹介

- 手軽に炊ける玄米!炊飯器の白米モードで炊ける「無洗米玄米」とは?【おすすめレシピも】

- 管理栄養士が教える!「玄米ダイエット」の注意点とおすすめレシピ

- 玄米の効果をアップさせる!一緒にとりたい食材は?

- 「無洗米玄米」は白米のように簡単に炊けて、玄米の栄養をよりしっかりとれるお米です

- 「玄米には毒がある」というのは本当?

- 玄米がダイエットにいいって本当?管理栄養士がおすすめする5つの理由

- 浸水がいらない「無洗米玄米」炊き比べ!おいしく炊く方法は?

- 玄米の賞味期限や保存方法は?ダイエットにいいって本当?【玄米Q&A】

- 簡単に炊ける「無洗米玄米」に挑戦!無吸水・炊飯器で玄米を炊く(後編)

- 玄米の「びっくり炊き」に挑戦!無吸水・炊飯器で玄米を炊く(前編)

- 玄米が浸水時間なしで炊飯器でやわらかく炊ける!いま注目の「加工玄米」とは?

- 玄米を始めるなら「分づき米」がオススメ!おいしい炊き方も紹介

- おうちで簡単にできる!栄養満点の発芽玄米の作り方をくわしく解説

- 「玄米」は低GI食品として優秀なんです【ダイエットにも効果的】

- 「玄米」の栄養成分とは? 美容や健康によい理由を解説

- 栄養満点の玄米のふっくらおいしい炊き方~炊飯器・圧力鍋~

- 管理栄養士が教える、妊娠中からはじめる「玄米ごはん」のススメ

SHARE