簡単に炊ける「無洗米玄米」に挑戦!無吸水・炊飯器で玄米を炊く(後編)

吸水時間を置かず、かつ炊飯器での炊飯でも「玄米」を美味しく炊くことはできるのでしょうか。筆者が実際に炊いて検証します!

検証するのはこの2つ。

一般的な玄米の【A】新潟県産特別栽培コシヒカリ玄米

無洗米玄米の【B】青森県産まっしぐら無洗米玄米

前編では、一般的な玄米を「びっくり炊き(炊飯器バージョン)」で炊いてみました。後編では、無洗米玄米を白米と全く同じ方法で炊いてみます。

【前編はこちら】

無吸水・炊飯器で玄米を炊いてみる(前編)「びっくり炊き」に挑戦

後編では、【B】青森県産まっしぐら無洗米玄米を炊きます。

「無洗米玄米」とは、無洗米加工が施されているため浸水しやすく「白米と同様の方法で炊ける」との触れ込みの玄米です。そこまで自信があるのなら容赦はしません。いつもの白米と同様に炊くことにします。

筆者はいつもの白米は無洗米を使い、1回すすいでから炊いています。今回もいつもと同様に、1回だけすすぎます。

もっと研いだ方が良いのだろうか……という気持ちをこらえ、さっとかき混ぜてからすぐに水を切ります。

炊飯釜をはかりにのせて釜の重量を除いてから、玄米を入れ、水加減を調整します。いつもの白米と同じように、お米1に対して水1.5の重量にします。

今回使用している玄米は1合156gですので、玄米とお水の総重量が390gになるように調整しました。

計算式は【156g×1.5+156g=390g】です。

すぐに炊飯釜を炊飯器にセットし、吸水時間を置かずに白米モードで炊飯スタート。

50分後、炊き上がりふたを開けると……

薄めの茶色の米粒で、ふっくらとねばりがあるように見えます。

それでは両者を評価していきます。

白いお茶碗が【A】びっくり炊きの一般的な玄米。

黒いお茶碗が【B】白米と同様に炊いた無洗米玄米。

まずわかるのは、ごはん粒の色が違うこと。一般的な玄米よりも無洗米玄米の方が薄い色をしています。

ごはん粒をアップで見てみるとどうでしょう。

見やすくするために、おにぎりにしてみました。左が【A】一般的な玄米、右が【B】無洗米玄米です。両者ともぬか層の皮を破って白い肌がのぞいていますが、無洗米玄米の方がごはん粒表面のなめらかさが強いように見えます。

箸にとってみたところ、ごはん粒がポロポロと落ちてしまいました。ねばり気が少なくてごはん粒がまとまらないようです。

口に含むと、香ばしさのある風味とともに、お米の甘みが広がりました。気のせいかもしれませんが、白米で食べる時よりも甘いように感じます。

ごはん粒にはしっかりとした噛み応えがあり、咀嚼している実感があります。玄米ごはんは「つぶつぶとした食感」と表現されることがありますが、正にその通りだと思いました。

これはすごく美味しい。柔らかくて甘い白米とは違う美味しさがあります。

一方、【B】白米と同様に炊いた無洗米玄米は、先ほどのようにポロポロと箸から粒が落ちることはありませんでした。適度なねばり気があることがわかります。

口に含むと……おや、玄米っぽさがあまりありません。わずかに玄米の風味はありますが、先ほどのように「香ばしい」と感じるほどではありません。

ごはん粒も【A】と比べて明らかに柔らかく、食べやすいです。

どちらもそれぞれの美味しさがあり、甲乙つけがたい評価となりました。

【A】普通の玄米で「びっくり炊き」=合計62分

計量・すすぎ・・・5分

早炊き炊飯1回目・・・30分

びっくり水を入れて混ぜる・・・2分

早炊き炊飯2回目・・・25分

【B】無洗米玄米を白米と同様に炊く=合計55分

計量・すすぎ・・・5分

炊飯・・・50分

両者の作業時間を比較すると、その差は7分。これをどうとらえるかは人によりますが、筆者の感覚ではそれほど大きな差ではないと感じます。

しかし、手間の面ではかなりの差がありました。1回目の炊飯を終えてからびっくり水を入れて混ぜ、再炊飯する【A】よりも、いちど炊飯して終わりの【B】の方が圧倒的に手間は少なかったです。

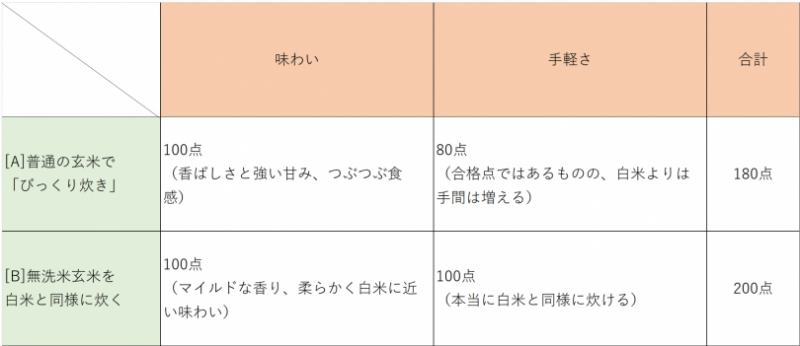

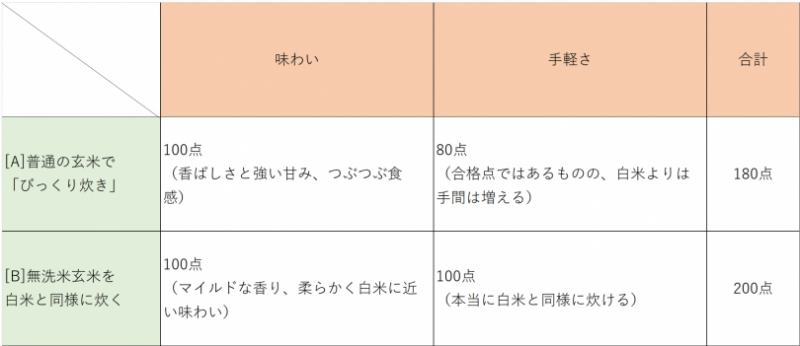

結果はこちら。

合計点数が上回ったのは【B】無洗米玄米を白米と同様に炊くでした。

とはいうものの、【A】普通の玄米で「びっくり炊き」が劣っているかというと、決してそうではないような……。というわけで、もうひとつの結論がこちらです。

炊くのにすごく手間がかかると思っていた玄米が、無吸水・炊飯器でも美味しく炊けることがわかりました。筆者の場合、この結果であれば、いつもの生活に玄米食を取り入れることは十分可能だと感じました。

これまで手間がネックで玄米食に躊躇していたみなさん、自宅で玄米を炊く暮らしに挑戦してみてはいかがでしょうか。

検証するのはこの2つ。

一般的な玄米の【A】新潟県産特別栽培コシヒカリ玄米

無洗米玄米の【B】青森県産まっしぐら無洗米玄米

前編では、一般的な玄米を「びっくり炊き(炊飯器バージョン)」で炊いてみました。後編では、無洗米玄米を白米と全く同じ方法で炊いてみます。

【前編はこちら】

無吸水・炊飯器で玄米を炊いてみる(前編)「びっくり炊き」に挑戦

無洗米玄米を白米と全く同じ方法で炊いてみる

1.玄米を、はかって洗う

後編では、【B】青森県産まっしぐら無洗米玄米を炊きます。

「無洗米玄米」とは、無洗米加工が施されているため浸水しやすく「白米と同様の方法で炊ける」との触れ込みの玄米です。そこまで自信があるのなら容赦はしません。いつもの白米と同様に炊くことにします。

筆者はいつもの白米は無洗米を使い、1回すすいでから炊いています。今回もいつもと同様に、1回だけすすぎます。

もっと研いだ方が良いのだろうか……という気持ちをこらえ、さっとかき混ぜてからすぐに水を切ります。

2.玄米に水を足し、吸水時間を置かずに炊飯開始

炊飯釜をはかりにのせて釜の重量を除いてから、玄米を入れ、水加減を調整します。いつもの白米と同じように、お米1に対して水1.5の重量にします。

今回使用している玄米は1合156gですので、玄米とお水の総重量が390gになるように調整しました。

計算式は【156g×1.5+156g=390g】です。

すぐに炊飯釜を炊飯器にセットし、吸水時間を置かずに白米モードで炊飯スタート。

50分後、炊き上がりふたを開けると……

薄めの茶色の米粒で、ふっくらとねばりがあるように見えます。

炊き上がりをチェック!まずは見た目から

それでは両者を評価していきます。

白いお茶碗が【A】びっくり炊きの一般的な玄米。

黒いお茶碗が【B】白米と同様に炊いた無洗米玄米。

まずわかるのは、ごはん粒の色が違うこと。一般的な玄米よりも無洗米玄米の方が薄い色をしています。

ごはん粒をアップで見てみるとどうでしょう。

見やすくするために、おにぎりにしてみました。左が【A】一般的な玄米、右が【B】無洗米玄米です。両者ともぬか層の皮を破って白い肌がのぞいていますが、無洗米玄米の方がごはん粒表面のなめらかさが強いように見えます。

いよいよ実食!気になる味・食感は?

それでは肝心のお味の評価です。まず、【A】びっくり炊きの一般的な玄米から食べてみます。

箸にとってみたところ、ごはん粒がポロポロと落ちてしまいました。ねばり気が少なくてごはん粒がまとまらないようです。

口に含むと、香ばしさのある風味とともに、お米の甘みが広がりました。気のせいかもしれませんが、白米で食べる時よりも甘いように感じます。

ごはん粒にはしっかりとした噛み応えがあり、咀嚼している実感があります。玄米ごはんは「つぶつぶとした食感」と表現されることがありますが、正にその通りだと思いました。

これはすごく美味しい。柔らかくて甘い白米とは違う美味しさがあります。

一方、【B】白米と同様に炊いた無洗米玄米は、先ほどのようにポロポロと箸から粒が落ちることはありませんでした。適度なねばり気があることがわかります。

口に含むと……おや、玄米っぽさがあまりありません。わずかに玄米の風味はありますが、先ほどのように「香ばしい」と感じるほどではありません。

ごはん粒も【A】と比べて明らかに柔らかく、食べやすいです。

どちらもそれぞれの美味しさがあり、甲乙つけがたい評価となりました。

どちらが手軽に炊けた?

最後に炊飯にかかった手間を比較し「どちらが手軽に炊けたのか」を評価します。【A】普通の玄米で「びっくり炊き」=合計62分

計量・すすぎ・・・5分

早炊き炊飯1回目・・・30分

びっくり水を入れて混ぜる・・・2分

早炊き炊飯2回目・・・25分

【B】無洗米玄米を白米と同様に炊く=合計55分

計量・すすぎ・・・5分

炊飯・・・50分

両者の作業時間を比較すると、その差は7分。これをどうとらえるかは人によりますが、筆者の感覚ではそれほど大きな差ではないと感じます。

しかし、手間の面ではかなりの差がありました。1回目の炊飯を終えてからびっくり水を入れて混ぜ、再炊飯する【A】よりも、いちど炊飯して終わりの【B】の方が圧倒的に手間は少なかったです。

結論!美味しく炊けたのはどっち?

【A】普通の玄米で「びっくり炊き」 vs 【B】無洗米玄米を白米と同様に炊く。手軽に美味しく炊けたのは、一体どちらだったのでしょうか。結果はこちら。

合計点数が上回ったのは【B】無洗米玄米を白米と同様に炊くでした。

とはいうものの、【A】普通の玄米で「びっくり炊き」が劣っているかというと、決してそうではないような……。というわけで、もうひとつの結論がこちらです。

- “玄米らしい美味しさ”を手軽に生活に取り入れたい方には、【A】普通の玄米で「びっくり炊き」がおすすめ。

- 玄米の味が苦手だけど健康のために玄米を食べたい方や、とにかく手軽に玄米を食べたい方には【B】無洗米玄米を白米と同様に炊くのがおすすめ。

炊くのにすごく手間がかかると思っていた玄米が、無吸水・炊飯器でも美味しく炊けることがわかりました。筆者の場合、この結果であれば、いつもの生活に玄米食を取り入れることは十分可能だと感じました。

これまで手間がネックで玄米食に躊躇していたみなさん、自宅で玄米を炊く暮らしに挑戦してみてはいかがでしょうか。

【コラム】今日から始める玄米生活

- 玄米のおいしい炊き方<炊飯器編>水の量や浸漬時間は?

- 炊飯器でできる玄米アレンジレシピまとめ

- 玄米食を始めるときに知っておきたいこと5つ【管理栄養士コラム】

- 玄米の土鍋での炊き方、7号の土鍋なら何合炊ける?

- 家ですぐできる酵素玄米の作り方!普通の炊飯器で玄米がもちもちに

- 玄米って何がいいの? 炊き方や気になるダイエット効果、おすすめレシピまとめ

- 玄米ダイエットに失敗?管理栄養士が教える成功のポイント

- 玄米で時短できるの!? 忙しい人におすすめな「無洗米玄米」を活用してみよう

- 【ごはんソムリエに聞く】おいしい玄米の選び方と食べ方は?

- 玄米に足りない栄養とは? 補えるレシピもご紹介

- 手軽に炊ける玄米!炊飯器の白米モードで炊ける「無洗米玄米」とは?【おすすめレシピも】

- 管理栄養士が教える!「玄米ダイエット」の注意点とおすすめレシピ

- 玄米の効果をアップさせる!一緒にとりたい食材は?

- 「無洗米玄米」は白米のように簡単に炊けて、玄米の栄養をよりしっかりとれるお米です

- 「玄米には毒がある」というのは本当?

- 玄米がダイエットにいいって本当?管理栄養士がおすすめする5つの理由

- 浸水がいらない「無洗米玄米」炊き比べ!おいしく炊く方法は?

- 玄米の賞味期限や保存方法は?ダイエットにいいって本当?【玄米Q&A】

- 簡単に炊ける「無洗米玄米」に挑戦!無吸水・炊飯器で玄米を炊く(後編)

- 玄米の「びっくり炊き」に挑戦!無吸水・炊飯器で玄米を炊く(前編)

- 玄米が浸水時間なしで炊飯器でやわらかく炊ける!いま注目の「加工玄米」とは?

- 玄米を始めるなら「分づき米」がオススメ!おいしい炊き方も紹介

- おうちで簡単にできる!栄養満点の発芽玄米の作り方をくわしく解説

- 「玄米」は低GI食品として優秀なんです【ダイエットにも効果的】

- 「玄米」の栄養成分とは? 美容や健康によい理由を解説

- 栄養満点の玄米のふっくらおいしい炊き方~炊飯器・圧力鍋~

- 管理栄養士が教える、妊娠中からはじめる「玄米ごはん」のススメ

SHARE