JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】

こんにちは。日本農業サポート研究所の福田浩一です。

最近、カンキツ類やモモなど果樹で全国的に有名な産地に足を運ぶことが多くなりました。そこには必ずと言って良いほど、熱心なJAの営農指導員さんがおられます。営農指導員さんの仕事場は、選果場など生産者が頻繁に来られるところの近くに位置することが多く、近隣の生産者にとって最も身近な農業指導者と言えるのではないでしょうか。

スマート農業におけるセンシングというと、ひとつの圃場の生育状況やデータを分析し、改善につなげるものと思われがちです。しかし、広域な気象データなどを分析することで、JAや集落営農といった大きな単位でのブランド価値の維持・向上や、経験と勘だけでは気づけないような、その年ごとの営農指導に役立てることも可能になります。

今回は、JAみっかびによる地域ぐるみの環境計測システムを紹介し、営農指導員がそれらの計測データをどう活用できるのか、について考えてみたいと思います。

今年の7月、私がスマート農業実証プロジェクトの関係でお伺いした「JAみっかび」でお会いしたのは、三ケ日町農業協同組合(JAみっかび) 営農柑橘部柑橘課課長補佐の成澤和久さんと同課指導主任の中村貴哉さんです。この時は3名の生産者さんの作業日誌に記帳されている課題について相談したのですが、とても熱心に対応してくださったのが印象的でした。

浜松市北西部の中山間地域にある北区三ヶ日町は、みかんの専作地域であり「三ケ日みかん」のブランド産地として知られています。管内の耕地面積 1,922haのうち、みかん園地が約9割を占めており「青島みかん」は貯蔵みかんの年明けの市場シェアが40%を超え、全国的なブランドとして有名です。

三ヶ日町では2019年11月に降雹による被害が発生。みかん農家は経営的に大きなダメージを受けるなど、近年は気象変動により、生産が不安定になることも増えてきました。

JAみっかびの管内のカンキツ園(鈴木達也さん草生栽培園地・筆者撮影)

JAみっかびの管内のカンキツ園(鈴木達也さん草生栽培園地・筆者撮影)

本プロジェクト(代表機関:静岡県農業戦略課)は、具体的には以下の通りです。

「JAみっかびでは管内の地形によって気温、雨量などがかなり異なることはわかっていました。しかし数値としての“見える化”はされておらず、精密な指導は難しい状況でした」と中村さん。

JAみっかびの成澤さん(左)と中村さん(右)

JAみっかびの成澤さん(左)と中村さん(右)

そこで2021年初めから、JAみっかび管内のみかん樹園地にフィールドサーバを設置し、「気温」「降水量」「地温」「日照時間」「土壌水分」「風速」等の計測を開始しました。この環境計測システムを含めて、本プロジェクトで導入した青色LED照射、AI選果機(他事業で導入)等によってカンキツの品質と収量が向上し、収益の19%増加を見込んでいます。

JAみっかびの成澤さんは、環境計測システム導入の成果について「管内20カ所の気象環境がわかるようになりました。同じ町内でも気温なども地域によって違うことを把握できるようになりました」と高く評価しています。

設置されたフィールドサーバ

設置されたフィールドサーバ

JAみっかびは、得られた気象データを収集・解析し「黒点病防除適期」「満開日予測」「摘果剤散布適期」等の管理情報をICTを利用して管内のみかん生産者全員へ提供します。生産者は、ICT端末(スマートフォンなど)でリアルタイムに管理情報を確認し、日々変化する環境に対応した農作業管理を行えるようになります。

環境計測システムにより、災害リスクに対応した高品質安定生産に取り組めるような仕組みの構築を目指しています。

システムのメニューは以下の画像のようになっています。パソコンでもスマートフォンでも閲覧でき、スマートフォンでは専用の画面が表示されます。

観測されたデータを閲覧するためのウェブアプリ「スマート栽培情報システム」メニュー画面(パソコン画面)

観測されたデータを閲覧するためのウェブアプリ「スマート栽培情報システム」メニュー画面(パソコン画面)

生産者が、スマホで簡単に操作できる(写真は鈴木達也さん)

生産者が、スマホで簡単に操作できる(写真は鈴木達也さん)

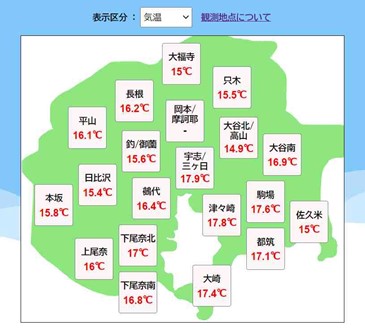

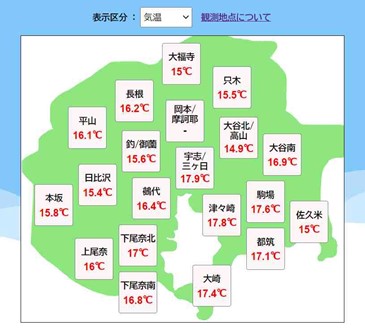

実際に気温を見てみると、以下の図のように町内でも場所によっては気温に2度近い差があることがわかります。

各観測地点の気温(2021年10月25日11時50分)

各観測地点の気温(2021年10月25日11時50分)

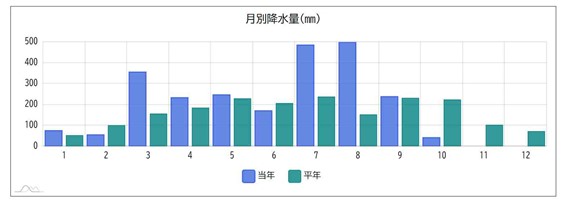

この日は、雨量も観測システムの設置地点によって、7倍程度の差がありました。

各観測地点の雨量(2021年10月25日11時50分)

各観測地点の雨量(2021年10月25日11時50分)

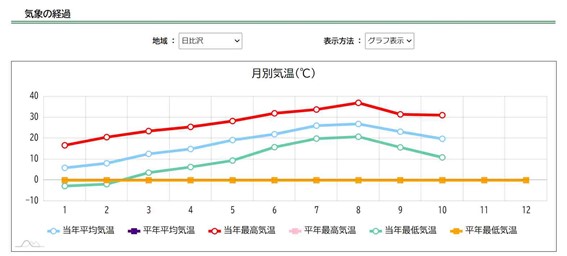

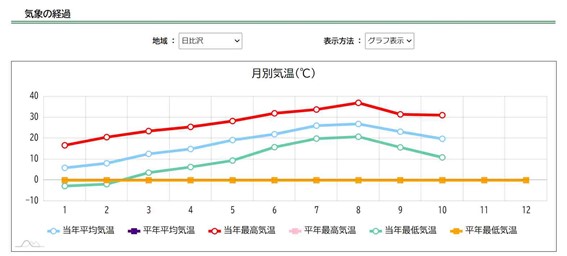

もちろん、毎日の気温や雨量だけでなく、20地点それぞれの気温と雨量の推移も見ることができます。つまり、営農指導員や生産者が、各地点の微気象と雨量の積算値を毎日参照できるわけです。

注:「平年値」は2004年から2016年までの平均値で計算。最高気温と最低気温は1時間当たりの瞬間気温(1日の平均気温の最高と最低ではない)

注:「平年値」は2004年から2016年までの平均値で計算。最高気温と最低気温は1時間当たりの瞬間気温(1日の平均気温の最高と最低ではない)

具体的な活用方法として、みかんの生育や病害虫の発生などの予測と対策に役立てる試みが進められています。

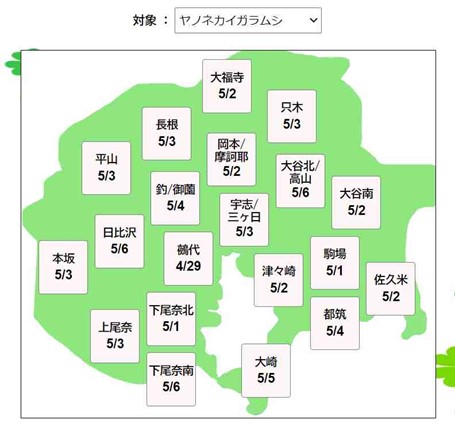

下の表はみかんの満開日予測ですが、20地点の満開日の平均は早生温州の達観が4月30日で予測日が5月1日。青島温州は達観が5月5日で予測日が5月4日と算出され、予測とのズレはなんと1日でした。この満開日予測をもとに、摘果剤散布時期を生産者に情報提供することができました。

資料:「JAみっかび」作成

資料:「JAみっかび」作成

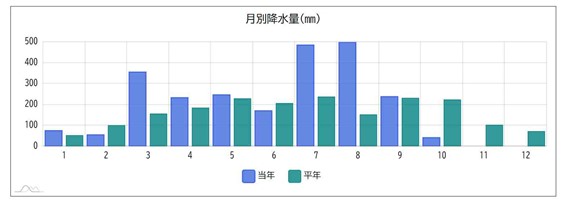

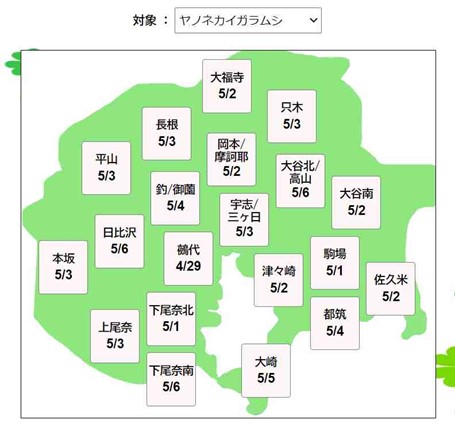

次に、病害虫の発生予察です。

下の図は、農業研究機関などが開発した発生予察の回帰式を使っています。JAみっかびによると、ヤノネカイガラムシ発生予察については、図での表示は初発の予測日で、防除適期はそこから30~40日後になります。予察内容と調査結果で数日の誤差はあったものの、予察精度としては良好でした。

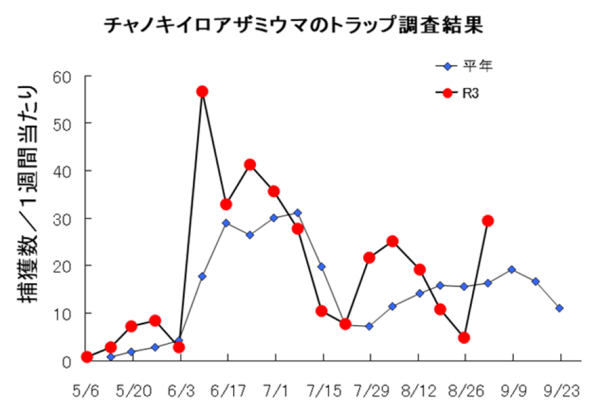

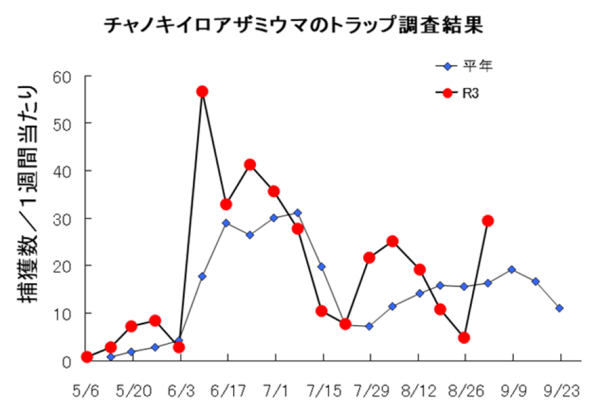

一方、チャノキイロアザミウマ発生予察については、2021年5月時点での予察日とチャノキトラップ調査の発生数増加時の誤差は数日であったそうです。しかし6月以降、予察日とトラップ調査結果の発生増加時期の差が大きくなり、予察式の見直しが必要という課題ができました。

JAみっかびでは、チャノキイロアザミウマに関しては、トラップ調査で発生数の増加が確認されると生産者に防除を促してきました。今後は、予察機能を活用することで、発生数増加前の注意喚起も併せて行い、生産者が適期防除できる体制づくりに取り組む予定です。

資料:「JAみっかび」作成

資料:「JAみっかび」作成

JAみっかびの成澤さんは「今後は環境計測システムをどう指導に反映させていくかが課題になると思います。満開日から摘果剤散布適期がわかり、生産者もこのシステムを見ているので、営農指導の際に生産者とさらに突っ込んだ議論ができます」と、環境計測システムを活用した営農指導上での効果を早くも実感しています。

実証試験に参画しているみかん生産者の鈴木達也さんは「今までは自分の圃場周辺の雨量などがわからず、防除の適期の判断が難しいという課題がありました。しかし、このシステムのおかげで、自分のスマートフォンを使って圃場のある『日比沢』地区の積算雨量がわかるようになり、防除のタイミングが判断できるようになりました」と、その効果を語ってくれました。

JAみっかびの環境計測システムはまだ実証段階です。しかし、今後のスマート農業はこのJAみっかびの例のように、地域での活用を考えて設計し、そこから出る情報を生産者と共有することで、営農指導に生かすことが必要になると、筆者は考えています。

個別経営だけを考えた場合、若干行き詰まりも見せているスマート農業ですが、このJAみっかびの事例は「地域での視点が必要」という面で、一石を投じるのではないかと期待しています。

静岡県庁

http://www.pref.shizuoka.jp/index.html

JAみっかび

https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

最近、カンキツ類やモモなど果樹で全国的に有名な産地に足を運ぶことが多くなりました。そこには必ずと言って良いほど、熱心なJAの営農指導員さんがおられます。営農指導員さんの仕事場は、選果場など生産者が頻繁に来られるところの近くに位置することが多く、近隣の生産者にとって最も身近な農業指導者と言えるのではないでしょうか。

スマート農業におけるセンシングというと、ひとつの圃場の生育状況やデータを分析し、改善につなげるものと思われがちです。しかし、広域な気象データなどを分析することで、JAや集落営農といった大きな単位でのブランド価値の維持・向上や、経験と勘だけでは気づけないような、その年ごとの営農指導に役立てることも可能になります。

今回は、JAみっかびによる地域ぐるみの環境計測システムを紹介し、営農指導員がそれらの計測データをどう活用できるのか、について考えてみたいと思います。

今回の事例:浜松市「JAみっかび」の営農指導のための環境計測システム

今年の7月、私がスマート農業実証プロジェクトの関係でお伺いした「JAみっかび」でお会いしたのは、三ケ日町農業協同組合(JAみっかび) 営農柑橘部柑橘課課長補佐の成澤和久さんと同課指導主任の中村貴哉さんです。この時は3名の生産者さんの作業日誌に記帳されている課題について相談したのですが、とても熱心に対応してくださったのが印象的でした。

浜松市北西部の中山間地域にある北区三ヶ日町は、みかんの専作地域であり「三ケ日みかん」のブランド産地として知られています。管内の耕地面積 1,922haのうち、みかん園地が約9割を占めており「青島みかん」は貯蔵みかんの年明けの市場シェアが40%を超え、全国的なブランドとして有名です。

三ヶ日町では2019年11月に降雹による被害が発生。みかん農家は経営的に大きなダメージを受けるなど、近年は気象変動により、生産が不安定になることも増えてきました。

JAみっかびの管内のカンキツ園(鈴木達也さん草生栽培園地・筆者撮影)

JAみっかびの管内のカンキツ園(鈴木達也さん草生栽培園地・筆者撮影)本プロジェクト(代表機関:静岡県農業戦略課)は、具体的には以下の通りです。

- 環境計測によるデータに基づく気象変動に強い栽培管理

- 運搬補助ロボットと遠隔制御除草機導入による傾斜地等での収穫物の運搬と除草作業の軽労化

- 貯蔵庫内の青色LED設置による腐敗防止

- AI選果機活用による家庭選果の省力化

管内20カ所の気象データをもとに対策をアドバイス

「JAみっかびでは管内の地形によって気温、雨量などがかなり異なることはわかっていました。しかし数値としての“見える化”はされておらず、精密な指導は難しい状況でした」と中村さん。

JAみっかびの成澤さん(左)と中村さん(右)

JAみっかびの成澤さん(左)と中村さん(右)そこで2021年初めから、JAみっかび管内のみかん樹園地にフィールドサーバを設置し、「気温」「降水量」「地温」「日照時間」「土壌水分」「風速」等の計測を開始しました。この環境計測システムを含めて、本プロジェクトで導入した青色LED照射、AI選果機(他事業で導入)等によってカンキツの品質と収量が向上し、収益の19%増加を見込んでいます。

JAみっかびの成澤さんは、環境計測システム導入の成果について「管内20カ所の気象環境がわかるようになりました。同じ町内でも気温なども地域によって違うことを把握できるようになりました」と高く評価しています。

設置されたフィールドサーバ

設置されたフィールドサーバJAみっかびは、得られた気象データを収集・解析し「黒点病防除適期」「満開日予測」「摘果剤散布適期」等の管理情報をICTを利用して管内のみかん生産者全員へ提供します。生産者は、ICT端末(スマートフォンなど)でリアルタイムに管理情報を確認し、日々変化する環境に対応した農作業管理を行えるようになります。

環境計測システムにより、災害リスクに対応した高品質安定生産に取り組めるような仕組みの構築を目指しています。

システムのメニューは以下の画像のようになっています。パソコンでもスマートフォンでも閲覧でき、スマートフォンでは専用の画面が表示されます。

観測されたデータを閲覧するためのウェブアプリ「スマート栽培情報システム」メニュー画面(パソコン画面)

観測されたデータを閲覧するためのウェブアプリ「スマート栽培情報システム」メニュー画面(パソコン画面) 生産者が、スマホで簡単に操作できる(写真は鈴木達也さん)

生産者が、スマホで簡単に操作できる(写真は鈴木達也さん)実際に気温を見てみると、以下の図のように町内でも場所によっては気温に2度近い差があることがわかります。

各観測地点の気温(2021年10月25日11時50分)

各観測地点の気温(2021年10月25日11時50分)この日は、雨量も観測システムの設置地点によって、7倍程度の差がありました。

各観測地点の雨量(2021年10月25日11時50分)

各観測地点の雨量(2021年10月25日11時50分)もちろん、毎日の気温や雨量だけでなく、20地点それぞれの気温と雨量の推移も見ることができます。つまり、営農指導員や生産者が、各地点の微気象と雨量の積算値を毎日参照できるわけです。

注:「平年値」は2004年から2016年までの平均値で計算。最高気温と最低気温は1時間当たりの瞬間気温(1日の平均気温の最高と最低ではない)

注:「平年値」は2004年から2016年までの平均値で計算。最高気温と最低気温は1時間当たりの瞬間気温(1日の平均気温の最高と最低ではない)環境データをもとに最適な防除・病害虫対策時期を予測

具体的な活用方法として、みかんの生育や病害虫の発生などの予測と対策に役立てる試みが進められています。

下の表はみかんの満開日予測ですが、20地点の満開日の平均は早生温州の達観が4月30日で予測日が5月1日。青島温州は達観が5月5日で予測日が5月4日と算出され、予測とのズレはなんと1日でした。この満開日予測をもとに、摘果剤散布時期を生産者に情報提供することができました。

資料:「JAみっかび」作成

資料:「JAみっかび」作成次に、病害虫の発生予察です。

下の図は、農業研究機関などが開発した発生予察の回帰式を使っています。JAみっかびによると、ヤノネカイガラムシ発生予察については、図での表示は初発の予測日で、防除適期はそこから30~40日後になります。予察内容と調査結果で数日の誤差はあったものの、予察精度としては良好でした。

一方、チャノキイロアザミウマ発生予察については、2021年5月時点での予察日とチャノキトラップ調査の発生数増加時の誤差は数日であったそうです。しかし6月以降、予察日とトラップ調査結果の発生増加時期の差が大きくなり、予察式の見直しが必要という課題ができました。

JAみっかびでは、チャノキイロアザミウマに関しては、トラップ調査で発生数の増加が確認されると生産者に防除を促してきました。今後は、予察機能を活用することで、発生数増加前の注意喚起も併せて行い、生産者が適期防除できる体制づくりに取り組む予定です。

資料:「JAみっかび」作成

資料:「JAみっかび」作成営農指導員と生産者の双方が活用できる観測

JAみっかびの成澤さんは「今後は環境計測システムをどう指導に反映させていくかが課題になると思います。満開日から摘果剤散布適期がわかり、生産者もこのシステムを見ているので、営農指導の際に生産者とさらに突っ込んだ議論ができます」と、環境計測システムを活用した営農指導上での効果を早くも実感しています。

実証試験に参画しているみかん生産者の鈴木達也さんは「今までは自分の圃場周辺の雨量などがわからず、防除の適期の判断が難しいという課題がありました。しかし、このシステムのおかげで、自分のスマートフォンを使って圃場のある『日比沢』地区の積算雨量がわかるようになり、防除のタイミングが判断できるようになりました」と、その効果を語ってくれました。

JAみっかびの環境計測システムはまだ実証段階です。しかし、今後のスマート農業はこのJAみっかびの例のように、地域での活用を考えて設計し、そこから出る情報を生産者と共有することで、営農指導に生かすことが必要になると、筆者は考えています。

個別経営だけを考えた場合、若干行き詰まりも見せているスマート農業ですが、このJAみっかびの事例は「地域での視点が必要」という面で、一石を投じるのではないかと期待しています。

本実証課題は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(課題番号:果2C02、実証課題名:中山間地におけるみかん経営の収益向上及び省力スマート生産技術体系の実証、事業主体:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)」の支援により実施されています。

静岡県庁

http://www.pref.shizuoka.jp/index.html

JAみっかび

https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

【連載】“生産者目線”で考えるスマート農業

- 世界有数の農産物輸出国、タイの農業現場から見える “スマートな農業経営”の現実【生産者目線でスマート農業を考える 第30回】

- アフリカのスマート農業はどうなっているのか? ギニアの農業専門家に聞きました【生産者目線でスマート農業を考える 第29回】

- 農業DXで先を行く台湾に学ぶ、スマート農業の現状【生産者目線でスマート農業を考える 第28回】

- スマート農業の本質は経営をスマートに考えること【生産者目線でスマート農業を考える 第27回】

- 肥料高騰のなか北海道で普及が進む「衛星画像サービス」の実効性【生産者目線でスマート農業を考える 第26回】

- 中山間地の稲作に本当に必要とされているスマート農業とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第25回】

- 海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】

- ロボットが常時稼働する理想のスマートリンゴ園の構築は可能か?【生産者目線でスマート農業を考える 第23回】

- 日本産野菜の輸出に関わるQRコードを使ったトレーサビリティの「見える化」【生産者目線でスマート農業を考える 第22回】

- インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由【生産者目線でスマート農業を考える 第21回】

- みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】

- スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】

- 生産者にとって本当に役立つ自動灌水、自動換気・遮光システムとは【生産者目線でスマート農業を考える 第18回】

- JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】

- スマート農機の導入コストを大幅に下げる、日本の「農業コントラクター事業」普及・拡大の展望 【生産者目線でスマート農業を考える 第16回】

- AI農薬散布ロボットによってユリの農薬使用量50%削減へ【生産者目線でスマート農業を考える 第15回】

- 農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】

- ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”【生産者目線でスマート農業を考える 第13回】

- IoTカメラ&電気柵導入でわかった、中山間地での獣害対策に必要なこと【生産者目線でスマート農業を考える 第12回】

- 直進アシスト機能付き田植機は初心者でも簡単に使えるのか?【生産者目線でスマート農業を考える 第11回】

- 全国初! 福井県内全域をカバーするRTK固定基地局はスマート農業普及を加速させるか?【生産者目線でスマート農業を考える 第10回】

- キャベツ栽培を「見える化」へ導く「クロノロジー型危機管理情報共有システム」とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第9回】

- ブロッコリー収穫機で見た機械化と栽培法との妥協方法【生産者目線でスマート農業を考える 第8回】

- コロナ禍で急速に進化するICT活用とスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第7回】

- 徳島県のミニトマトハウスで見たスマート農業で、軽労化と高能率化を同時に実現する方法【生産者目線でスマート農業を考える 第6回】

- 若手後継者を呼び込むスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第5回】

- 地上を走るドローンによるセンシングをサポートする普及指導員【生産者目線でスマート農業を考える 第4回】

- スマート農機は安くないと普及しない?【生産者目線でスマート農業を考える 第3回】

- 果樹用ロボットで生産者に寄り添うスマート農機ベンチャー【生産者目線でスマート農業を考える 第2回】

- 浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」【生産者目線でスマート農業を考える 第1回】

SHARE