農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】

こんにちは。日本農業サポート研究所の福田浩一です。

前回は「ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”」と題して、スマート農業には、機器だけでなく、生産者や普及指導員などとの情報交換による改善が重要であることを紹介させていただきました。

最近、スマート農業の事例を見聞させていただいていますが、全般的に生産面に偏っているような気がしています。

そこで、今回は、物流や商流までも含めた取り組みとして農産物のEC(電子商取引)が盛んになっていることから、栃木県宇都宮市のユリ生産法人で、データロガーを使ったユリのトレーサビリティデータを分析する実証実験についてご紹介します。

栃木県は首都圏に位置する地理的優位性と冬場の日照量が多い気候条件から、収益性の高い花きの生産振興を進めており、なかでもユリは近年作付けの増えている品目の1つです。需要面では、コロナ禍において葬儀や結婚式といった業務用が激減している一方で、ステイホーム等により廉価な家庭内需要用が伸びるといった変化が起きています。

また、コロナ禍においては、できるだけ人手を介さずに生産コストを削減し、安価な輸入品に対抗することが求められていました。

そこで、国内トップクラスの生産本数を誇るユリ生産農家である、有限会社エフ・エフ・ヒライデ代表取締役の平出賢司さん(栃木県農業士)はこれらの課題を解決するために、令和3年「スマート農業実証プロジェクト」に応募し、提案内容が評価されて採択されました。

有限会社エフ・エフ・ヒライデのほか、株式会社farmo、株式会社イーエムアイ・ラボ、株式会社ノーザンシステムサービス、株式会社ビビッドガーデン、栃木県農政部経営技術課、栃木県河内農業振興事務所、栃木県農業試験場、宇都宮市役所農業企画課・農林生産流通課、税理士法人アミック&パートナーズ 栃木、および弊社がこのプロジェクトのコンソーシアムメンバーになっています。

主に取り組んでいるのは、以下の4つのスマート技術です。

実証圃ハウス(筆者撮影)

実証圃ハウス(筆者撮影)

有限会社エフ・エフ・ヒライデの平出賢司さんと奥様の平出美樹さん(エフ・エフ・ヒライデ提供)

有限会社エフ・エフ・ヒライデの平出賢司さんと奥様の平出美樹さん(エフ・エフ・ヒライデ提供)

今回は、このうち、(4)の産直ECの導入とデータロガー活用を紹介します。

エフ・エフ・ヒライデは、販売に関して、これまでは市場出荷が中心でしたが、コロナ禍にあって、最近では個人宅への直接販売を強化しています。

しかしこの1年、EC販売が伸びていく中で、業務用の配送とは異なる、配送中のユリの温度変化、落下などの事故、顧客の受け取り後の管理など、出荷後の商品劣化のリスクが顕在化しているそうです。

そこで、試験的に株式会社ビビッドガーデンの産直通販サイト「食べチョク」を使い、温度、湿度、照度、重加速度を記録可能なデータロガーを導入して商品に同梱。配送中のデータをモニタリングし、産直ECの有効性とトレーサビリティの課題解決の実証を行っています。

平出賢司さん(筆者撮影)

平出賢司さん(筆者撮影)

実証試験に使われるデータロガー(筆者撮影)

実証試験に使われるデータロガー(筆者撮影)

データロガーは、10㎝×5㎝×3㎝ほどで、タバコの箱より少し大きい程度です。これをユリの商品を収める箱内に固定・発送し、商品到着後、消費者に返送してもらい、取得日、取得時刻、温度、湿度、照度、加速度(運搬中の衝撃の度合いが分かる)のデータを取りました。

花束にロガーを設置している様子(平出賢司氏提供)

花束にロガーを設置している様子(平出賢司氏提供)

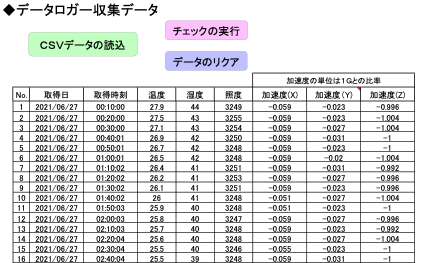

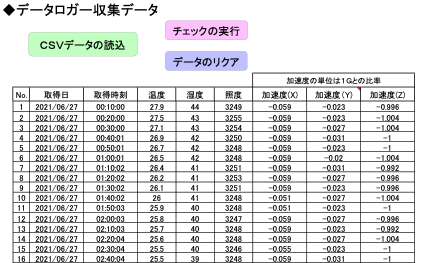

下のデータは、栃木県宇都宮市のエフ・エフ・ヒライデから、6月下旬、東京都内のある消費者に、ロガーを試験的に送った時のものです。

取得したデータはエクセルで、図は、その一部になります。

温度・湿度は輸送時にユリが梱包された箱の中の温度のことで、ユリが届くまでの鮮度に関わります。照度は箱の中の光の量ですが、梱包前と梱包後のデータのため、特に気にする必要はありません。

ただし、移送時の箱への衝撃や走行時の箱の揺れなどを示す加速度のデータから、想像以上に衝撃を受けていることが分かりました。

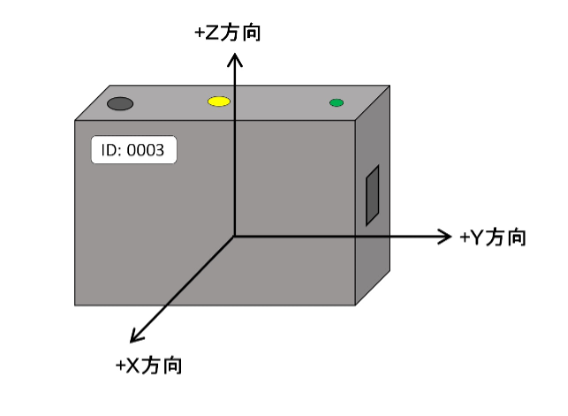

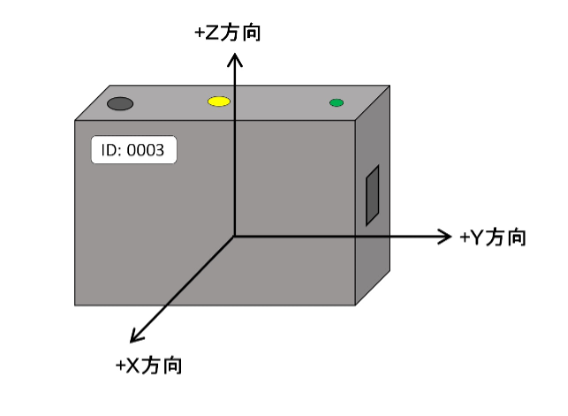

加速度のX、Y、Z方向について(「忍の里」提供)

加速度のX、Y、Z方向について(「忍の里」提供)

加速度の計測方向は上図のように、ロガー本体の前後方向がX軸、左右方向がY軸、上下方向がZ軸になります。なお、各軸の+方向は上図の通りです。

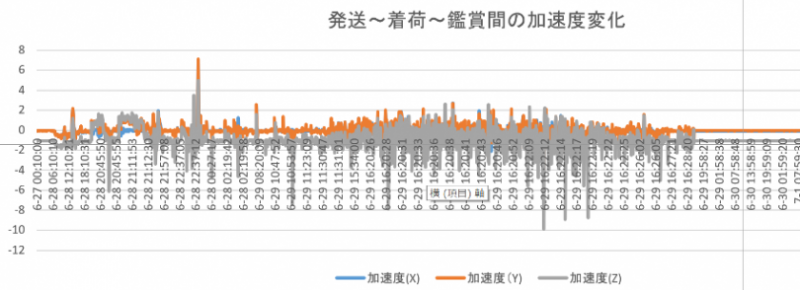

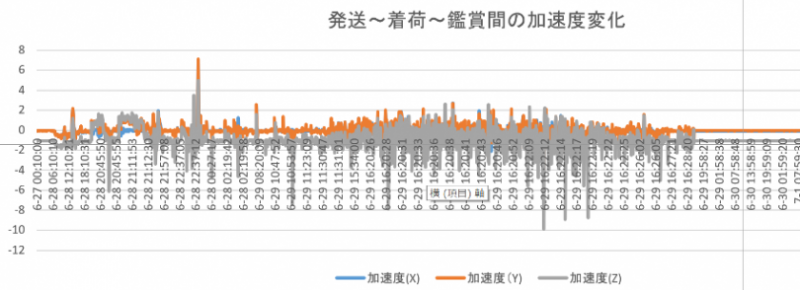

エクセルの表から加速度のみを抽出して、グラフ化したのが、下の図になります。

データロガーの加速度変化(平出賢司氏提供)

データロガーの加速度変化(平出賢司氏提供)

平出さんによると、通常、宇都宮の営業所で荷受け(発送当日) → 鹿沼のセンターで積み替え(当日夜間10時前後) → 東京のセンター(翌日) → 東京の営業所 → ドライバー持ちだして配送のルートだそうです。

これによって、以下のことが分かったそうです(平出賢司さん談)。

これらのデータをもとに、品種や季節ごとに適した鑑賞方法の提案や手入れの方法などを提案し、顧客満足度の向上に繋げることを目標にしています。

今回の実証試験では、ロガーを30個ほど用意し、常連の消費者に協力してもらい、データロガーの返送を依頼しています。データ取りは今後も繰り返し行う予定です。

温度、湿度、重加速度を記録可能なデータロガーのコストは1個約2万円と、実証用のため、比較的高価です。しかし、今後量産されるとさらに安価になり、他の農産物でも手軽に実験できるようになると思います。

「今まで稀にですが、ユリが輸送中、花がダメージを受けるなどのトラブルがありました。クレーム処理の証拠としては難しいかもしれませんが、衝撃の起きるタイミングと強さのデータを集めることで、事故を防ぐ梱包の開発などに繋げることができると思います。

また、鑑賞時のデータを解析することで、鑑賞する場所の環境と日持ちの相関を知見として集積、消費者への提案に生かす(日持ちの明知化)ことで満足度を上げることができるのではないかと思います」と平出賢司さんはデータロガーの活用方法について期待しています。

今後さらなる実証が必要ですが、「この結果をもとに、運送会社の関係者に取り扱いの仕方を徹底することができます。また、消費者に正しい管理方法を伝え、ユリ鑑賞をより長い時間、楽しんで欲しいと思っています」と平出賢司さん。

農林水産省は2025年までにすべての担い手がデジタル技術を導入することを目標にしています。従来、生産面のデジタル化が中心で、販売面は遅れている感がありました。

コロナ禍をきっかけに農産物のEC販売が増加しているなか、ユリ以外の農産物でも消費者に対するきめ細かなサポートは欠かせません。

今後の農業経営では、このような事例のように、販売面を含めたデジタル化を進め、経営戦略に生かすことが求められています。

有限会社エフ・エフ・ヒライデ

https://www.ffhiraide.net/

株式会社ビビッドガーデン

https://vivid-garden.co.jp/

食べチョク

https://www.tabechoku.com/

前回は「ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”」と題して、スマート農業には、機器だけでなく、生産者や普及指導員などとの情報交換による改善が重要であることを紹介させていただきました。

最近、スマート農業の事例を見聞させていただいていますが、全般的に生産面に偏っているような気がしています。

そこで、今回は、物流や商流までも含めた取り組みとして農産物のEC(電子商取引)が盛んになっていることから、栃木県宇都宮市のユリ生産法人で、データロガーを使ったユリのトレーサビリティデータを分析する実証実験についてご紹介します。

今回の事例:栃木県宇都宮市のユリの輸送状況のデータロガーによる分析事例

栃木県は首都圏に位置する地理的優位性と冬場の日照量が多い気候条件から、収益性の高い花きの生産振興を進めており、なかでもユリは近年作付けの増えている品目の1つです。需要面では、コロナ禍において葬儀や結婚式といった業務用が激減している一方で、ステイホーム等により廉価な家庭内需要用が伸びるといった変化が起きています。

また、コロナ禍においては、できるだけ人手を介さずに生産コストを削減し、安価な輸入品に対抗することが求められていました。

そこで、国内トップクラスの生産本数を誇るユリ生産農家である、有限会社エフ・エフ・ヒライデ代表取締役の平出賢司さん(栃木県農業士)はこれらの課題を解決するために、令和3年「スマート農業実証プロジェクト」に応募し、提案内容が評価されて採択されました。

有限会社エフ・エフ・ヒライデのほか、株式会社farmo、株式会社イーエムアイ・ラボ、株式会社ノーザンシステムサービス、株式会社ビビッドガーデン、栃木県農政部経営技術課、栃木県河内農業振興事務所、栃木県農業試験場、宇都宮市役所農業企画課・農林生産流通課、税理士法人アミック&パートナーズ 栃木、および弊社がこのプロジェクトのコンソーシアムメンバーになっています。

主に取り組んでいるのは、以下の4つのスマート技術です。

- AI搭載の門型防除用走行ロボットによる自動予察と薬剤散布

- 施設園芸用環境計測装置ファーモによるモニタリングとデータのシェアリング

- 営農・労務管理ソフト「AGRIOS」による作業効率化

- 産直ECの導入とロガーを使った出荷情報トレーサビリティシステム

実証圃ハウス(筆者撮影)

実証圃ハウス(筆者撮影) 有限会社エフ・エフ・ヒライデの平出賢司さんと奥様の平出美樹さん(エフ・エフ・ヒライデ提供)

有限会社エフ・エフ・ヒライデの平出賢司さんと奥様の平出美樹さん(エフ・エフ・ヒライデ提供)今回は、このうち、(4)の産直ECの導入とデータロガー活用を紹介します。

エフ・エフ・ヒライデは、販売に関して、これまでは市場出荷が中心でしたが、コロナ禍にあって、最近では個人宅への直接販売を強化しています。

しかしこの1年、EC販売が伸びていく中で、業務用の配送とは異なる、配送中のユリの温度変化、落下などの事故、顧客の受け取り後の管理など、出荷後の商品劣化のリスクが顕在化しているそうです。

そこで、試験的に株式会社ビビッドガーデンの産直通販サイト「食べチョク」を使い、温度、湿度、照度、重加速度を記録可能なデータロガーを導入して商品に同梱。配送中のデータをモニタリングし、産直ECの有効性とトレーサビリティの課題解決の実証を行っています。

平出賢司さん(筆者撮影)

平出賢司さん(筆者撮影)発送1件ごとにロガーを使って加速度、温湿度変化などをチェック

実証試験に使われるデータロガー(筆者撮影)

実証試験に使われるデータロガー(筆者撮影)データロガーは、10㎝×5㎝×3㎝ほどで、タバコの箱より少し大きい程度です。これをユリの商品を収める箱内に固定・発送し、商品到着後、消費者に返送してもらい、取得日、取得時刻、温度、湿度、照度、加速度(運搬中の衝撃の度合いが分かる)のデータを取りました。

花束にロガーを設置している様子(平出賢司氏提供)

花束にロガーを設置している様子(平出賢司氏提供)下のデータは、栃木県宇都宮市のエフ・エフ・ヒライデから、6月下旬、東京都内のある消費者に、ロガーを試験的に送った時のものです。

取得したデータはエクセルで、図は、その一部になります。

温度・湿度は輸送時にユリが梱包された箱の中の温度のことで、ユリが届くまでの鮮度に関わります。照度は箱の中の光の量ですが、梱包前と梱包後のデータのため、特に気にする必要はありません。

ただし、移送時の箱への衝撃や走行時の箱の揺れなどを示す加速度のデータから、想像以上に衝撃を受けていることが分かりました。

加速度のX、Y、Z方向について(「忍の里」提供)

加速度のX、Y、Z方向について(「忍の里」提供)加速度の計測方向は上図のように、ロガー本体の前後方向がX軸、左右方向がY軸、上下方向がZ軸になります。なお、各軸の+方向は上図の通りです。

エクセルの表から加速度のみを抽出して、グラフ化したのが、下の図になります。

データロガーの加速度変化(平出賢司氏提供)

データロガーの加速度変化(平出賢司氏提供)平出さんによると、通常、宇都宮の営業所で荷受け(発送当日) → 鹿沼のセンターで積み替え(当日夜間10時前後) → 東京のセンター(翌日) → 東京の営業所 → ドライバー持ちだして配送のルートだそうです。

これによって、以下のことが分かったそうです(平出賢司さん談)。

- 運送中に相当する時間帯は、加速度変化の多い6月28日15時~6月29日17時頃までと類推できる。

- 加速度値の大きい6月28日 22時37分13秒の時は、鹿沼センターでの積み替えの時間に相当する(類推)ため、放り投げ、落下などがあったことが類推できる。

- 配達のためドライバーの持ち出した6月29日の午後の時間帯の加速度変化が大きい。

- 加速度の値がほぼ平らになった時間帯は、観賞の場所に置いてある状態

- 加速度の大きい部分が=商品事故に繋がる可能性の大きいターム(期間)になる。

これらのデータをもとに、品種や季節ごとに適した鑑賞方法の提案や手入れの方法などを提案し、顧客満足度の向上に繋げることを目標にしています。

課題と今後の方向

今回の実証試験では、ロガーを30個ほど用意し、常連の消費者に協力してもらい、データロガーの返送を依頼しています。データ取りは今後も繰り返し行う予定です。

温度、湿度、重加速度を記録可能なデータロガーのコストは1個約2万円と、実証用のため、比較的高価です。しかし、今後量産されるとさらに安価になり、他の農産物でも手軽に実験できるようになると思います。

「今まで稀にですが、ユリが輸送中、花がダメージを受けるなどのトラブルがありました。クレーム処理の証拠としては難しいかもしれませんが、衝撃の起きるタイミングと強さのデータを集めることで、事故を防ぐ梱包の開発などに繋げることができると思います。

また、鑑賞時のデータを解析することで、鑑賞する場所の環境と日持ちの相関を知見として集積、消費者への提案に生かす(日持ちの明知化)ことで満足度を上げることができるのではないかと思います」と平出賢司さんはデータロガーの活用方法について期待しています。

今後さらなる実証が必要ですが、「この結果をもとに、運送会社の関係者に取り扱いの仕方を徹底することができます。また、消費者に正しい管理方法を伝え、ユリ鑑賞をより長い時間、楽しんで欲しいと思っています」と平出賢司さん。

農林水産省は2025年までにすべての担い手がデジタル技術を導入することを目標にしています。従来、生産面のデジタル化が中心で、販売面は遅れている感がありました。

コロナ禍をきっかけに農産物のEC販売が増加しているなか、ユリ以外の農産物でも消費者に対するきめ細かなサポートは欠かせません。

今後の農業経営では、このような事例のように、販売面を含めたデジタル化を進め、経営戦略に生かすことが求められています。

本実証課題は、農林水産省「スマート農業実証プロジェクト(課題番号:花3C1リ、実証課題名:ポストコロナに対応した切り花のスマート農業技術生産および商流による「スマートリリー」ビジネスモデルの実証、事業主体:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)」の支援により実施されています。

有限会社エフ・エフ・ヒライデ

https://www.ffhiraide.net/

株式会社ビビッドガーデン

https://vivid-garden.co.jp/

食べチョク

https://www.tabechoku.com/

【連載】“生産者目線”で考えるスマート農業

- 世界有数の農産物輸出国、タイの農業現場から見える “スマートな農業経営”の現実【生産者目線でスマート農業を考える 第30回】

- アフリカのスマート農業はどうなっているのか? ギニアの農業専門家に聞きました【生産者目線でスマート農業を考える 第29回】

- 農業DXで先を行く台湾に学ぶ、スマート農業の現状【生産者目線でスマート農業を考える 第28回】

- スマート農業の本質は経営をスマートに考えること【生産者目線でスマート農業を考える 第27回】

- 肥料高騰のなか北海道で普及が進む「衛星画像サービス」の実効性【生産者目線でスマート農業を考える 第26回】

- 中山間地の稲作に本当に必要とされているスマート農業とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第25回】

- 海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】

- ロボットが常時稼働する理想のスマートリンゴ園の構築は可能か?【生産者目線でスマート農業を考える 第23回】

- 日本産野菜の輸出に関わるQRコードを使ったトレーサビリティの「見える化」【生産者目線でスマート農業を考える 第22回】

- インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由【生産者目線でスマート農業を考える 第21回】

- みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】

- スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】

- 生産者にとって本当に役立つ自動灌水、自動換気・遮光システムとは【生産者目線でスマート農業を考える 第18回】

- JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】

- スマート農機の導入コストを大幅に下げる、日本の「農業コントラクター事業」普及・拡大の展望 【生産者目線でスマート農業を考える 第16回】

- AI農薬散布ロボットによってユリの農薬使用量50%削減へ【生産者目線でスマート農業を考える 第15回】

- 農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】

- ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”【生産者目線でスマート農業を考える 第13回】

- IoTカメラ&電気柵導入でわかった、中山間地での獣害対策に必要なこと【生産者目線でスマート農業を考える 第12回】

- 直進アシスト機能付き田植機は初心者でも簡単に使えるのか?【生産者目線でスマート農業を考える 第11回】

- 全国初! 福井県内全域をカバーするRTK固定基地局はスマート農業普及を加速させるか?【生産者目線でスマート農業を考える 第10回】

- キャベツ栽培を「見える化」へ導く「クロノロジー型危機管理情報共有システム」とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第9回】

- ブロッコリー収穫機で見た機械化と栽培法との妥協方法【生産者目線でスマート農業を考える 第8回】

- コロナ禍で急速に進化するICT活用とスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第7回】

- 徳島県のミニトマトハウスで見たスマート農業で、軽労化と高能率化を同時に実現する方法【生産者目線でスマート農業を考える 第6回】

- 若手後継者を呼び込むスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第5回】

- 地上を走るドローンによるセンシングをサポートする普及指導員【生産者目線でスマート農業を考える 第4回】

- スマート農機は安くないと普及しない?【生産者目線でスマート農業を考える 第3回】

- 果樹用ロボットで生産者に寄り添うスマート農機ベンチャー【生産者目線でスマート農業を考える 第2回】

- 浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」【生産者目線でスマート農業を考える 第1回】

SHARE