スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】

日本農業サポート研究所の福田です。弊社は「日本農業の発展に貢献したい」との理念のもと、農産物輸出支援、海外農業視察、IT化等による農業経営改善、企業の農業参入支援などの事業に取り組んでいます。令和元年から約3年間、10件以上の国や県のスマート農業のプロジェクトに関わってきました。

現在、スマート農業はIoT、AI、ロボットおよびICTの農業分野の導入が進められています。しかし、機器が高価で導入が難しく、種類も豊富で何を購入すべきかわからないなど、スマート農機が自身の営農に適しているのかわからない方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、これまで携わってきた案件・経験を通じて、生産者がスマート農業を導入する際に知っておいた方が良いこと3つのことをご紹介したいと思います。

国や県のスマート農業プロジェクトのなかで、興味深いと感じたのは、広島県独自のプロジェクト「ひろしま型スマート農業推進事業(愛称:ひろしまseed box)」です。

他のプロジェクトとの相違点は、広島県が中心となって地元企業や生産者と一緒に事業を進め、生産者のサポートに県職員、特に普及指導員が深く関わっていたところです。

また先月プロジェクトのテーマ選定会議を行い、今回は「トマトの栽培から販売までの効率的な一貫体系の構築」「レモン等の大規模経営の実現に向けた効率的な一貫体系の構築」「中山間地域における100ha規模の水稲栽培の実現に向けた効率的な生産体系の構築」の3つのプロジェクトテーマが決定しました。

こういった地域に根差したプロジェクトは、今後増えていくべきだと思います。

広島県サンワファーム(左から県庁職員、普及指導員、エネコム社3名、大宮農場長)

広島県サンワファーム(左から県庁職員、普及指導員、エネコム社3名、大宮農場長)

こうした多くの案件に携わる中で「最初の設計段階に生産者がどのくらい関与しているか」が、その後のスマート農業導入を左右すると感じています。

・具体例

浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!

上記のプロジェクトでは、生産者を中心に設計されました。もし生産者自身でそれを行うことが難しい場合は、県職員や民間のコンサルタントに委託することになりますが、委託された側が生産者の声をどの程度理解して設計したかが重要になります。

「スマート農業はテクノロジーではない、マネジメントである(東京農工大学 澁澤栄先生)」と言われるように、できれば生産者自身が、それが難しければ普及指導員など外部の支援者が農作物を栽培し、農業経営を運営するうえで困っていることに企業の技術を組み合わせ、マネジメントしなければなりません。

その意味では、これからは生産者も栽培ノウハウだけでなく、より収益を高めて労力も軽減するためにどのようなスマート農機などの技術やツールがあるのかを学び、利益が出せる営農を意識していく必要があると思います。

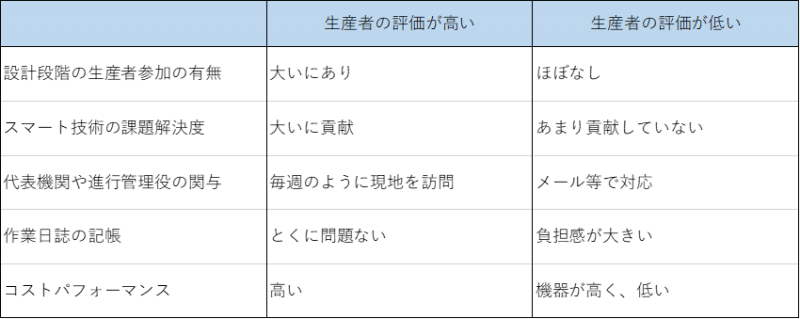

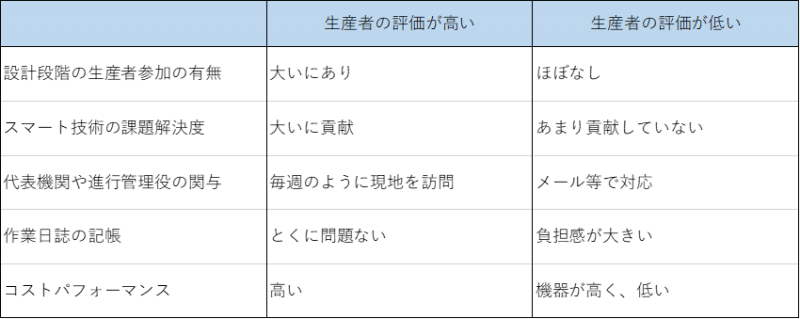

下図は筆者がこれまで関わってきたプロジェクトで感じたことをまとめたものです。生産者の評価が高いプロジェクトと低いプロジェクトには共通点があることがわかりました。

生産者の評価別にみる共通点

設計段階の生産者の関与、さらに代表機関や進行管理役などの関係者が現場に頻繁に訪問して話し合うことで、生産者とスマート農機の業者等のギャップが埋められ、プロジェクト成功につながっていることがわかります。

今までのスマート農業は、自動運転トラクターやコンバインなど、高投資な機械化に偏る傾向がありました。なぜそうなったのかというと、国や地方自治体などがまず大規模水田作のスマート農業普及を優先し、そこでモデル構築を行ってきたという事情があったからです。

三重県伊賀市の種子生産のスマート農業実証プロジェクト「スマート農機は安くないと普及しない? 」では、圃場1枚ごとに水位センサーと給水ゲートを導入しました。センサーを導入したことでスマホから各圃場の水位確認と給水・止水ができ、見回り時間の短縮によるコストダウンと精密な水管理が行えるようになりました。

今後は中山間地や小規模農業など地域に合ったスマート農業が必要になり、比較的安価な機械化・デジタル化を考えるべきだと思います。

一方、大規模農業法人として福井県鯖江市のエコファーム舟枝の事例「若手後継者を呼び込むスマート農業」では、GPSによるスマート農機の自動走行制御技術を活用した重粘土壌地帯水田の排水性改善、ドローンによる生育診断、収量コンバインで圃場ごとの生産性を把握するなど、さまざまな水田作のスマート農機を使用しています。

スマート農機を使用すると、「KSAS(クボタ スマートアグリシステム)」や「アグリノート」といった営農支援ツールを活かすことができます。営農支援ツールは稲などの水田作がメインなので、GAPを取得している大規模法人は米を管理していくうえで欠かせないものとなっています。

対して、中小規模と大規模の両方でスマート農業実証プロジェクトに関わって感じたのは、営農支援ツールを使った管理方法は家族経営には面倒で長続きしないのではないかということです。これは小規模の家族経営ではすでに紙ベースで記帳しており、その記帳を使用している構成員も限られた方のみなので、アプリを使ってデータを共有する必要性がないからです。

稲作のスマート農機は出尽くした感があります。露地野菜や果樹経営で使えるスマート農機の開発の余地が大きく、この分野がターゲットになってくるのではないでしょうか。

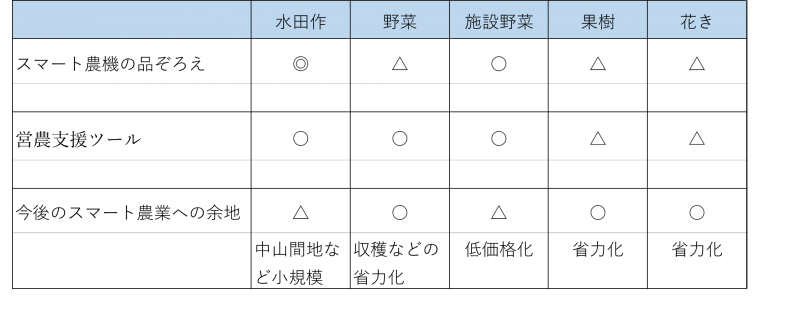

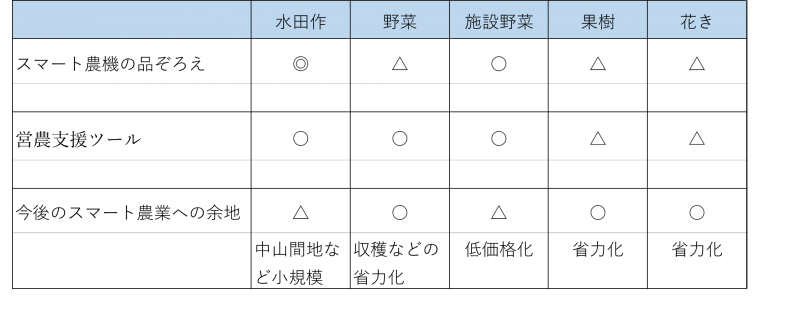

農林水産省でも令和3年度補正で予算化し、スマート農機開発・改良の公募が始まっており、野菜や果樹経営で使えるスマート農機などが対象になっています。下図は、私が感じているスマート農業技術の開発・実証・実装の状況です。

スマート農業技術の開発・実証・実装の状況

水田作は小規模な水田や、中山間地を除けばスマート農業は推進されていますが、野菜、果樹、花木などはまだまだ人の手が多くかかっているのが現状です。

水田作は小規模な水田や、中山間地を除けばスマート農業は推進されていますが、野菜、果樹、花木などはまだまだ人の手が多くかかっているのが現状です。

生産者には以下の3つのことを頭に入れて、スマート農業導入を検討していただきたいです。

(1)現場の課題を明確にし、その解決のために役立つものを選ぶ

“スマート農業は手段であって、目的ではない”。最近この言葉をよく耳にします。

生産者が“専門家”や“メーカー”の言いなりになってしまい、スマート農業が目的化してしまうことがあります。外部支援者である普及指導員や営農指導員は、生産者から少し離れた客観的立場で目的化しないように助言する必要があると思います。

スマート農機の購入を考えている方は“現場の課題は何か”“それをどう解決するか”などを明確にし、その問題を解決するための手段として、どのようなスマート農機が必要なのかを検討するといいでしょう。これには生産者が普及指導員やコンサルタントなど外部機関の意見を聞いて、客観化することが必要です。

また、検討の際にはインターネットなどで同じような問題を抱えている案件がないか検索し、不明な点があればスマート農機を制作・販売している会社に直接問い合わせると、自分の経営に合ったスマート農機を見つけることができると思います。

ちなみに、生研支援センターでは「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」と題し、スマート農業技術・機器の開発が依然として不十分な品目や分野を対象に、生産現場のスマート化を加速するために必要な農業技術を開発・改良する提案を広く募っています。公募締切りは令和4年2月14日(月曜日)正午ですが、興味がある方は応募してみるのもいいと思います。

(2)仲間や地域の人々とシェアリングやコントラクターなどを活用

公募締切りは令和4年2月7日(月曜日) 12時ですが、農研機構の「スマート農業産地形成実証」では産地プロの応募が開始されています。

農水省も個別経営だけでは限界があるという認識はあるようです。今後は、シェアリングやコントラクターの利用も増えると思います。

ただ、浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」で紹介した、若手農家4名で構成されている「春野耕作隊」でシェアリングを実施している山下光之さんは問題点も教えてくださいました。それは、「気心がわかっている生産者同士でないと使いたい時期の調整が難しく、シェアリングしにくい」ということです。

しかし、トラクターによる耕うんより、草刈り機のように多少草刈り時期が多少ズレていても農業生産に影響のないスマート農機の方がシェアリングしやすいとも指摘されていました。農機のコストは抑えられますが、シェアリングする人たちとの関係、それぞれの作物のスケジュール、そしてシェアリングした農機の管理も必要になってきます。

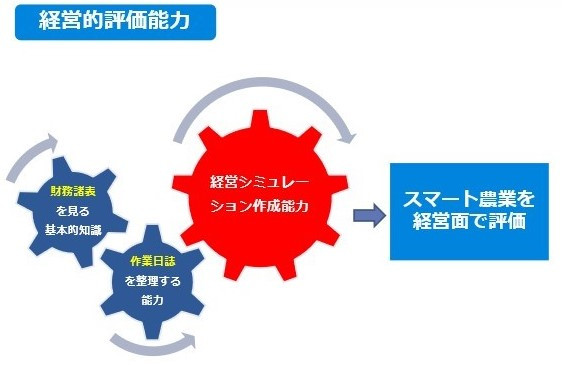

(3)スマート農機の経営評価と技術を見極める

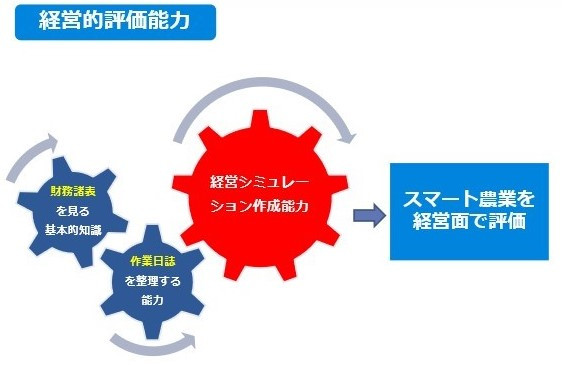

スマート農業の導入には経営的評価が重要です。その上で、生産者自身が導入すべきか決定する必要があります。スマート農機の償却費など新規経費がいくらかかり、どのくらいの労働時間の削減効果があるのか。さらにスマート農機によって収量が増加するのかなどの概算は、ある程度計算できると思います。正確な試算は、普及指導員やコンサルタントなどに聞いた方が良いでしょう。

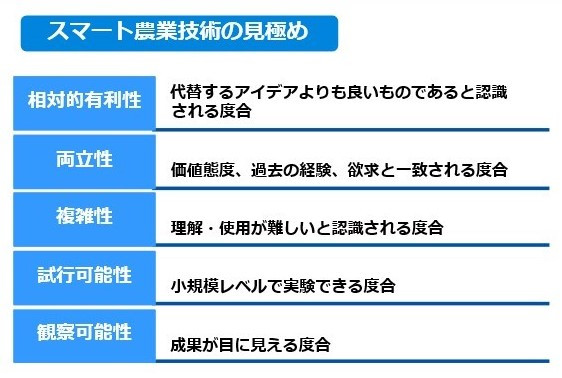

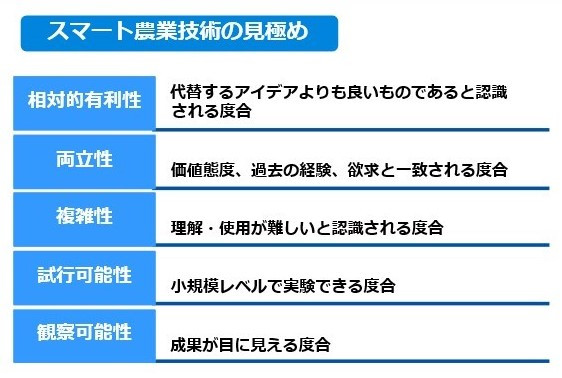

下図はイノベーションの具備する「スマート農業技術の見極め」5条件です。生産者やスマート農機導入の支援者(コンサルタントなど)は、この5条件を念頭に置いてスマート農業技術を評価し、普及技術かどうかを認識すると良いでしょう。

資料:E.M.ロジャーズ「イノベーションの普及学」より筆者作成

資料:E.M.ロジャーズ「イノベーションの普及学」より筆者作成

スマート農機の展示会や実演会などには極力足を運び、参加してみてください。スマート農機を実際に見て生産者やメーカーなどの話を聞きいたうえで「代替するアイデアより良いか」「自分の欲求と一致しているか」「操作が複雑でないか」「試行ができるか」「成果が目に見えるか」などを確認し、スマート農機を評価する習慣を身につけていくと良いと思います。

コロナ禍になってから、オンラインでのスマート農業関係のセミナーなどが受講しやすくなり、無料の場合も多いようです。実際にスマート農機を使っている生産者から意見を聞くと良いでしょう。

例えば、獣害対策にIoTカメラを導入することは課題が明確です。生産者の要求とメーカーの意図が合致しやすく、「複雑でない」「試行も簡単」「成果も目にみえる」など効果が実感しやすいです。まずは安価で簡単な技術から導入すると費用対効果が理解できると思います。

広島県サンワファームでのIoTカメラ

広島県サンワファームでのIoTカメラ

スマート農業は令和元年頃の黎明期を経て、令和3年ぐらいから成熟期に入っていると言えます。利用するのは生産者自身です。「自分が使えるかどうか」をメインにスマート農機を評価し、普及指導員や民間のコンサルタントの意見を参考に導入するかどうかを決めていくべきだと思います。

昨今のコメをはじめ農産物の価格が下落し、ガソリンや肥料などが経費高になっています。ハードウェアを盲目的に購入するだけでなくドローンや自動操舵トラクターの作業委託サービスも検討し、生産者が「機械化貧乏」に陥らないように、無理なくスマート農業を導入していくことが成功のカギになるでしょう。

株式会社日本農業サポート研究所

http://www.ijas.co.jp/

現在、スマート農業はIoT、AI、ロボットおよびICTの農業分野の導入が進められています。しかし、機器が高価で導入が難しく、種類も豊富で何を購入すべきかわからないなど、スマート農機が自身の営農に適しているのかわからない方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、これまで携わってきた案件・経験を通じて、生産者がスマート農業を導入する際に知っておいた方が良いこと3つのことをご紹介したいと思います。

1. スマート農業開発に携わる生産者・企業・研究者のギャップを埋める

国や県のスマート農業プロジェクトのなかで、興味深いと感じたのは、広島県独自のプロジェクト「ひろしま型スマート農業推進事業(愛称:ひろしまseed box)」です。

他のプロジェクトとの相違点は、広島県が中心となって地元企業や生産者と一緒に事業を進め、生産者のサポートに県職員、特に普及指導員が深く関わっていたところです。

また先月プロジェクトのテーマ選定会議を行い、今回は「トマトの栽培から販売までの効率的な一貫体系の構築」「レモン等の大規模経営の実現に向けた効率的な一貫体系の構築」「中山間地域における100ha規模の水稲栽培の実現に向けた効率的な生産体系の構築」の3つのプロジェクトテーマが決定しました。

こういった地域に根差したプロジェクトは、今後増えていくべきだと思います。

広島県サンワファーム(左から県庁職員、普及指導員、エネコム社3名、大宮農場長)

広島県サンワファーム(左から県庁職員、普及指導員、エネコム社3名、大宮農場長)こうした多くの案件に携わる中で「最初の設計段階に生産者がどのくらい関与しているか」が、その後のスマート農業導入を左右すると感じています。

・具体例

浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!

上記のプロジェクトでは、生産者を中心に設計されました。もし生産者自身でそれを行うことが難しい場合は、県職員や民間のコンサルタントに委託することになりますが、委託された側が生産者の声をどの程度理解して設計したかが重要になります。

「スマート農業はテクノロジーではない、マネジメントである(東京農工大学 澁澤栄先生)」と言われるように、できれば生産者自身が、それが難しければ普及指導員など外部の支援者が農作物を栽培し、農業経営を運営するうえで困っていることに企業の技術を組み合わせ、マネジメントしなければなりません。

その意味では、これからは生産者も栽培ノウハウだけでなく、より収益を高めて労力も軽減するためにどのようなスマート農機などの技術やツールがあるのかを学び、利益が出せる営農を意識していく必要があると思います。

下図は筆者がこれまで関わってきたプロジェクトで感じたことをまとめたものです。生産者の評価が高いプロジェクトと低いプロジェクトには共通点があることがわかりました。

生産者の評価別にみる共通点

設計段階の生産者の関与、さらに代表機関や進行管理役などの関係者が現場に頻繁に訪問して話し合うことで、生産者とスマート農機の業者等のギャップが埋められ、プロジェクト成功につながっていることがわかります。

2.経営規模に応じた適切なスマート農業を選ぶ

今までのスマート農業は、自動運転トラクターやコンバインなど、高投資な機械化に偏る傾向がありました。なぜそうなったのかというと、国や地方自治体などがまず大規模水田作のスマート農業普及を優先し、そこでモデル構築を行ってきたという事情があったからです。

三重県伊賀市の種子生産のスマート農業実証プロジェクト「スマート農機は安くないと普及しない? 」では、圃場1枚ごとに水位センサーと給水ゲートを導入しました。センサーを導入したことでスマホから各圃場の水位確認と給水・止水ができ、見回り時間の短縮によるコストダウンと精密な水管理が行えるようになりました。

今後は中山間地や小規模農業など地域に合ったスマート農業が必要になり、比較的安価な機械化・デジタル化を考えるべきだと思います。

一方、大規模農業法人として福井県鯖江市のエコファーム舟枝の事例「若手後継者を呼び込むスマート農業」では、GPSによるスマート農機の自動走行制御技術を活用した重粘土壌地帯水田の排水性改善、ドローンによる生育診断、収量コンバインで圃場ごとの生産性を把握するなど、さまざまな水田作のスマート農機を使用しています。

スマート農機を使用すると、「KSAS(クボタ スマートアグリシステム)」や「アグリノート」といった営農支援ツールを活かすことができます。営農支援ツールは稲などの水田作がメインなので、GAPを取得している大規模法人は米を管理していくうえで欠かせないものとなっています。

対して、中小規模と大規模の両方でスマート農業実証プロジェクトに関わって感じたのは、営農支援ツールを使った管理方法は家族経営には面倒で長続きしないのではないかということです。これは小規模の家族経営ではすでに紙ベースで記帳しており、その記帳を使用している構成員も限られた方のみなので、アプリを使ってデータを共有する必要性がないからです。

稲作のスマート農機は出尽くした感があります。露地野菜や果樹経営で使えるスマート農機の開発の余地が大きく、この分野がターゲットになってくるのではないでしょうか。

3.スマート農機の普及の現状と今後の方向

農林水産省でも令和3年度補正で予算化し、スマート農機開発・改良の公募が始まっており、野菜や果樹経営で使えるスマート農機などが対象になっています。下図は、私が感じているスマート農業技術の開発・実証・実装の状況です。

スマート農業技術の開発・実証・実装の状況

水田作は小規模な水田や、中山間地を除けばスマート農業は推進されていますが、野菜、果樹、花木などはまだまだ人の手が多くかかっているのが現状です。

水田作は小規模な水田や、中山間地を除けばスマート農業は推進されていますが、野菜、果樹、花木などはまだまだ人の手が多くかかっているのが現状です。生産者には以下の3つのことを頭に入れて、スマート農業導入を検討していただきたいです。

(1)現場の課題を明確にし、その解決のために役立つものを選ぶ

“スマート農業は手段であって、目的ではない”。最近この言葉をよく耳にします。

生産者が“専門家”や“メーカー”の言いなりになってしまい、スマート農業が目的化してしまうことがあります。外部支援者である普及指導員や営農指導員は、生産者から少し離れた客観的立場で目的化しないように助言する必要があると思います。

スマート農機の購入を考えている方は“現場の課題は何か”“それをどう解決するか”などを明確にし、その問題を解決するための手段として、どのようなスマート農機が必要なのかを検討するといいでしょう。これには生産者が普及指導員やコンサルタントなど外部機関の意見を聞いて、客観化することが必要です。

また、検討の際にはインターネットなどで同じような問題を抱えている案件がないか検索し、不明な点があればスマート農機を制作・販売している会社に直接問い合わせると、自分の経営に合ったスマート農機を見つけることができると思います。

ちなみに、生研支援センターでは「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」と題し、スマート農業技術・機器の開発が依然として不十分な品目や分野を対象に、生産現場のスマート化を加速するために必要な農業技術を開発・改良する提案を広く募っています。公募締切りは令和4年2月14日(月曜日)正午ですが、興味がある方は応募してみるのもいいと思います。

(2)仲間や地域の人々とシェアリングやコントラクターなどを活用

公募締切りは令和4年2月7日(月曜日) 12時ですが、農研機構の「スマート農業産地形成実証」では産地プロの応募が開始されています。

農水省も個別経営だけでは限界があるという認識はあるようです。今後は、シェアリングやコントラクターの利用も増えると思います。

ただ、浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」で紹介した、若手農家4名で構成されている「春野耕作隊」でシェアリングを実施している山下光之さんは問題点も教えてくださいました。それは、「気心がわかっている生産者同士でないと使いたい時期の調整が難しく、シェアリングしにくい」ということです。

しかし、トラクターによる耕うんより、草刈り機のように多少草刈り時期が多少ズレていても農業生産に影響のないスマート農機の方がシェアリングしやすいとも指摘されていました。農機のコストは抑えられますが、シェアリングする人たちとの関係、それぞれの作物のスケジュール、そしてシェアリングした農機の管理も必要になってきます。

(3)スマート農機の経営評価と技術を見極める

スマート農業の導入には経営的評価が重要です。その上で、生産者自身が導入すべきか決定する必要があります。スマート農機の償却費など新規経費がいくらかかり、どのくらいの労働時間の削減効果があるのか。さらにスマート農機によって収量が増加するのかなどの概算は、ある程度計算できると思います。正確な試算は、普及指導員やコンサルタントなどに聞いた方が良いでしょう。

下図はイノベーションの具備する「スマート農業技術の見極め」5条件です。生産者やスマート農機導入の支援者(コンサルタントなど)は、この5条件を念頭に置いてスマート農業技術を評価し、普及技術かどうかを認識すると良いでしょう。

資料:E.M.ロジャーズ「イノベーションの普及学」より筆者作成

資料:E.M.ロジャーズ「イノベーションの普及学」より筆者作成スマート農機の展示会や実演会などには極力足を運び、参加してみてください。スマート農機を実際に見て生産者やメーカーなどの話を聞きいたうえで「代替するアイデアより良いか」「自分の欲求と一致しているか」「操作が複雑でないか」「試行ができるか」「成果が目に見えるか」などを確認し、スマート農機を評価する習慣を身につけていくと良いと思います。

スマート農業技術は「生産者目線」で評価されてこそ役に立つ

コロナ禍になってから、オンラインでのスマート農業関係のセミナーなどが受講しやすくなり、無料の場合も多いようです。実際にスマート農機を使っている生産者から意見を聞くと良いでしょう。

例えば、獣害対策にIoTカメラを導入することは課題が明確です。生産者の要求とメーカーの意図が合致しやすく、「複雑でない」「試行も簡単」「成果も目にみえる」など効果が実感しやすいです。まずは安価で簡単な技術から導入すると費用対効果が理解できると思います。

広島県サンワファームでのIoTカメラ

広島県サンワファームでのIoTカメラスマート農業は令和元年頃の黎明期を経て、令和3年ぐらいから成熟期に入っていると言えます。利用するのは生産者自身です。「自分が使えるかどうか」をメインにスマート農機を評価し、普及指導員や民間のコンサルタントの意見を参考に導入するかどうかを決めていくべきだと思います。

昨今のコメをはじめ農産物の価格が下落し、ガソリンや肥料などが経費高になっています。ハードウェアを盲目的に購入するだけでなくドローンや自動操舵トラクターの作業委託サービスも検討し、生産者が「機械化貧乏」に陥らないように、無理なくスマート農業を導入していくことが成功のカギになるでしょう。

株式会社日本農業サポート研究所

http://www.ijas.co.jp/

【連載】“生産者目線”で考えるスマート農業

- 世界有数の農産物輸出国、タイの農業現場から見える “スマートな農業経営”の現実【生産者目線でスマート農業を考える 第30回】

- アフリカのスマート農業はどうなっているのか? ギニアの農業専門家に聞きました【生産者目線でスマート農業を考える 第29回】

- 農業DXで先を行く台湾に学ぶ、スマート農業の現状【生産者目線でスマート農業を考える 第28回】

- スマート農業の本質は経営をスマートに考えること【生産者目線でスマート農業を考える 第27回】

- 肥料高騰のなか北海道で普及が進む「衛星画像サービス」の実効性【生産者目線でスマート農業を考える 第26回】

- 中山間地の稲作に本当に必要とされているスマート農業とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第25回】

- 海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】

- ロボットが常時稼働する理想のスマートリンゴ園の構築は可能か?【生産者目線でスマート農業を考える 第23回】

- 日本産野菜の輸出に関わるQRコードを使ったトレーサビリティの「見える化」【生産者目線でスマート農業を考える 第22回】

- インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由【生産者目線でスマート農業を考える 第21回】

- みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】

- スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】

- 生産者にとって本当に役立つ自動灌水、自動換気・遮光システムとは【生産者目線でスマート農業を考える 第18回】

- JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】

- スマート農機の導入コストを大幅に下げる、日本の「農業コントラクター事業」普及・拡大の展望 【生産者目線でスマート農業を考える 第16回】

- AI農薬散布ロボットによってユリの農薬使用量50%削減へ【生産者目線でスマート農業を考える 第15回】

- 農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】

- ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”【生産者目線でスマート農業を考える 第13回】

- IoTカメラ&電気柵導入でわかった、中山間地での獣害対策に必要なこと【生産者目線でスマート農業を考える 第12回】

- 直進アシスト機能付き田植機は初心者でも簡単に使えるのか?【生産者目線でスマート農業を考える 第11回】

- 全国初! 福井県内全域をカバーするRTK固定基地局はスマート農業普及を加速させるか?【生産者目線でスマート農業を考える 第10回】

- キャベツ栽培を「見える化」へ導く「クロノロジー型危機管理情報共有システム」とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第9回】

- ブロッコリー収穫機で見た機械化と栽培法との妥協方法【生産者目線でスマート農業を考える 第8回】

- コロナ禍で急速に進化するICT活用とスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第7回】

- 徳島県のミニトマトハウスで見たスマート農業で、軽労化と高能率化を同時に実現する方法【生産者目線でスマート農業を考える 第6回】

- 若手後継者を呼び込むスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第5回】

- 地上を走るドローンによるセンシングをサポートする普及指導員【生産者目線でスマート農業を考える 第4回】

- スマート農機は安くないと普及しない?【生産者目線でスマート農業を考える 第3回】

- 果樹用ロボットで生産者に寄り添うスマート農機ベンチャー【生産者目線でスマート農業を考える 第2回】

- 浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」【生産者目線でスマート農業を考える 第1回】

SHARE