みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】

こんにちは。日本農業サポート研究所の福田浩一です。

三ヶ日町農業協同組合(JAみっかび)が新設したAI選果機が、2021年(令和3年)産果実の選果から稼働を始めました。AI選果機の導入に伴い、生産者が出荷前に行う家庭選果に、作業の省力につながる新たな選果基準が適用され、家庭選果時間を50%近く削減することに成功しています。

本題に入る前に、まず、JAみっかびのみかん産地について紹介しましょう。

静岡県によると、平成29年産のJAみっかびのみかんは販売額が70億円、販売単価329円、生産量2.1万t、栽培面積1,422haで静岡県内トップ。日本を代表するブランドみかんの産地です。ここ10数年間、販売額、単価は上昇傾向にあり、栽培面積は維持しているそうです。

みかんの樹は古くなるほど成り疲れにより、翌年度の生産量への影響が著しくなるため、産地では早くから優良品種への更新を進めてきました。「青島温州」を主力品種に育て、高品質生産に取り組んだ結果、1月から3月の市場シェアを高め、他産地に比べ高い単価を維持しています。

AI選果機の活用は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト・中山間地におけるみかん経営の収益向上及び省力スマート生産技術体系の実証」(代表機関:静岡県農業戦略課)の一実証項目になっており、プロジェクトでは令和3年度の目標としては、家庭選果作業の約 50%削減、単価向上 10%を目指しています。

新選果場外観

新選果場外観

JAみっかび営農柑橘部柑橘課課長補佐 成澤和久さんのご案内で、AIによるスマート農業の成果をうかがいました。

JA三ヶ日でのAI選果作業の様子

JA三ヶ日でのAI選果作業の様子

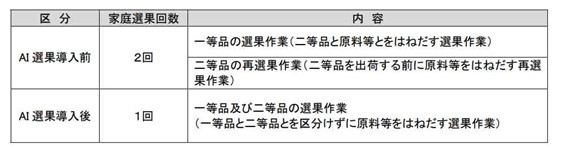

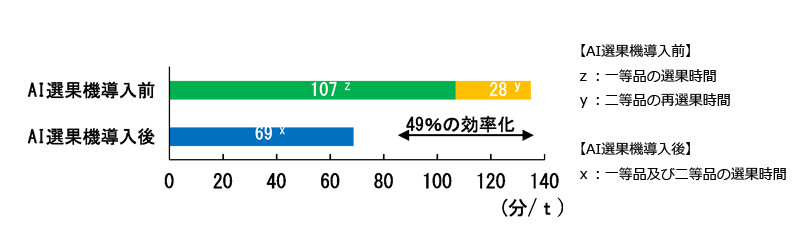

JAみっかび管内のみかんの集荷から出荷に至るまでの作業は、従来は、下の表のように、一等品と二等品を選果する作業の2回行っていました。家庭選果(生産者が収穫後に自分で選果すること)に限って言うと、1t当たり2回の作業で70分程度かかっており、年間で60t出荷する生産者の場合、70時間もの大きな負担になっていました。

資料:令和3年度成果報告書より

資料:令和3年度成果報告書より

JAみっかびのAI選果機導入によって、この家庭選果を1回に半減させることができれば、生産者にとって大きな労働負担軽減につながるだけでなく、生産者にといってコスト削減の効果も大きいことになります。

新選果場にみかんを持ち込む農家

新選果場にみかんを持ち込む農家

農家から持ち込まれたみかん

農家から持ち込まれたみかん

具体的には、今までの家庭選果では、生キズ、腐敗のある果実、外観格外のもの、二等品を取り除いた一等品のみを出荷し、その後二等品のみを再度家庭選果して2度目の出荷をしていました。つまり、合計2回出荷していたことになります。

そのため、2018年から3年間かけて多量の写真を読み込ませる必要がありました。浮き皮、病害虫のチャノキイロアザミウマ、黒点病、生傷などのみかんの写真を数万枚AIに学習させました。

これらの判別は従来、人の目が頼りでした。AIによる選果精度は大幅に向上し、最終チェックを人の目でするだけで良いレベルになっています。

自動で箱詰めされるみかん

自動で箱詰めされるみかん

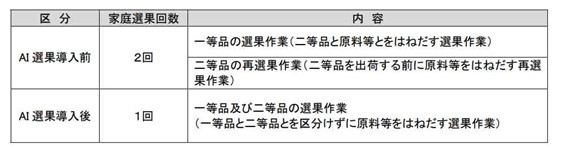

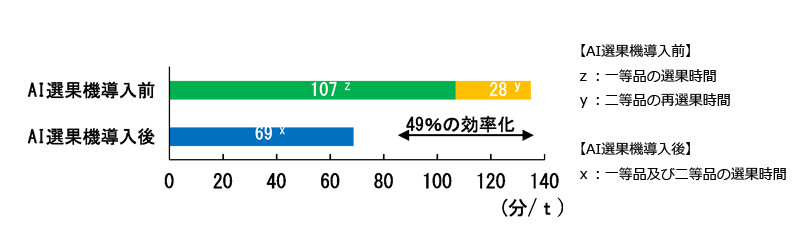

青島温州みかんの家庭選果において、AI選果機導入前の選果時間は、一等品の選果時間および二等品の選果時間がそれぞれ107分、28分の合計135分程度であったのに対し、AI選果機導入後の選果時間は69分程度であり、AI選果機導入前に比べて約49%削減しました(下図)。

図 AI選果機導入による早生温州の家庭選果時間減少効果 資料:令和3年度成果報告書より

図 AI選果機導入による早生温州の家庭選果時間減少効果 資料:令和3年度成果報告書より

JAみっかびによれば、AI選果機の導入によって、具体的に以下のような効果がありました。

AI選果機の導入による長期的な生産者の負担軽減は大きく、個人の力では補えない点を公的支援によって実現することで、若い生産者を含めて、カンキツ栽培を魅力的な仕事にしていくことが大きな意味を持つと考えています。

JAみっかびの成澤さんは、「AI選果機によって病害虫を判別したデータを営農指導にフィードバックできるようになります。今後もデータを読みこませて精度を上げていき、家庭選果の50%、単価向上10%アップにつなげ、生産者の作業軽減と所得向上に貢献していきたい」と力強く語ってくださいました。

筆者も日本を代表するみかんの大産地のAI選果機の今後の動向を注視したいと思っています。

本実証課題は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(課題番号:果2C02、実証課題名:中山間地におけるみかん経営の収益向上及び省力スマート生産技術体系の実証、事業主体:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)」の支援により実施されています。

静岡県庁

http://www.pref.shizuoka.jp/index.html

JAみっかび

https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

三ヶ日町農業協同組合(JAみっかび)が新設したAI選果機が、2021年(令和3年)産果実の選果から稼働を始めました。AI選果機の導入に伴い、生産者が出荷前に行う家庭選果に、作業の省力につながる新たな選果基準が適用され、家庭選果時間を50%近く削減することに成功しています。

本題に入る前に、まず、JAみっかびのみかん産地について紹介しましょう。

静岡県によると、平成29年産のJAみっかびのみかんは販売額が70億円、販売単価329円、生産量2.1万t、栽培面積1,422haで静岡県内トップ。日本を代表するブランドみかんの産地です。ここ10数年間、販売額、単価は上昇傾向にあり、栽培面積は維持しているそうです。

みかんの樹は古くなるほど成り疲れにより、翌年度の生産量への影響が著しくなるため、産地では早くから優良品種への更新を進めてきました。「青島温州」を主力品種に育て、高品質生産に取り組んだ結果、1月から3月の市場シェアを高め、他産地に比べ高い単価を維持しています。

AI選果機の活用は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト・中山間地におけるみかん経営の収益向上及び省力スマート生産技術体系の実証」(代表機関:静岡県農業戦略課)の一実証項目になっており、プロジェクトでは令和3年度の目標としては、家庭選果作業の約 50%削減、単価向上 10%を目指しています。

新選果場外観

新選果場外観JAみっかび営農柑橘部柑橘課課長補佐 成澤和久さんのご案内で、AIによるスマート農業の成果をうかがいました。

今回の事例:静岡県三ヶ日町のみかんのAI選果技術

JA三ヶ日でのAI選果作業の様子

JA三ヶ日でのAI選果作業の様子JAみっかび管内のみかんの集荷から出荷に至るまでの作業は、従来は、下の表のように、一等品と二等品を選果する作業の2回行っていました。家庭選果(生産者が収穫後に自分で選果すること)に限って言うと、1t当たり2回の作業で70分程度かかっており、年間で60t出荷する生産者の場合、70時間もの大きな負担になっていました。

資料:令和3年度成果報告書より

資料:令和3年度成果報告書よりJAみっかびのAI選果機導入によって、この家庭選果を1回に半減させることができれば、生産者にとって大きな労働負担軽減につながるだけでなく、生産者にといってコスト削減の効果も大きいことになります。

新選果場にみかんを持ち込む農家

新選果場にみかんを持ち込む農家 農家から持ち込まれたみかん

農家から持ち込まれたみかん具体的には、今までの家庭選果では、生キズ、腐敗のある果実、外観格外のもの、二等品を取り除いた一等品のみを出荷し、その後二等品のみを再度家庭選果して2度目の出荷をしていました。つまり、合計2回出荷していたことになります。

AI選果だけでも5割以上の家庭選果時間削減

AI選果では、生キズ、腐敗のある果実、外観格外のものを除外しています。カメラ6台で最大1秒間に8個処理しています。そのため、2018年から3年間かけて多量の写真を読み込ませる必要がありました。浮き皮、病害虫のチャノキイロアザミウマ、黒点病、生傷などのみかんの写真を数万枚AIに学習させました。

これらの判別は従来、人の目が頼りでした。AIによる選果精度は大幅に向上し、最終チェックを人の目でするだけで良いレベルになっています。

自動で箱詰めされるみかん

自動で箱詰めされるみかん青島温州みかんの家庭選果において、AI選果機導入前の選果時間は、一等品の選果時間および二等品の選果時間がそれぞれ107分、28分の合計135分程度であったのに対し、AI選果機導入後の選果時間は69分程度であり、AI選果機導入前に比べて約49%削減しました(下図)。

図 AI選果機導入による早生温州の家庭選果時間減少効果 資料:令和3年度成果報告書より

図 AI選果機導入による早生温州の家庭選果時間減少効果 資料:令和3年度成果報告書よりJAみっかびによれば、AI選果機の導入によって、具体的に以下のような効果がありました。

- 家庭選果の回数が2回から1回に減少し、実際に選果に従事している時間だけでなく、その前後の作業時間も併せて削減されている。

- 家庭選果での選果基準が3つから2つに減少し、加工原料となる規格外品を取り除くだけとなったため、選果作業が単純化した。

- 家庭選果で一等品と二等品とを分けないため、在庫管理が楽になるとともに、従来はそれぞれ分けて選果場へ出荷していたのがまとめての出荷になったため、選果場へ持ち込む回数も減少した。

- 一等品と二等品の同時集荷となったため、痛みやすい二等品を長く貯蔵庫に置いておく必要がなくなり、腐敗による廃棄ロスの低減が期待できる。

- 家庭選果や出荷に割いていた時間を、次年度に向けた管理作業等に使うことができる。

AI選果の普及で生産者もJAも軽労化が可能に

同様のAI選果場は他産地でも導入可能と思いますが、産地の規模とJAみっかびのように生産者の強いニーズがあるかどうかが判断材料になると思います。AI選果機の導入による長期的な生産者の負担軽減は大きく、個人の力では補えない点を公的支援によって実現することで、若い生産者を含めて、カンキツ栽培を魅力的な仕事にしていくことが大きな意味を持つと考えています。

JAみっかびの成澤さんは、「AI選果機によって病害虫を判別したデータを営農指導にフィードバックできるようになります。今後もデータを読みこませて精度を上げていき、家庭選果の50%、単価向上10%アップにつなげ、生産者の作業軽減と所得向上に貢献していきたい」と力強く語ってくださいました。

筆者も日本を代表するみかんの大産地のAI選果機の今後の動向を注視したいと思っています。

本実証課題は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(課題番号:果2C02、実証課題名:中山間地におけるみかん経営の収益向上及び省力スマート生産技術体系の実証、事業主体:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)」の支援により実施されています。

静岡県庁

http://www.pref.shizuoka.jp/index.html

JAみっかび

https://mikkabi.ja-shizuoka.or.jp/

【連載】“生産者目線”で考えるスマート農業

- 世界有数の農産物輸出国、タイの農業現場から見える “スマートな農業経営”の現実【生産者目線でスマート農業を考える 第30回】

- アフリカのスマート農業はどうなっているのか? ギニアの農業専門家に聞きました【生産者目線でスマート農業を考える 第29回】

- 農業DXで先を行く台湾に学ぶ、スマート農業の現状【生産者目線でスマート農業を考える 第28回】

- スマート農業の本質は経営をスマートに考えること【生産者目線でスマート農業を考える 第27回】

- 肥料高騰のなか北海道で普及が進む「衛星画像サービス」の実効性【生産者目線でスマート農業を考える 第26回】

- 中山間地の稲作に本当に必要とされているスマート農業とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第25回】

- 海外から注目される日本のスマート農業の強みとは?【生産者目線でスマート農業を考える 第24回】

- ロボットが常時稼働する理想のスマートリンゴ園の構築は可能か?【生産者目線でスマート農業を考える 第23回】

- 日本産野菜の輸出に関わるQRコードを使ったトレーサビリティの「見える化」【生産者目線でスマート農業を考える 第22回】

- インドネシアにおける農業の現状とスマート農業が求められている理由【生産者目線でスマート農業を考える 第21回】

- みかんの家庭選果時間を50%削減する、JAみっかびのAI選果【生産者目線でスマート農業を考える 第20回】

- スマート農業を成功させる上で生産者が考えるべき3つのこと【生産者目線でスマート農業を考える 第19回】

- 生産者にとって本当に役立つ自動灌水、自動換気・遮光システムとは【生産者目線でスマート農業を考える 第18回】

- JAみっかびが地域で取り組むスマート農業“環境計測システム”とは? 【生産者目線でスマート農業を考える 第17回】

- スマート農機の導入コストを大幅に下げる、日本の「農業コントラクター事業」普及・拡大の展望 【生産者目線でスマート農業を考える 第16回】

- AI農薬散布ロボットによってユリの農薬使用量50%削減へ【生産者目線でスマート農業を考える 第15回】

- 農産物ECでの花き輸送中の課題がデータロガーで明らかに!【生産者目線でスマート農業を考える 第14回】

- ブドウ農園でのセンサー+自動換気装置に加えて必要な“ヒトの力”【生産者目線でスマート農業を考える 第13回】

- IoTカメラ&電気柵導入でわかった、中山間地での獣害対策に必要なこと【生産者目線でスマート農業を考える 第12回】

- 直進アシスト機能付き田植機は初心者でも簡単に使えるのか?【生産者目線でスマート農業を考える 第11回】

- 全国初! 福井県内全域をカバーするRTK固定基地局はスマート農業普及を加速させるか?【生産者目線でスマート農業を考える 第10回】

- キャベツ栽培を「見える化」へ導く「クロノロジー型危機管理情報共有システム」とは?【生産者目線でスマート農業を考える 第9回】

- ブロッコリー収穫機で見た機械化と栽培法との妥協方法【生産者目線でスマート農業を考える 第8回】

- コロナ禍で急速に進化するICT活用とスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第7回】

- 徳島県のミニトマトハウスで見たスマート農業で、軽労化と高能率化を同時に実現する方法【生産者目線でスマート農業を考える 第6回】

- 若手後継者を呼び込むスマート農業【生産者目線でスマート農業を考える 第5回】

- 地上を走るドローンによるセンシングをサポートする普及指導員【生産者目線でスマート農業を考える 第4回】

- スマート農機は安くないと普及しない?【生産者目線でスマート農業を考える 第3回】

- 果樹用ロボットで生産者に寄り添うスマート農機ベンチャー【生産者目線でスマート農業を考える 第2回】

- 浜松市の中山間地で取り組む「スモールスマート農業」【生産者目線でスマート農業を考える 第1回】

SHARE