どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

2023年4月1日から私たちが毎日口にしている食材の遺伝子組み換えの有無を示す「遺伝子組換え表示制度」の一部が改正されます。今までよりも厳格になるとされている同制度によって、私たちの食生活にどのような変化がもたらされるのでしょうか。

今回は、「遺伝子組換え表示制度」の概要をおさらいしつつ、制度の改正ポイントや改正後の表示内容について解説します。

※なお、法律上の正式な表示名は「遺伝子組換え」ですが、説明上「遺伝子を組み換える」という行為や動作を指す場合は「遺伝子組み換え」という表記を用いています。

「遺伝子組換え表示制度」とは、日本で安全性が確認された9つの遺伝子組み換え作物とそれらを使用した加工品について、食品表示基準に基づいて定められた表示ルールです。

義務表示制度と任意表示制度があり、改正されるのは任意表示制度です。今回の改正は、2017年に行われた消費者庁「遺伝子組換え食品表示制度に関する検討会」の結論を受け、消費者の誤認防止や選択の機会を拡大することを目的としたもので、遺伝子組み換え作物が不検出の場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示できるようになります。

大豆やとうもろこしなどの9つの作物とそれらを原材料にした加工品33品目が、遺伝子組み換え食品表示の対象となっています。日本では、食品衛生法に基づく安全性審査を経て、安全性が認可された9つの作物が遺伝子組み換え作物として流通しています。

表示義務の対象となっている農産物と加工品については以下の通りです。

なお、加工品の原材料として表示義務となるのは、原材料の重量に占める割合の高い上位3位までのもので、かつ原材料と添加物の重量に占める割合が5%以上のもの。また、醤油や植物油といったDNAが検出できない食品については表示義務はないとされています。

表示義務の対象となっている9作物とそれらを原材料にした加工品であっても、分別生産流通管理が行われている場合には表示義務はありません。しかし、業者が積極的に遺伝子組み換え食品を使っていないことを明確にして差別化を図りたい場合などに、「遺伝子組換えでない」、「分別生産流通管理(IPハンドリング)を行っている」等を表示できるのが任意表示制度です。

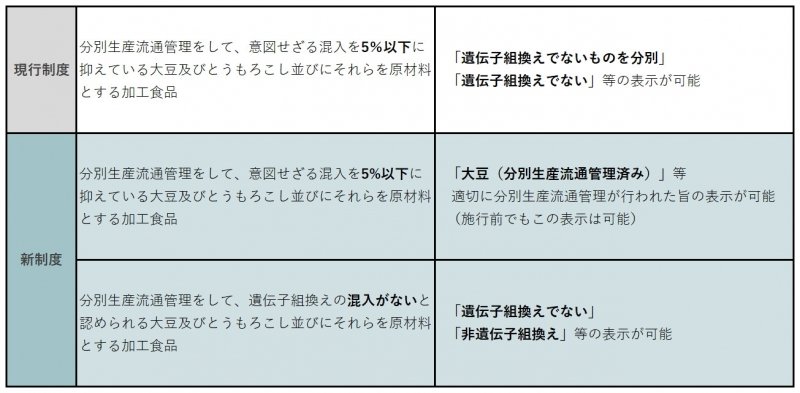

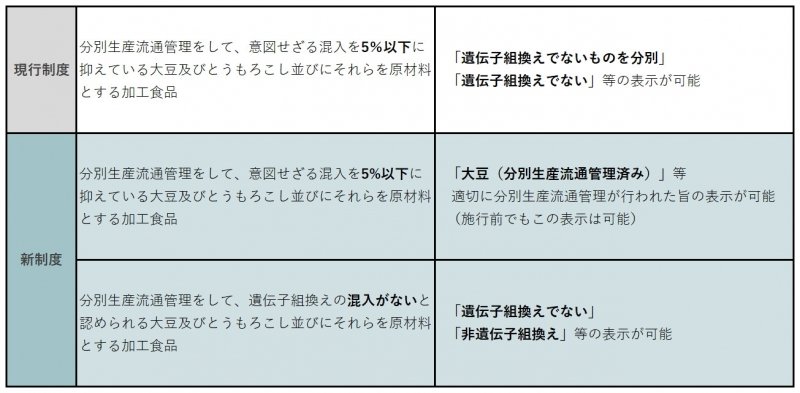

現行の任意表示制度では、大豆ととうもろこしについて、遺伝子組み換え作物の意図しない混入が5%以下に管理されていることを証明できる場合は「遺伝子組換えでない」等の表示をすることが可能とされています。

それが改正後は、遺伝子組み換え作物の混入がないと認められる場合のみ「遺伝子組換えでない」という表示をすることが可能になります。

つまり、新制度が施行されることでより厳格に管理されることになります。そのため、遺伝子組み換え作物を避けている消費者にとっては、より意識的な商品購入の際の判断材料となります。

一方で、食品メーカーにとっては施行前に速やかに表示の切り替えを行うことが求められます。今回の改正により具体的にどういった表示に変わるのか、表示例を見てみましょう。

分別生産流通管理をして混入が5%以下の場合

原材料名のみを記載するか、「大豆(分別生産流通管理済)」等と表示できるように。遺伝子組み換え作物の混入率などを表示することも可能であるが、実際の商品との矛盾があると不適正な表示となるので注意が必要。

分別生産流通管理をして混入がない場合

「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等と表示できる。

●法改正前後の表記の違い

前述のとおり、「遺伝子組換えでない」などの表示を任意で行う場合には、分別生産流通管理を実施し、遺伝子組み換え作物が一切混入していないと認められることが必要です。

遺伝子組み換え作物の混入を確認する方法としては、第三者分析機関による分析や、以下のような栽培・管理体制を証明する書類などを備えておくことも有効です。

なお、書類などで上記が証明されている場合でも、行政の科学的・社会的検証で混入が認められてしまうと不適切な表示となってしまいます。

今回の改正により、遺伝子組み換え作物が不検出という直接的な検査結果が出ている場合を除いて「遺伝子組換えでない」の表示ができなくなります。

そして、混入していないことを証明するには原材料の輸入を非遺伝子組み換え作物のみを栽培している国に限定するか、専用の輸送体制を整える必要があるため、事業者にとってはコストの面でこれまでよりもデメリットが大きくなる可能性も出てくるでしょう。

遺伝子組み換え作物の安全性については賛否両論ありますが、不安を抱いている消費者にとってはより正確な情報を受け取ることが可能になります。

しかし、遺伝子組み換え作物を栽培する国から輸入された原材料はきちんと分別されていたとしても、輸送の都合上、微量の混入は避けることが難しいのが実情です。そのため、「遺伝子組換えでない」の表示から「分別生産流通管理済み」の表示に切り替えるメーカーが多くなると予想されます。実際に、キッコーマンとタカノフーズは、両社とも「分別生産流通管理済み」の表示に切り替えていることが公式サイトで確認できました。

一方で、見慣れていないこの「分別生産流通管理済み」表示を見たところで、多くの消費者が理解してもらえるのかという問題もあります。

米国では、シンボルマークなどを用いて「NON-GMO」や「GMO FREE」といった表記を行っていますが、そういったマークを日本でも導入するなど、消費者にとってよりわかりやすい表示方法を求めていく必要があるのではないでしょうか。

消費者庁「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/assets/food_labeling_cms202_220329_01.pdf

タカノフーズ株式会社「安全・環境に関する質問」

http://www.takanofoods.co.jp/contact/anzen.shtml

キッコーマン株式会社「遺伝子組換えについてのQ&A」

https://www.kikkoman.co.jp/customer/faq/bigcategoryf230/index.html

今回は、「遺伝子組換え表示制度」の概要をおさらいしつつ、制度の改正ポイントや改正後の表示内容について解説します。

※なお、法律上の正式な表示名は「遺伝子組換え」ですが、説明上「遺伝子を組み換える」という行為や動作を指す場合は「遺伝子組み換え」という表記を用いています。

「遺伝子組換え表示制度」とは

「遺伝子組換え表示制度」とは、日本で安全性が確認された9つの遺伝子組み換え作物とそれらを使用した加工品について、食品表示基準に基づいて定められた表示ルールです。

義務表示制度と任意表示制度があり、改正されるのは任意表示制度です。今回の改正は、2017年に行われた消費者庁「遺伝子組換え食品表示制度に関する検討会」の結論を受け、消費者の誤認防止や選択の機会を拡大することを目的としたもので、遺伝子組み換え作物が不検出の場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示できるようになります。

義務表示制度

大豆やとうもろこしなどの9つの作物とそれらを原材料にした加工品33品目が、遺伝子組み換え食品表示の対象となっています。日本では、食品衛生法に基づく安全性審査を経て、安全性が認可された9つの作物が遺伝子組み換え作物として流通しています。

表示義務の対象となっている農産物と加工品については以下の通りです。

・大豆:豆腐・油揚げ・納豆・豆乳・味噌・缶詰・きなこ・大豆を主な原材料とするもの・枝豆や大豆もやしを主な原材料とするもの等

・とうもろこし:コーンスナック・コーンスターチ・ポップコーン・冷凍とうもろこし・缶詰・コーンフラワーを原材料とするもの・調理用とうもろこしを原材料とするもの等

・ばれいしょ:ポテトスナック菓子・乾燥ばれいしょ・冷凍ばれいしょ・乾燥ばれいしょ・調理用ばれいしょを原材料とするもの等

・なたね

・綿実

・アルファルファ:アルファルファを主な原材料とするもの

・てん菜:調理用てん菜を主な原材料とするもの

・パパイヤ:パパイヤを主な原材料とするもの

・からしな

・とうもろこし:コーンスナック・コーンスターチ・ポップコーン・冷凍とうもろこし・缶詰・コーンフラワーを原材料とするもの・調理用とうもろこしを原材料とするもの等

・ばれいしょ:ポテトスナック菓子・乾燥ばれいしょ・冷凍ばれいしょ・乾燥ばれいしょ・調理用ばれいしょを原材料とするもの等

・なたね

・綿実

・アルファルファ:アルファルファを主な原材料とするもの

・てん菜:調理用てん菜を主な原材料とするもの

・パパイヤ:パパイヤを主な原材料とするもの

・からしな

なお、加工品の原材料として表示義務となるのは、原材料の重量に占める割合の高い上位3位までのもので、かつ原材料と添加物の重量に占める割合が5%以上のもの。また、醤油や植物油といったDNAが検出できない食品については表示義務はないとされています。

任意表示制度

表示義務の対象となっている9作物とそれらを原材料にした加工品であっても、分別生産流通管理が行われている場合には表示義務はありません。しかし、業者が積極的に遺伝子組み換え食品を使っていないことを明確にして差別化を図りたい場合などに、「遺伝子組換えでない」、「分別生産流通管理(IPハンドリング)を行っている」等を表示できるのが任意表示制度です。

分別生産流通管理とは

分別生産流通管理とは、農場から食品製造業者に渡るまでの生産・流通・加工の段階で、非遺伝子組み換え作物と遺伝子組み換え作物を分別管理し、それが書類などによって証明されていることを言います。新制度の「遺伝子組換えでない」は一切混入がない場合のみ

現行の任意表示制度では、大豆ととうもろこしについて、遺伝子組み換え作物の意図しない混入が5%以下に管理されていることを証明できる場合は「遺伝子組換えでない」等の表示をすることが可能とされています。

それが改正後は、遺伝子組み換え作物の混入がないと認められる場合のみ「遺伝子組換えでない」という表示をすることが可能になります。

つまり、新制度が施行されることでより厳格に管理されることになります。そのため、遺伝子組み換え作物を避けている消費者にとっては、より意識的な商品購入の際の判断材料となります。

一方で、食品メーカーにとっては施行前に速やかに表示の切り替えを行うことが求められます。今回の改正により具体的にどういった表示に変わるのか、表示例を見てみましょう。

分別生産流通管理をして混入が5%以下の場合

原材料名のみを記載するか、「大豆(分別生産流通管理済)」等と表示できるように。遺伝子組み換え作物の混入率などを表示することも可能であるが、実際の商品との矛盾があると不適正な表示となるので注意が必要。

分別生産流通管理をして混入がない場合

「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等と表示できる。

●法改正前後の表記の違い

「遺伝子組換えでない」と表示するには?

前述のとおり、「遺伝子組換えでない」などの表示を任意で行う場合には、分別生産流通管理を実施し、遺伝子組み換え作物が一切混入していないと認められることが必要です。

遺伝子組み換え作物の混入を確認する方法としては、第三者分析機関による分析や、以下のような栽培・管理体制を証明する書類などを備えておくことも有効です。

- 生産地において遺伝子組み換えの混入がないと確認されたものを専用のコンテナなどに詰めて輸送し、製造者が初めて開封していること

- 国産品または遺伝子組み換え農産物の非商業栽培国で栽培されたもので、生産・流通過程で遺伝子組み換え農産物を栽培している国の作物と混ざらないことを確認していること

- 生産・流通の過程で各事業者で遺伝子組み換え農産物が含まれていないことが証明されていて、遺伝子組み換え作物が含まれていない旨を記載した分別生産流通管理証明書を用いた取引を行う場合

なお、書類などで上記が証明されている場合でも、行政の科学的・社会的検証で混入が認められてしまうと不適切な表示となってしまいます。

消費者にとってわかりやすく、安心できる情報とは何か

今回の改正により、遺伝子組み換え作物が不検出という直接的な検査結果が出ている場合を除いて「遺伝子組換えでない」の表示ができなくなります。

そして、混入していないことを証明するには原材料の輸入を非遺伝子組み換え作物のみを栽培している国に限定するか、専用の輸送体制を整える必要があるため、事業者にとってはコストの面でこれまでよりもデメリットが大きくなる可能性も出てくるでしょう。

遺伝子組み換え作物の安全性については賛否両論ありますが、不安を抱いている消費者にとってはより正確な情報を受け取ることが可能になります。

しかし、遺伝子組み換え作物を栽培する国から輸入された原材料はきちんと分別されていたとしても、輸送の都合上、微量の混入は避けることが難しいのが実情です。そのため、「遺伝子組換えでない」の表示から「分別生産流通管理済み」の表示に切り替えるメーカーが多くなると予想されます。実際に、キッコーマンとタカノフーズは、両社とも「分別生産流通管理済み」の表示に切り替えていることが公式サイトで確認できました。

一方で、見慣れていないこの「分別生産流通管理済み」表示を見たところで、多くの消費者が理解してもらえるのかという問題もあります。

米国では、シンボルマークなどを用いて「NON-GMO」や「GMO FREE」といった表記を行っていますが、そういったマークを日本でも導入するなど、消費者にとってよりわかりやすい表示方法を求めていく必要があるのではないでしょうか。

消費者庁「知っていますか?遺伝子組換え表示制度」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/assets/food_labeling_cms202_220329_01.pdf

タカノフーズ株式会社「安全・環境に関する質問」

http://www.takanofoods.co.jp/contact/anzen.shtml

キッコーマン株式会社「遺伝子組換えについてのQ&A」

https://www.kikkoman.co.jp/customer/faq/bigcategoryf230/index.html

【コラム】これだけは知っておきたい農業用語

- 「均平化」は水稲栽培の新常識! 品質・効率・収量アップ実現のための必須技術

- 限られた農地をどう使う?二毛作・二期作・再生二期作の基礎知識

- 「業務用米」は本当に味が劣る? インバウンド需要や外食産業を支える品種・流通・食味の最新事情

- 米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

- 日本の「食料自給率」はなぜ低いのか? 問題点と解決策を考える【2025年最新版】

- 田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

- 「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

- 「減反政策」の廃止で、日本の稲作はどう変わったのか 「令和の米騒動」を契機に米政策を考える

- 「無農薬野菜」「オーガニック野菜」「有機野菜」はどう違うのか

- いまさら聞けない農業の「単位」のハナシ。「一反」や「一町歩」ってどういう意味?

- 話題の「カーボンクレジット」って何? 環境保護とビジネスの両面で学ぼう

- IPM防除(総合的病害虫・雑草管理)とは? 農薬だけに頼らない最新取り組み事例

- 「遺伝子組み換え」の安全性とは? なぜ賛否両論を巻き起こしているのか

- 食料の次はエネルギーの自給率 農業がカギを握る 「バイオマス活用推進基本計画」の取り組み事例を知ろう

- 農家と消費者が支えあう「CSA(地域支援型農業)」とは? 事前契約とはどう違う?

- 本格始動した「みどりの食料システム法」とは? 支援対象となる取り組みや内容を紹介

- どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

- 新たな指標「食料自給力」とは? 農地と労働力を加味した指標で見る日本農業の現状

- 「食品ロス」の原因と最新の取り組みとは? コロナ禍で変わる食への意識

- 日本の「一次産業」を支えるためのスマート農業の現状と課題

- 「リジェネラティブ農業」(環境再生型農業)とは? 日本と世界の現状を知る

- 話題の「パリ協定」から、脱炭素化へ向けた日本の取り組み、農業の役割を考える

- 農業向け「収入保険制度」を活用する方法 2020年分はコロナ禍特例として除外

- 「固定種」は安全、「F1種」は危険、はホント? 種子の多様性を知ろう

- 作りやすくなった「農家レストラン」制度見直しの要点とメリット

- ついに発効された「日米貿易協定」、日本の農業・農産物への影響は?

- 研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ――土壌学、環境学からの警鐘――

- 現役農家が改めて考えた「農業共済・農業保険」──今こそ知りたい制度と仕組み

- 肥料取締法が改正される理由

- 農業と福祉の融合「農福連携」が注目される理由とは?

- 「循環型農業」の本質とは? スマート農業との両立は可能なのか

- 新規就農者の35%が離農する現実──未来の農業の担い手を定着させる方法とは?

- 「植物工場」は農業の理想型なのか? 現状と課題

- アジアも視野に入れた日本発のGAP認証制度「ASIAGAP」の重要性

- 「小農の権利宣言」とは? その意義と乗り越えるべき課題

- 「SDGs」(持続可能な開発目標)とは? 未来の農業にとって重要なキーワードを知ろう

- 種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

- 6次産業化とは|優良事例からみる農業収益アップと地域活性化のカギ

- 「地産地消」とは? 地方のブランディングと自給率アップを解決する原点回帰のアイデア

- 「ブロックチェーン」の農業における可能性

- 農地の貸し手と借り手をマッチングさせる「農地バンク」「全国農地ナビ」の課題

- 「JGAP」「ASIAGAP」とは|東京五輪で懸念される国産食材の立場

- 「TPP」が日本の農業に与える影響とは?

- 「子ども食堂」に農業界が果たすべき役割とは?

- 農家版ホームステイ「農泊」のブームは農村復興のカギになるか

- 若者の就農ブームを終わらせない、青年等就農計画制度とICT技術の進歩

- カメラ女子が地方で農業体験「農村カメラガールズ」ってなんだ?

SHARE