肥料取締法が改正される理由

肥料の規格や登録、検査などについて定めた肥料取締法が早ければ2019年秋にも改正される見込みだ。制度が長年見直されないままで、時代に合わない部分が出てきているためである。

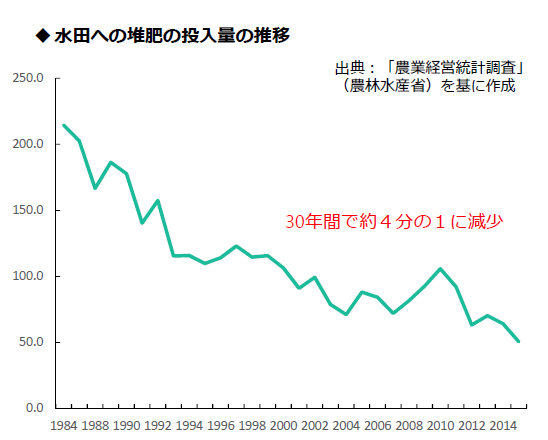

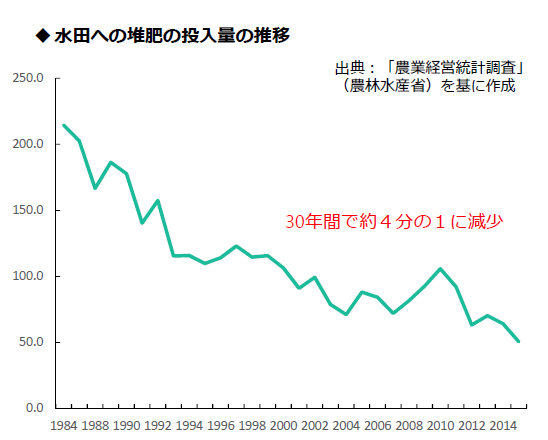

改正の議論が始まったきっかけの一つは、全国的にたい肥の投入量が下がっており、地力の低下がみられること。農作物の生産の根本となる「土づくり」を見直す時期に来ている。

まず、見た目では成分の判別がしにくく、品質をごまかすことが容易にできる。また、ほとんどの肥料は産業副産物や産業廃棄物から作られる。食品工場から出た食品くずや畜産から出る糞尿、下水処理場から出る汚泥といった具合に。もともと肥料の生産を目的にしたものではないため、有害物質が含まれたり、肥料効果のないものが出回ったりしないよう注意する必要がある。

安全で利用者の求める効果が得られるよう肥料の規格や登録、保証の制度などを定めるのが肥料取締法だ。農林水産省消費・安全局は「制度の目的や意義は変化していないが、時代の変化に伴いさまざまな制度上の課題も生じている」として見直しを進める。安全性が確保され、良質で価格の低廉な肥料を供給すると掲げる。

植物の生育に必須の元素で、含有量が0.01%以下の元素は微量要素と呼ばれる。鉄やマンガン、ホウ素などがそれで、この微量要素が施用されないために作物の病害や収量低下、生理障害が発生している。肥料の要素の組み合わせや濃度に制限があり、こうした制約をより実情とニーズに合った形に直すことが求められている。成分の不足とは逆に、リン酸やカリといった一部の成分が過剰に投入され、病害が発生することもある。

こうした地力の低下や栄養バランスの偏りに対処するのに加え、原料の安定供給のために海外依存度を下げ、国内で調達できる産業副産物を活用したいという思惑もある。2008年に肥料の原料供給がひっ迫し、価格が高騰した。肥料の需要が世界的に伸びる中、再び高騰する事態は避けたいところだ。原料コストが安い食品廃棄物や家畜糞尿、汚泥を使い、より廉価な肥料の供給を目指す。

見直しのポイントには以下のようなものがある。

製造工程管理を徹底するのは、混入した場合表示の必要な汚泥が原料に入っているのに気付かず、汚泥と表示せずに販売したり、故意に原料を偽装したりするケースが続いているからだ。特に産業廃棄物を原料にする場合、重金属をはじめとする有害物質が基準値を超えないよう注意しなければならない。消費・安全局農産安全管理課長の安岡澄人さんは言う。

「肥料の登録をする際には基準値を下回っていても、原料の入れ替わりがあって、業社の方でちゃんとチェックできていなくて基準を超過してしまうものがある。そうならないよう、業者自身も自主的に重金属を測るというように、自主管理をきちんとしてもらう。また、どの業者も原料は帳簿をつけて管理しているはずだけれども、制度上きちんと帳簿をつけることを義務付けるような形にすることを考えている」

たい肥は品質が一定せず、含有すべき成分の最小量などを定める公定規格を設定できないため「特殊肥料」に分類される。特殊肥料とそれ以外の普通肥料を配合することは、ごく一部でしか認められていなかった。そのため、農家はたい肥と普通肥料を別々に散布することになり、このことがたい肥の施用を妨げる一因だと指摘されてきた。たい肥と化成肥料の配合肥料が手軽に使えるようになれば、施用は容易になる。

このところ問題になっている新たな有害物質にクロピラリドがある。米国、カナダ、オーストラリアなどで牧草や穀類に使われる除草剤だ。輸入飼料を食べた家畜の糞に由来するたい肥に含まれる。人畜への毒性が低く、健康への悪影響はなく、多くの作物は施用しても生育に問題はない。ただ、トマトやスイートピーなど特定の作物では極めて低濃度でも生育障害を起こす。こうした一部の作物に影響の大きい物質は、一律の基準で規制するのではなく、対象農家が含有の状況を把握できるような表示なり周知の仕方を検討する。

制度の見直しの理由について、安岡さんは「規制が壁になっているようなところは規制の見直しをして、土づくりをしやすい環境づくりをしようというのが大きい」と話す。

「肥料の制度というのは20年くらい見直していないので、いろいろな課題がある。これを機にさまざまな論点を見直そうとやっている」(安岡さん)

このタイミングでの見直しは、食と農の根本にある土がそれだけ危機的状況に置かれていることの証左だとも言えるかもしれない。

チッソ、リン酸、カリという肥料の三要素が含まれ、かつ廉価なたい肥をより使いやすくするといった方針をはじめ、もっともだと感じる見直し内容が多い。ただし、畜産産地の偏りに伴う家畜糞尿の地域的偏在が顕著で、コストを考えると長距離輸送が難しいといった課題もある。法改正を理念倒れにしないためには、より多くの消費者と農家が土づくりを我が事としてとらえる必要があるだろう。

クロピラリド関連情報:農林水産省

改正の議論が始まったきっかけの一つは、全国的にたい肥の投入量が下がっており、地力の低下がみられること。農作物の生産の根本となる「土づくり」を見直す時期に来ている。

安全性と効果の担保をより確実に

肥料取締法は肥料の品質と安全性を担保し、公正な取引と適切な施用ができるようにと定められたものだ。肥料は、農作物を作るうえでなくてはならない存在である。そうでありながら、その管理は容易ではない。まず、見た目では成分の判別がしにくく、品質をごまかすことが容易にできる。また、ほとんどの肥料は産業副産物や産業廃棄物から作られる。食品工場から出た食品くずや畜産から出る糞尿、下水処理場から出る汚泥といった具合に。もともと肥料の生産を目的にしたものではないため、有害物質が含まれたり、肥料効果のないものが出回ったりしないよう注意する必要がある。

安全で利用者の求める効果が得られるよう肥料の規格や登録、保証の制度などを定めるのが肥料取締法だ。農林水産省消費・安全局は「制度の目的や意義は変化していないが、時代の変化に伴いさまざまな制度上の課題も生じている」として見直しを進める。安全性が確保され、良質で価格の低廉な肥料を供給すると掲げる。

水田に入れるたい肥の量が30年で4分の1に

冒頭で紹介したように地力の下がった土壌が増えていることが見直しの要因の一つだ。農水省の農業経営統計調査によると、水田のたい肥の投入量は30年間で約4分の1に減少した。

植物の生育に必須の元素で、含有量が0.01%以下の元素は微量要素と呼ばれる。鉄やマンガン、ホウ素などがそれで、この微量要素が施用されないために作物の病害や収量低下、生理障害が発生している。肥料の要素の組み合わせや濃度に制限があり、こうした制約をより実情とニーズに合った形に直すことが求められている。成分の不足とは逆に、リン酸やカリといった一部の成分が過剰に投入され、病害が発生することもある。

こうした地力の低下や栄養バランスの偏りに対処するのに加え、原料の安定供給のために海外依存度を下げ、国内で調達できる産業副産物を活用したいという思惑もある。2008年に肥料の原料供給がひっ迫し、価格が高騰した。肥料の需要が世界的に伸びる中、再び高騰する事態は避けたいところだ。原料コストが安い食品廃棄物や家畜糞尿、汚泥を使い、より廉価な肥料の供給を目指す。

見直しのポイントには以下のようなものがある。

- 肥料業者による原料帳簿などの作成や定期的な重金属の検査といった製造工程管理を徹底する

- たい肥と化学肥料の配合を柔軟にできるようにし、たい肥と化学肥料を一緒に散布できるようにする

- 微量要素の組み合わせや濃度の規格上の制約を見直す

- 肥料の保証票上の表示を必要最低限にする一方、農家が求める場合は詳細な情報にアクセスできるようにする

製造工程管理を徹底するのは、混入した場合表示の必要な汚泥が原料に入っているのに気付かず、汚泥と表示せずに販売したり、故意に原料を偽装したりするケースが続いているからだ。特に産業廃棄物を原料にする場合、重金属をはじめとする有害物質が基準値を超えないよう注意しなければならない。消費・安全局農産安全管理課長の安岡澄人さんは言う。

「肥料の登録をする際には基準値を下回っていても、原料の入れ替わりがあって、業社の方でちゃんとチェックできていなくて基準を超過してしまうものがある。そうならないよう、業者自身も自主的に重金属を測るというように、自主管理をきちんとしてもらう。また、どの業者も原料は帳簿をつけて管理しているはずだけれども、制度上きちんと帳簿をつけることを義務付けるような形にすることを考えている」

たい肥は品質が一定せず、含有すべき成分の最小量などを定める公定規格を設定できないため「特殊肥料」に分類される。特殊肥料とそれ以外の普通肥料を配合することは、ごく一部でしか認められていなかった。そのため、農家はたい肥と普通肥料を別々に散布することになり、このことがたい肥の施用を妨げる一因だと指摘されてきた。たい肥と化成肥料の配合肥料が手軽に使えるようになれば、施用は容易になる。

簡素化の一方でこれまで以上の情報提供も

最後の表示については、配合肥料の原料が頻繁に変わると、その都度包材の表示を変えなければならず、コストがかさむ。そのため、現状のかなり細かい表示を簡素化する。一方で、農家によっては原料はもちろん、原料の発生過程、畜産堆肥なら抗生物質の投与といったことまで気にする人もいる。そのため、より詳しい情報にまでアクセスできる方法を検討する見込みだ。このところ問題になっている新たな有害物質にクロピラリドがある。米国、カナダ、オーストラリアなどで牧草や穀類に使われる除草剤だ。輸入飼料を食べた家畜の糞に由来するたい肥に含まれる。人畜への毒性が低く、健康への悪影響はなく、多くの作物は施用しても生育に問題はない。ただ、トマトやスイートピーなど特定の作物では極めて低濃度でも生育障害を起こす。こうした一部の作物に影響の大きい物質は、一律の基準で規制するのではなく、対象農家が含有の状況を把握できるような表示なり周知の仕方を検討する。

制度の見直しの理由について、安岡さんは「規制が壁になっているようなところは規制の見直しをして、土づくりをしやすい環境づくりをしようというのが大きい」と話す。

「肥料の制度というのは20年くらい見直していないので、いろいろな課題がある。これを機にさまざまな論点を見直そうとやっている」(安岡さん)

このタイミングでの見直しは、食と農の根本にある土がそれだけ危機的状況に置かれていることの証左だとも言えるかもしれない。

チッソ、リン酸、カリという肥料の三要素が含まれ、かつ廉価なたい肥をより使いやすくするといった方針をはじめ、もっともだと感じる見直し内容が多い。ただし、畜産産地の偏りに伴う家畜糞尿の地域的偏在が顕著で、コストを考えると長距離輸送が難しいといった課題もある。法改正を理念倒れにしないためには、より多くの消費者と農家が土づくりを我が事としてとらえる必要があるだろう。

クロピラリド関連情報:農林水産省

【コラム】これだけは知っておきたい農業用語

- 「均平化」は水稲栽培の新常識! 品質・効率・収量アップ実現のための必須技術

- 限られた農地をどう使う?二毛作・二期作・再生二期作の基礎知識

- 「業務用米」は本当に味が劣る? インバウンド需要や外食産業を支える品種・流通・食味の最新事情

- 米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

- 日本の「食料自給率」はなぜ低いのか? 問題点と解決策を考える【2025年最新版】

- 田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

- 「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

- 「減反政策」の廃止で、日本の稲作はどう変わったのか 「令和の米騒動」を契機に米政策を考える

- 「無農薬野菜」「オーガニック野菜」「有機野菜」はどう違うのか

- いまさら聞けない農業の「単位」のハナシ。「一反」や「一町歩」ってどういう意味?

- 話題の「カーボンクレジット」って何? 環境保護とビジネスの両面で学ぼう

- IPM防除(総合的病害虫・雑草管理)とは? 農薬だけに頼らない最新取り組み事例

- 「遺伝子組み換え」の安全性とは? なぜ賛否両論を巻き起こしているのか

- 食料の次はエネルギーの自給率 農業がカギを握る 「バイオマス活用推進基本計画」の取り組み事例を知ろう

- 農家と消費者が支えあう「CSA(地域支援型農業)」とは? 事前契約とはどう違う?

- 本格始動した「みどりの食料システム法」とは? 支援対象となる取り組みや内容を紹介

- どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

- 新たな指標「食料自給力」とは? 農地と労働力を加味した指標で見る日本農業の現状

- 「食品ロス」の原因と最新の取り組みとは? コロナ禍で変わる食への意識

- 日本の「一次産業」を支えるためのスマート農業の現状と課題

- 「リジェネラティブ農業」(環境再生型農業)とは? 日本と世界の現状を知る

- 話題の「パリ協定」から、脱炭素化へ向けた日本の取り組み、農業の役割を考える

- 農業向け「収入保険制度」を活用する方法 2020年分はコロナ禍特例として除外

- 「固定種」は安全、「F1種」は危険、はホント? 種子の多様性を知ろう

- 作りやすくなった「農家レストラン」制度見直しの要点とメリット

- ついに発効された「日米貿易協定」、日本の農業・農産物への影響は?

- 研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ――土壌学、環境学からの警鐘――

- 現役農家が改めて考えた「農業共済・農業保険」──今こそ知りたい制度と仕組み

- 肥料取締法が改正される理由

- 農業と福祉の融合「農福連携」が注目される理由とは?

- 「循環型農業」の本質とは? スマート農業との両立は可能なのか

- 新規就農者の35%が離農する現実──未来の農業の担い手を定着させる方法とは?

- 「植物工場」は農業の理想型なのか? 現状と課題

- アジアも視野に入れた日本発のGAP認証制度「ASIAGAP」の重要性

- 「小農の権利宣言」とは? その意義と乗り越えるべき課題

- 「SDGs」(持続可能な開発目標)とは? 未来の農業にとって重要なキーワードを知ろう

- 種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

- 6次産業化とは|優良事例からみる農業収益アップと地域活性化のカギ

- 「地産地消」とは? 地方のブランディングと自給率アップを解決する原点回帰のアイデア

- 「ブロックチェーン」の農業における可能性

- 農地の貸し手と借り手をマッチングさせる「農地バンク」「全国農地ナビ」の課題

- 「JGAP」「ASIAGAP」とは|東京五輪で懸念される国産食材の立場

- 「TPP」が日本の農業に与える影響とは?

- 「子ども食堂」に農業界が果たすべき役割とは?

- 農家版ホームステイ「農泊」のブームは農村復興のカギになるか

- 若者の就農ブームを終わらせない、青年等就農計画制度とICT技術の進歩

- カメラ女子が地方で農業体験「農村カメラガールズ」ってなんだ?

SHARE