目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】

株式会社オプティムが2020年8月19日に実施したドローンによる「目視外補助者なし飛行」の飛行実証のレポートが、農林水産省のホームページにて公開された。

※飛行実証当日のレポート記事はこちら

300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

https://smartagri-jp.com/smartagri/1729

目視外補助者なし飛行は、「空の産業革命に向けたロードマップ2020」に記載されている「レベル3」と呼ばれる飛行方法。現行の航空法では、操縦者の目視により見える範囲を超えてドローンを飛行させる際には、国土交通大臣の商人が必要とされており、目視外飛行には補助者による監視や双眼鏡などによる確認は含まれない。また、原則として補助者により自分のドローンおよび他者のドローンの監視と飛行区域への第三者の立入管理、気象状況の把握などが必要とされてきた。しかし、一定の用件を満たせば、これらの飛行が実現できるようになってきている。

この方法で飛行させるためには、安全上の理由などから、「機体」「操縦者」「安全確保体制」の3つの追加基準が必要とされている。

今回オプティムは、同社が開発したオリジナルドローン、固定翼型の「OPTiM Hawk V2」について、それぞれに「目視外」と「補助者なし」という2つの用件を満たす追加基準に対応することで、国土交通省からの承認を得た上で実証を行ったかたちだ。具体的には、担当者が電話や直接訪問によって年間をかけて調査する作付面積調査を、固定翼型ドローンによって代替することを目標としている。

「目視外」への対応については、「機体」と「操縦者」の2点ついて対策を行っている。

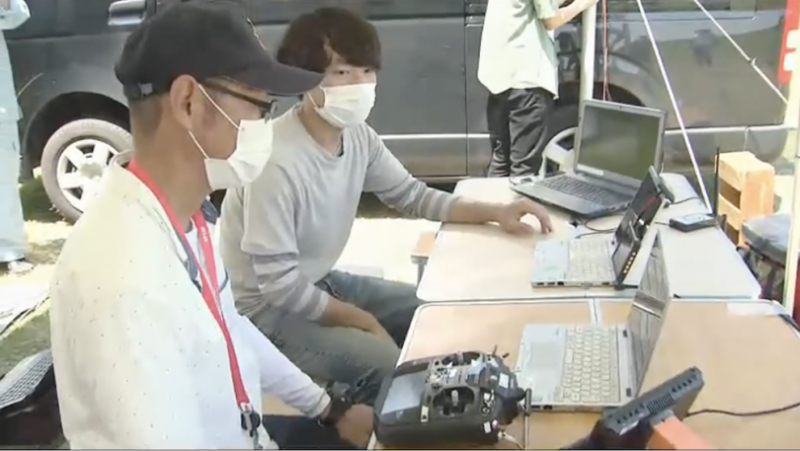

「機体」については、自動操縦システムを装備し、飛行方向を映し出すFPV(First Person View)カメラと、水平尾翼に設置したカメラの2台で状況を監視する。地上から状況を把握するために、PCソフト「グランドコントロールステーション」で飛行経路や高度などをリアルタイムに把握し続けた。また、機体に不具合が発生した際に、ひとつのパーツに不具合があっても別のパーツで飛行が維持できるようにする危機回避機能も搭載しており、電波やGPSの断絶、バッテリーの異常などの際に作動する自動帰還機能なども搭載している。

また、操縦者については、搭載されたカメラの映像をモニター越しでみながら、遠隔操作により飛行航路の維持と安全な着陸を行うための訓練を実施。肉眼でドローンが確認できない位置にあっても、安全にコントロールできるように配慮している。

もうひとつの「補助者なし」への対応については、3つの追加基準すべてで対策を施した。

「機体」に関しては、容易に視認できるように灯火類を装備し、本体カラーも目立つやすい色を採用。ドローンの航路や速度などに影響を与える気象状況を把握するために、離発着場には気象センサーを配置した。さらにこれらを運用するために20時間以上のテストフライトを実施している。

「操縦者」に関しては、独自に作成した「緊急事態対応マニュアル」により、座学や教育訓練を10時間以上受けることを必須としている。

さらに、「安全確保体制」については、今回の実証においては第三者が存在する可能性が低い場所として農用地(干拓地)エリアを選択。万一の際に安全に着陸させられるように「緊急事態対応手順マニュアル」にのっとって、作業に関してはよりシンプルなフローチャートを作成。また、事前に「墜落範囲シミュレーション」を行い、その想定による「立入管理区画」を設定し、飛行中に第三者が立ち入らないよう、関係者への事前周知や現地への立て看板などでも対策した。

ドローンは使い方を誤らなければ非常に安全で便利な農機具だが、今後使用者が増えていくことで、より厳密な安全管理と危機管理が求められていくだろう。ドローンの操縦に関する資格や免許などの制度や、さらに、「目視外補助者なし飛行」というレベル3に対応するためには、現状では上記のような対応をすべて行った上で初めて実現可能となる。

今回のオプティムの実証は、将来の労力削減、限られた人員でのオペレーションを実現するために、あらゆる状況を想定した必須事項となっている。誰もが目視外補助者なし飛行を活用できるようになるまでにはまだまだ時間がかかるかもしれないが、このような実証を重ねることで、農業におけるドローンのさらなる活用や、従来のドローンの活用法とは異なる時間、場所、環境での活用に向けて、弾みがつくことを期待したい。

株式会社オプティムによる「目視外補助者なし飛行」(レベル3)基準への対応内容(詳細版)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-138.pdf

空の産業革命に向けたロードマップ2020

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou14.pdf

※飛行実証当日のレポート記事はこちら

300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

https://smartagri-jp.com/smartagri/1729

目視外補助者なし飛行は、「空の産業革命に向けたロードマップ2020」に記載されている「レベル3」と呼ばれる飛行方法。現行の航空法では、操縦者の目視により見える範囲を超えてドローンを飛行させる際には、国土交通大臣の商人が必要とされており、目視外飛行には補助者による監視や双眼鏡などによる確認は含まれない。また、原則として補助者により自分のドローンおよび他者のドローンの監視と飛行区域への第三者の立入管理、気象状況の把握などが必要とされてきた。しかし、一定の用件を満たせば、これらの飛行が実現できるようになってきている。

この方法で飛行させるためには、安全上の理由などから、「機体」「操縦者」「安全確保体制」の3つの追加基準が必要とされている。

今回オプティムは、同社が開発したオリジナルドローン、固定翼型の「OPTiM Hawk V2」について、それぞれに「目視外」と「補助者なし」という2つの用件を満たす追加基準に対応することで、国土交通省からの承認を得た上で実証を行ったかたちだ。具体的には、担当者が電話や直接訪問によって年間をかけて調査する作付面積調査を、固定翼型ドローンによって代替することを目標としている。

目視外飛行のために、ドローン本体と操縦者に必要なこと

「目視外」への対応については、「機体」と「操縦者」の2点ついて対策を行っている。

「機体」については、自動操縦システムを装備し、飛行方向を映し出すFPV(First Person View)カメラと、水平尾翼に設置したカメラの2台で状況を監視する。地上から状況を把握するために、PCソフト「グランドコントロールステーション」で飛行経路や高度などをリアルタイムに把握し続けた。また、機体に不具合が発生した際に、ひとつのパーツに不具合があっても別のパーツで飛行が維持できるようにする危機回避機能も搭載しており、電波やGPSの断絶、バッテリーの異常などの際に作動する自動帰還機能なども搭載している。

また、操縦者については、搭載されたカメラの映像をモニター越しでみながら、遠隔操作により飛行航路の維持と安全な着陸を行うための訓練を実施。肉眼でドローンが確認できない位置にあっても、安全にコントロールできるように配慮している。

もうひとつの「補助者なし」への対応については、3つの追加基準すべてで対策を施した。

「機体」に関しては、容易に視認できるように灯火類を装備し、本体カラーも目立つやすい色を採用。ドローンの航路や速度などに影響を与える気象状況を把握するために、離発着場には気象センサーを配置した。さらにこれらを運用するために20時間以上のテストフライトを実施している。

「操縦者」に関しては、独自に作成した「緊急事態対応マニュアル」により、座学や教育訓練を10時間以上受けることを必須としている。

さらに、「安全確保体制」については、今回の実証においては第三者が存在する可能性が低い場所として農用地(干拓地)エリアを選択。万一の際に安全に着陸させられるように「緊急事態対応手順マニュアル」にのっとって、作業に関してはよりシンプルなフローチャートを作成。また、事前に「墜落範囲シミュレーション」を行い、その想定による「立入管理区画」を設定し、飛行中に第三者が立ち入らないよう、関係者への事前周知や現地への立て看板などでも対策した。

目視外補助者なし飛行の実現と普及に向けて

ドローンは使い方を誤らなければ非常に安全で便利な農機具だが、今後使用者が増えていくことで、より厳密な安全管理と危機管理が求められていくだろう。ドローンの操縦に関する資格や免許などの制度や、さらに、「目視外補助者なし飛行」というレベル3に対応するためには、現状では上記のような対応をすべて行った上で初めて実現可能となる。

今回のオプティムの実証は、将来の労力削減、限られた人員でのオペレーションを実現するために、あらゆる状況を想定した必須事項となっている。誰もが目視外補助者なし飛行を活用できるようになるまでにはまだまだ時間がかかるかもしれないが、このような実証を重ねることで、農業におけるドローンのさらなる活用や、従来のドローンの活用法とは異なる時間、場所、環境での活用に向けて、弾みがつくことを期待したい。

株式会社オプティムによる「目視外補助者なし飛行」(レベル3)基準への対応内容(詳細版)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-138.pdf

空の産業革命に向けたロードマップ2020

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou14.pdf

【事例紹介】スマート農業の実践事例

- きゅうりの国内最多反収を達成し、6年目を迎えた「ゆめファーム全農SAGA」が次に目指すこと

- 豪雨を乗り越えてキュウリの反収50トンを実現した、高軒高ハウスでの養液栽培メソッド

- 2024年度に市販化予定のJA阿蘇「いちごの選果ロボット」はどこまできたか

- リーフレタスを露地栽培比で80倍生産できる「ガラス温室」の革命 〜舞台ファーム(仙台市)

- ロボトラでの「協調作業」提案者の思いと大規模化に必要なこと 〜北海道・三浦農場

- 大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場

- 女性だけのドローンチームが農薬散布を担う! 新潟県新発田市の「スマート米」生産者による新たな取り組み

- 野菜の「美味しさ」につなげるためのスマート農業の取り組み〜中池農園(前編)

- ドローン自動飛行&播種で打込条播! アシスト二十一&オプティムが挑む新栽培技術の現状

- 22haの果樹経営で「最も機械化を果たした」青森県のリンゴ農家(前編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜キュウリで反収44tを達成した佐賀の脱サラ農家(前編)

- 耕地面積の7割が中山間地の大分県で、なぜスマート農業がアツいのか

- 農業法人で穀粒判別器を導入した理由 〜新型は政府備蓄米で利あり

- 大分高専と組んで「芽かきロボット」を開発する菊農家

- スマホひとつで気孔の開度を見える化し灌水に活用する「Happy Quality」の技術

- 目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】

- 「自動飛行ドローン直播技術」をわずか2年で開発できた理由【石川県×オプティムの取り組み 後編】

- 自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】

- 300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

- スマート米 玄米でクラフトビールを醸造!? 青森でのスマート農業×地産都消の取り組み

- 宇宙から稲の生育を監視し、可変施肥で最高品質の「山田錦」を目指す

- 農業関係者がスマート農業事例を交流するFacebookコミュニティ「明るく楽しく農業ICTを始めよう! スマート農業 事例集」とは?

- 日本のフェノミクス研究は「露地栽培」分野で【ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(後編)】

- 農業における「フェノミクス」の意義とは? ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(前編)

- 糖度と大きさのバランスを制御して“トマトの新基準”を打ち立てたい──AIでつくる高糖度トマト(後編)

- 「経験と勘」に頼らない安定的なトマトの生産を目指して──AIでつくる高糖度トマト(前編)

- 【スマート農業×ドローン】2機同時の自動航行で短時間で農薬散布──DJI×シンジェンタ実証実験レポート

- 画像認識とAIで柑橘の腐敗を選別、防止──愛媛県のスマート農業事例

- 農業ICTやロボットを取り入れるべき農家の規模とは──有限会社フクハラファーム

- ICTで大規模稲作経営の作業時間&効率を改善──有限会社フクハラファーム

- 農家のスマート農業導入を支援する全国組織を──株式会社ヤマザキライス(後編)

- 農家が求める水田センサーを農家自ら企画──株式会社ヤマザキライス(前編)

- inahoのアスパラガス自動収穫ロボットの仕組みとは?──inaho株式会社(前編)

- シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み

- 農業参入企業が共通課題を解決する、北杜市農業企業コンソーシアムの実践<下>

- 中玉トマトで国内トップの反収を上げる最先端園芸施設──北杜市農業企業コンソーシアムの実践<上>

- 農家がグーグルのAIエンジン「Tensor Flow」でキュウリの自動選果を実現

SHARE