自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】

コメの栽培の過程は、育苗、田植え、生育、収穫と大きく4つの段階に分かれます。日本の田植えといえば、青々と育てた苗を横一列になって腰をかがめながら田んぼに植えていく光景を誰もが思い浮かべるでしょう。

しかし、以前から育苗の時間と手間、田植え作業を軽減するとして注目されていた「直播」(直接播種)という方法が、スマート農業技術の進歩によって活用できるようになりつつあります。

直播とは、圃場に直接種子を播く米作りの方法のこと。苗を育てて植える移植栽培の方が苗立ちがよく、並び(条)がうまく作れるのですが、大規模農業法人の場合、直播にすることで育苗の時間と場所、作業の手間を大幅に省くことができます。

そんな直播をドローンで実現しようとしているのが、株式会社オプティムと石川県農林総合研究センター。すでに2019年末の時点で、ドローンによる播種と収穫まで実現できています。

いったいどのような仕組みなのか、どんな機材を使っているのか、本当にドローン播種による稲はしっかり生育するのか、そして労力などはどれくらい軽減されるのか──。

今回は、このプロジェクトを主導する石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏に、石川県の農業の現状と、直播ドローンの開発秘話を伺いました。

※新型コロナウイルスの影響を鑑み、インタビューはオンラインにて実施しました。

※記事中の写真および参考資料は、2019年の「OPTiM INNOVATION」で登壇された際のものを使用しています。

石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏

石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏

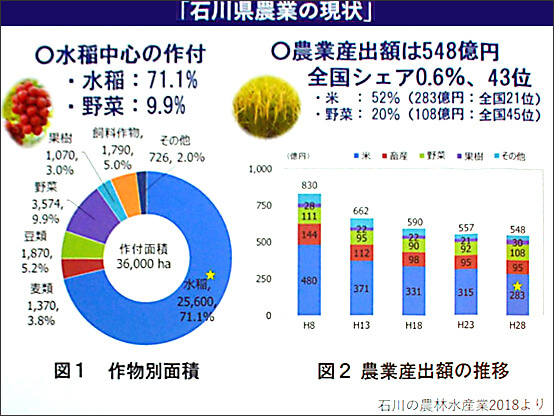

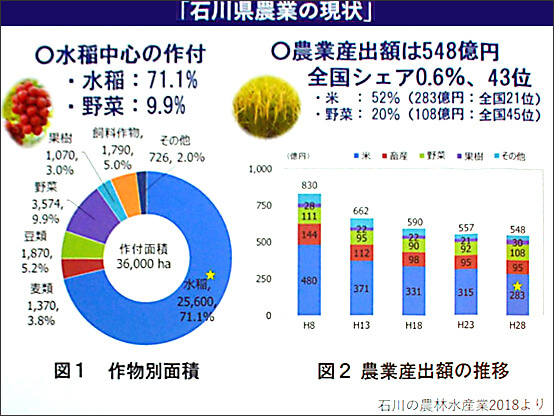

石川県の農業は、水稲が71.1%と大勢を占めていますが、農業産出額は全国シェアで見ると0.6%の43位、それも年々減り続けています。そんな中で、大粒ぶどうのブランド「ルビーロマン」などが近年人気を集めています。

県内の農業従事者は、担い手の高齢化と後継者不足という課題は他県と同様です。2007年(平成19年)に実施した、奥能登地域の全農家に聞いた実態調査では、後継者がいない農家が9割を占め、10年以内に離農する意向の農家は7割にも上ります。

そこで県としては、大規模農家への農地の集約と受託作業の増加、県外の法人の誘致など、石川県の農業を継続させるために取り組んでいます。

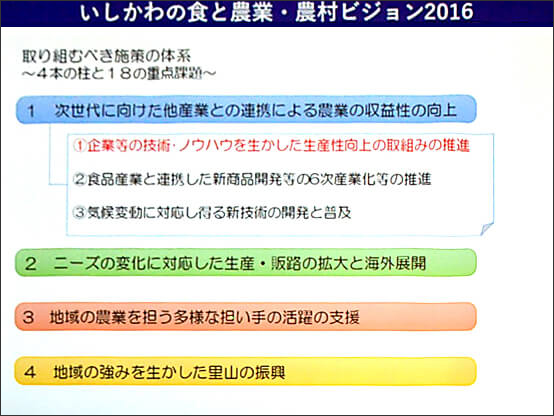

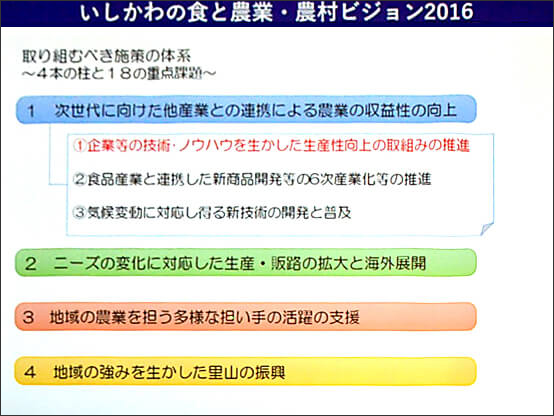

そんな中で策定したのが「いしかわの食と農業・農村ビジョン2016」。4本の柱と18の重点課題を設定し、「企業の技術・ノウハウを生かした生産性向上の取り組みの推進」という点を、これからの最重点項目と定めました。

例としては、株式会社ヤンマーとの密苗栽培技術の開発があります。従来は1箱あたり100gだった種子を、3倍の密度で播種してできた苗(密苗)を移植可能とする密苗仕様の田植機を開発し、労働時間を3分の1、育苗資材費を2分の1まで削減しました。

井関農機株式会社とは、田植機に土の深さを測る超音波センサーと肥沃度を図る電極センサーを搭載した、可変施肥田植機を共同開発。走行しながら超音波や車輪につけた水深センサーでリアルタイムにセンシングし、前輪が走行した時点で地力マップに応じて後輪側で施肥するというものです。自動で施肥できるのはもちろん、生産者の経験とカンも反映可能になります。

また、建設機械大手のコマツとともに取り組んだ「多機能ブルドーザーによる米の低コスト生産技術開発」では、20年以上の実績がある「V溝直播」について、ブルドーザーを活用した体系で初めて実現しました。

石川県ではもともと水稲栽培への建設業からの農業参入企業が多く、ブルドーザーを所有している農家が多いという事情もあったそうです。ブルドーザー直播により、耕起、代かき、直播のいずれにおいてもトラクター同等の作業精度を実現できるようになります。

土木建築業者があまりブルドーザーでの作業を行わない11月〜1月頃にかけて稼働できるという点、土木業と農業を併用できることで省力化・機械費の削減にもなり、さらにICTブルドーザーなら初心者でも熟練者並の作業ができるため、人手不足の建設業側にとっても負担が少ないというメリットもあるそうです。

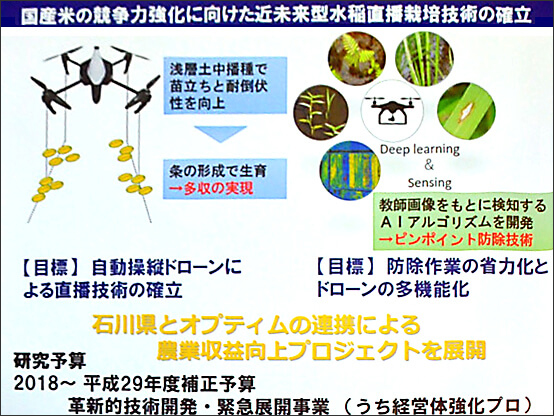

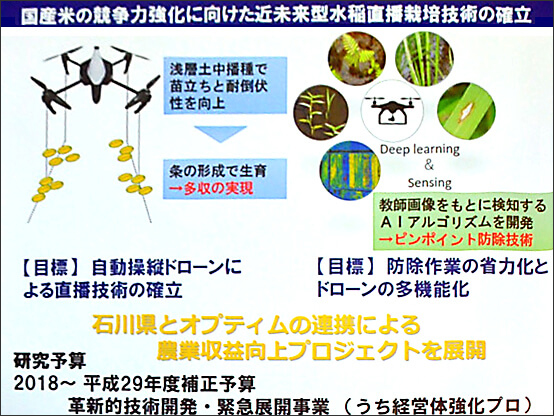

このような状況の中で、オプティムとの協業は2018年にスタートしました。自動飛行ドローンとAI分析を用いた直播栽培技術です。

「大規模の稲作農家にとっては、種子からうまく育ってくれるのであれば、育苗の手間とコストがかからない直播が理想です。しかし、従来の直播には苗立ちの不良、倒伏、雑草による収量低下といった課題がありました。それらを一気に解決するのが、自動飛行ドローンを用いて直播と雑草防除を行う手法なんです」と島田氏。

具体的には、ドローンに種子を搭載し、圃場に対して直接種子を打ち込んでいくというもの。条も形成でき、収穫量アップも期待できるそうです。

さらに、オプティムが「ピンポイント農薬散布テクノロジー」で培ったAIアルゴリズムを活用して、必要な箇所にだけ雑草や病害虫の防除も行います。農機の予算を抑えることもでき、トラクターやブルドーザーなどと比べて保管も簡単で気軽に持ち運びできるというメリットもあります。

ただ、この取り組みでの研究予算申請時の有識者の反応は、当初は懐疑的なものでした。

「審査担当者からは、『打ち込み式で播種できるとは思えない』『ドローンには積載量の制限があるのでは?』『条を作るのは難しいのでは? 散播にしてはどうか?』といった懐疑的な声が多数上がりました。そのため、2018年8月から12月までに直播ができることを証明すること、という付帯条件が課せられたなかでのスタートだったんです」

しかし、結果としてこれらの条件は短時間でクリアしてしまいます。

使用したドローンは、市販のドローンとオプティムオリジナルの播種ユニットを組み合わせたもの。条を作るため、15cm間隔でモーターの回転力により種子を打ち込めるようにしました。

2019年型の直播ドローン

2019年型の直播ドローン

自動飛行についても、農業者が指示を出すだけで10aあたり5kgの種子を播き切ることに成功。想定よりもはるかに早いタイミングで実用が可能になりました。

自動飛行についても、農業者が指示を出すだけで10aあたり5kgの種子を播き切ることに成功。想定よりもはるかに早いタイミングで実用が可能になりました。

ピンポイント農薬散布については、雑草検知のためのAIアルゴリズムをすでにオプティムは以前から研究していました。撮影した圃場の画像を解析して、雑草の発生位置情報をドローンのフライトプランに落とし込みました。

石川県の今後の課題として島田所長は、「現在のドローンは積載量が少なく、飛行時間もまだ短い。今後の改良でさらに大きな水田に自動飛行で直播や防除を行ってくれるようになれば」と期待を寄せています。

また、「企業と生産者が直接やりとりすると、互いの意見がうまく伝わらないことがあるんです。開発された技術を普及させるためには、我々のような普及指導員などが必要ですし、今後ますますそういった人の必要性が増していくでしょう」とも付け加えました。

石川県の課題は、担い手不足や高齢化、収穫量の減少といった目の前の問題がいち早く顕在化したケースと言えます。石川県×オプティムによるドローン直播の成果は、それ以外のどの地域にとっても有用な事例となるでしょう。

(後編に続く)

オプティムイノベーション2019

https://www.optim.co.jp/event/201910-optiminnovation

石川県農林総合研究センター

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/noken/nourin.html

しかし、以前から育苗の時間と手間、田植え作業を軽減するとして注目されていた「直播」(直接播種)という方法が、スマート農業技術の進歩によって活用できるようになりつつあります。

直播とは、圃場に直接種子を播く米作りの方法のこと。苗を育てて植える移植栽培の方が苗立ちがよく、並び(条)がうまく作れるのですが、大規模農業法人の場合、直播にすることで育苗の時間と場所、作業の手間を大幅に省くことができます。

そんな直播をドローンで実現しようとしているのが、株式会社オプティムと石川県農林総合研究センター。すでに2019年末の時点で、ドローンによる播種と収穫まで実現できています。

いったいどのような仕組みなのか、どんな機材を使っているのか、本当にドローン播種による稲はしっかり生育するのか、そして労力などはどれくらい軽減されるのか──。

今回は、このプロジェクトを主導する石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏に、石川県の農業の現状と、直播ドローンの開発秘話を伺いました。

※新型コロナウイルスの影響を鑑み、インタビューはオンラインにて実施しました。

※記事中の写真および参考資料は、2019年の「OPTiM INNOVATION」で登壇された際のものを使用しています。

石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏

石川県農林総合研究センター所長の島田義明氏農業課題を解決するために企業と共同研究

石川県の農業は、水稲が71.1%と大勢を占めていますが、農業産出額は全国シェアで見ると0.6%の43位、それも年々減り続けています。そんな中で、大粒ぶどうのブランド「ルビーロマン」などが近年人気を集めています。

県内の農業従事者は、担い手の高齢化と後継者不足という課題は他県と同様です。2007年(平成19年)に実施した、奥能登地域の全農家に聞いた実態調査では、後継者がいない農家が9割を占め、10年以内に離農する意向の農家は7割にも上ります。

そこで県としては、大規模農家への農地の集約と受託作業の増加、県外の法人の誘致など、石川県の農業を継続させるために取り組んでいます。

そんな中で策定したのが「いしかわの食と農業・農村ビジョン2016」。4本の柱と18の重点課題を設定し、「企業の技術・ノウハウを生かした生産性向上の取り組みの推進」という点を、これからの最重点項目と定めました。

例としては、株式会社ヤンマーとの密苗栽培技術の開発があります。従来は1箱あたり100gだった種子を、3倍の密度で播種してできた苗(密苗)を移植可能とする密苗仕様の田植機を開発し、労働時間を3分の1、育苗資材費を2分の1まで削減しました。

井関農機株式会社とは、田植機に土の深さを測る超音波センサーと肥沃度を図る電極センサーを搭載した、可変施肥田植機を共同開発。走行しながら超音波や車輪につけた水深センサーでリアルタイムにセンシングし、前輪が走行した時点で地力マップに応じて後輪側で施肥するというものです。自動で施肥できるのはもちろん、生産者の経験とカンも反映可能になります。

また、建設機械大手のコマツとともに取り組んだ「多機能ブルドーザーによる米の低コスト生産技術開発」では、20年以上の実績がある「V溝直播」について、ブルドーザーを活用した体系で初めて実現しました。

石川県ではもともと水稲栽培への建設業からの農業参入企業が多く、ブルドーザーを所有している農家が多いという事情もあったそうです。ブルドーザー直播により、耕起、代かき、直播のいずれにおいてもトラクター同等の作業精度を実現できるようになります。

土木建築業者があまりブルドーザーでの作業を行わない11月〜1月頃にかけて稼働できるという点、土木業と農業を併用できることで省力化・機械費の削減にもなり、さらにICTブルドーザーなら初心者でも熟練者並の作業ができるため、人手不足の建設業側にとっても負担が少ないというメリットもあるそうです。

3カ年計画を前倒しで実現した「ドローン直播」

このような状況の中で、オプティムとの協業は2018年にスタートしました。自動飛行ドローンとAI分析を用いた直播栽培技術です。

「大規模の稲作農家にとっては、種子からうまく育ってくれるのであれば、育苗の手間とコストがかからない直播が理想です。しかし、従来の直播には苗立ちの不良、倒伏、雑草による収量低下といった課題がありました。それらを一気に解決するのが、自動飛行ドローンを用いて直播と雑草防除を行う手法なんです」と島田氏。

具体的には、ドローンに種子を搭載し、圃場に対して直接種子を打ち込んでいくというもの。条も形成でき、収穫量アップも期待できるそうです。

さらに、オプティムが「ピンポイント農薬散布テクノロジー」で培ったAIアルゴリズムを活用して、必要な箇所にだけ雑草や病害虫の防除も行います。農機の予算を抑えることもでき、トラクターやブルドーザーなどと比べて保管も簡単で気軽に持ち運びできるというメリットもあります。

ただ、この取り組みでの研究予算申請時の有識者の反応は、当初は懐疑的なものでした。

「審査担当者からは、『打ち込み式で播種できるとは思えない』『ドローンには積載量の制限があるのでは?』『条を作るのは難しいのでは? 散播にしてはどうか?』といった懐疑的な声が多数上がりました。そのため、2018年8月から12月までに直播ができることを証明すること、という付帯条件が課せられたなかでのスタートだったんです」

しかし、結果としてこれらの条件は短時間でクリアしてしまいます。

使用したドローンは、市販のドローンとオプティムオリジナルの播種ユニットを組み合わせたもの。条を作るため、15cm間隔でモーターの回転力により種子を打ち込めるようにしました。

2019年型の直播ドローン

2019年型の直播ドローン自動飛行についても、農業者が指示を出すだけで10aあたり5kgの種子を播き切ることに成功。想定よりもはるかに早いタイミングで実用が可能になりました。

自動飛行についても、農業者が指示を出すだけで10aあたり5kgの種子を播き切ることに成功。想定よりもはるかに早いタイミングで実用が可能になりました。

ピンポイント農薬散布については、雑草検知のためのAIアルゴリズムをすでにオプティムは以前から研究していました。撮影した圃場の画像を解析して、雑草の発生位置情報をドローンのフライトプランに落とし込みました。

研究センターが企業と生産者をつなげる

石川県の今後の課題として島田所長は、「現在のドローンは積載量が少なく、飛行時間もまだ短い。今後の改良でさらに大きな水田に自動飛行で直播や防除を行ってくれるようになれば」と期待を寄せています。

また、「企業と生産者が直接やりとりすると、互いの意見がうまく伝わらないことがあるんです。開発された技術を普及させるためには、我々のような普及指導員などが必要ですし、今後ますますそういった人の必要性が増していくでしょう」とも付け加えました。

石川県の課題は、担い手不足や高齢化、収穫量の減少といった目の前の問題がいち早く顕在化したケースと言えます。石川県×オプティムによるドローン直播の成果は、それ以外のどの地域にとっても有用な事例となるでしょう。

(後編に続く)

オプティムイノベーション2019

https://www.optim.co.jp/event/201910-optiminnovation

石川県農林総合研究センター

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/noken/nourin.html

【事例紹介】スマート農業の実践事例

- きゅうりの国内最多反収を達成し、6年目を迎えた「ゆめファーム全農SAGA」が次に目指すこと

- 豪雨を乗り越えてキュウリの反収50トンを実現した、高軒高ハウスでの養液栽培メソッド

- 2024年度に市販化予定のJA阿蘇「いちごの選果ロボット」はどこまできたか

- リーフレタスを露地栽培比で80倍生産できる「ガラス温室」の革命 〜舞台ファーム(仙台市)

- ロボトラでの「協調作業」提案者の思いと大規模化に必要なこと 〜北海道・三浦農場

- 大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場

- 女性だけのドローンチームが農薬散布を担う! 新潟県新発田市の「スマート米」生産者による新たな取り組み

- 野菜の「美味しさ」につなげるためのスマート農業の取り組み〜中池農園(前編)

- ドローン自動飛行&播種で打込条播! アシスト二十一&オプティムが挑む新栽培技術の現状

- 22haの果樹経営で「最も機械化を果たした」青森県のリンゴ農家(前編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜キュウリで反収44tを達成した佐賀の脱サラ農家(前編)

- 耕地面積の7割が中山間地の大分県で、なぜスマート農業がアツいのか

- 農業法人で穀粒判別器を導入した理由 〜新型は政府備蓄米で利あり

- 大分高専と組んで「芽かきロボット」を開発する菊農家

- スマホひとつで気孔の開度を見える化し灌水に活用する「Happy Quality」の技術

- 目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】

- 「自動飛行ドローン直播技術」をわずか2年で開発できた理由【石川県×オプティムの取り組み 後編】

- 自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】

- 300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

- スマート米 玄米でクラフトビールを醸造!? 青森でのスマート農業×地産都消の取り組み

- 宇宙から稲の生育を監視し、可変施肥で最高品質の「山田錦」を目指す

- 農業関係者がスマート農業事例を交流するFacebookコミュニティ「明るく楽しく農業ICTを始めよう! スマート農業 事例集」とは?

- 日本のフェノミクス研究は「露地栽培」分野で【ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(後編)】

- 農業における「フェノミクス」の意義とは? ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(前編)

- 糖度と大きさのバランスを制御して“トマトの新基準”を打ち立てたい──AIでつくる高糖度トマト(後編)

- 「経験と勘」に頼らない安定的なトマトの生産を目指して──AIでつくる高糖度トマト(前編)

- 【スマート農業×ドローン】2機同時の自動航行で短時間で農薬散布──DJI×シンジェンタ実証実験レポート

- 画像認識とAIで柑橘の腐敗を選別、防止──愛媛県のスマート農業事例

- 農業ICTやロボットを取り入れるべき農家の規模とは──有限会社フクハラファーム

- ICTで大規模稲作経営の作業時間&効率を改善──有限会社フクハラファーム

- 農家のスマート農業導入を支援する全国組織を──株式会社ヤマザキライス(後編)

- 農家が求める水田センサーを農家自ら企画──株式会社ヤマザキライス(前編)

- inahoのアスパラガス自動収穫ロボットの仕組みとは?──inaho株式会社(前編)

- シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み

- 農業参入企業が共通課題を解決する、北杜市農業企業コンソーシアムの実践<下>

- 中玉トマトで国内トップの反収を上げる最先端園芸施設──北杜市農業企業コンソーシアムの実践<上>

- 農家がグーグルのAIエンジン「Tensor Flow」でキュウリの自動選果を実現

SHARE