シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み

JA、行政、NTT東日本などが連携し20%の省力化

シニアも含めた農家が、データを活用した農業に参入しやすくする仕組みが、山梨市で構築されている。民間企業に行政、そしてJAが、山梨市全体をラボ(試験圃場)と見立て、農業の課題解決のための連携組織「山梨市アグリイノベーションLab」を2017年に設立した。これは、山梨県IoT推進ラボの農業分野のワーキンググループ。2018年1月には、実証から生まれた農業向けのIoTパッケージが製品化されるなど、成果を生んでいる。

産地の競争力向上に“データ農業”を導入

圃場でさまざまなデータを収集し、クラウドにアップし、異常があればアラートで通知する。スマートフォンやタブレット、パソコンから、どこにいても圃場が監視できる──こうした“データ農業”に関心を持つのは若手で、農業の主な担い手である60歳以上の世代(販売農家のうち、60歳以上は実に8割を占める)は、データを活用する農業とは遠いところにいると思われがちだ。だが、労働負担の軽減という点では、60歳以上の農家こそデータを最も必要としているともいえる。点在する圃場の見回りだけでも、年齢を重ねると体力的に辛い作業になり得るからである。このことに着目し、官民が連携して、高齢農家であっても“データ農業”に参入できるよう支援する試みが山梨市で行われてきた──。

市内の畑と住居が混在するエリアにある5アールほどの連棟のビニールハウス。中に入ると、シャインマスカットの木々が一面に枝を広げている。まず目に飛び込んできたのは、白いWi-Fiの受信機だった。そのわきには、圃場内を撮影するカメラが設置されている。ハウスの中央近くには、室温や湿度、照度、土中水分量、地温などの環境データを取得するセンサーがある。

このハウスを所有する手島宏之さん(62)は、周辺に計3ヘクタールの農地を持つ。JAフルーツ山梨(山梨県甲州市)から栽培データを遠隔地にいても確認できるシステムを、実証のために導入しないかと声をかけられ、2017年4月から使用している。

手島さんのハウスに設置されたWi-Fiの受信機とカメラ

手島さんのハウスに設置されたWi-Fiの受信機とカメラ「シャインマスカットは全国に産地があって、かつ中国といった外国でも栽培されている。競争のある中で、勘に頼っていたのをデータ化し、栽培技術を確立して、安定した品質の高いものを提供したり、労力を分散したりできれば」

こうした思いから実証への協力を決めた。もともとスマホを使いこなしていたため、導入にあたっての苦労は「特になかった」という。ハウス内の環境データとカメラで撮影している画像は、ふだんスマホからも確認している。

高齢者でも使いやすい農業IoTの仕様に

ハウスの屋根には手動で開閉する天窓がついていて、温度調整に使っている。システムの導入前は、今日は暑そうだと感じる日は何度もハウスに通って、開閉の調整をしていた。ハウスの室温が上がり高温障害が出ると、最悪の場合、ブドウがすべてダメになってしまうためである。雨が木に当たると、病害の発生につながりやすいため、雨が降ると天窓を閉める必要がある。閉めた後に太陽が照り付けると、ハウス内の気温が急上昇してしまうこともあった。しかし、このシステムを導入したことで、スマホから室温を確認でき、設定している閾値を超えると、アラートメールが届くようになった。

「これまで頻繁にハウスに通っていたのを、いちいち行かなくてもわかるようになり、見回りの時間をほかの仕事に振り分けられるようになった」

高温障害の回避と、カメラによる監視で鳥獣害や盗難に対応できるようになったこと、環境データと栽培の基準を照らし合わせてより精密な管理ができるようになったこと。手島さんはこの三つが大きなメリットだと語る。

使っているシステムは、山梨市とJAフルーツ山梨、NTT東日本山梨支店(甲府市)、バイオベンチャーのシナプテック株式会社(甲府市)が連携し、実証を進めた。40代から60代の市内の熟練農家10人が協力。対象は、マスカットやピオーネなどのブドウと、モモの露地の圃場とハウスだ。

ハウス内に設置された各種センサー

ハウス内に設置された各種センサーこのシステムで取得したデータと県やJAでつくる栽培基準を照らし合わせて栽培指導もしており、環境データの取得に加え、夜間も撮影できるカメラで、盗難や鳥獣害などの異常を感知するとアラートも発してくれる。ブドウの色づき具合もカメラで撮影している。

特に、データや写真を確認する画面は視覚的なわかりやすさを追求し、高齢者でも使いやすいように改良を加えてきた。山梨市では農業経営者の高齢化率が2015年時点で64.1%と高い比率になっているからだ。導入した結果、全体で20%の省力化になった。

ちなみに山梨市によると、収量についてはシステムの使用による効果は算出できていない(2017年のデータ)。ただしこれは、産地全体で前年比の収量が上がったためだという。

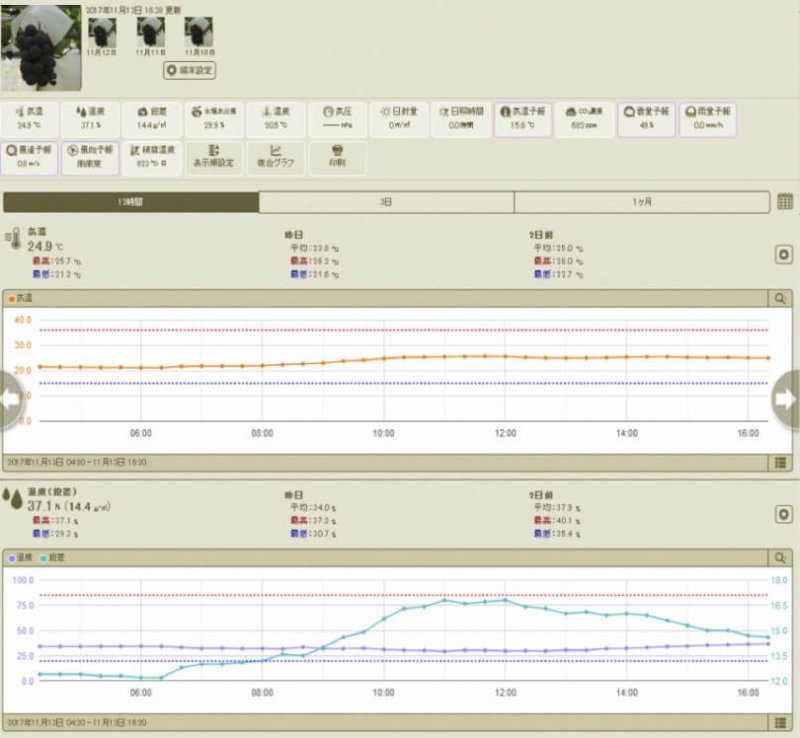

確認画面のサンプル。データと画像を直感的に見やすく配置

確認画面のサンプル。データと画像を直感的に見やすく配置450万円の損失を農業IoTパッケージで回避

実証に加わったある農家では、換気用の窓を、照度センサーを使って、明るくなると自動で開き、暗くなると閉まるように設定していた。ところが、鳥のフンがセンサーを直撃し、明るくなっても開かなくなってしまった。ハウス内の温度が閾値を超えて上昇したため、アラートメールが農家に届き、ハウスに駆けつけて換気をすることができた。もし気付かずに温度が上昇を続け、ブドウがすべてダメになったとしたら、450万円の損失が出るところだったという。

NTT東日本では、実証実験に基づき、農業向けのIoTパッケージのサービスを2018年1月に提供を始めた。センサー装置やネットワークカメラ、クラウドを提供し、運用上の支援もする。農業IoT機器に不慣れでも使えるよう、トラブルのあった場合に電話対応もしてくれる。

手島さんのハウスは今秋で実証期間が終わるため、2019年に向けてNTT東日本とパッケージサービスの契約をした。「月々の運用コストは、それほど大きな負担ではない」という。装置は実証で使ったものをそのまま引き継ぐ。実証に協力したほかの9人も、使用を続けていく見込みだ。

手島さんはシステムを使っているハウスとは別の場所に、今は使っていないハウスも所有している。使用を再開する場合は、センサーやネットワークカメラ購入などの初期費用がかかっても、システムの導入を前向きに検討したいという。「ITに不慣れな高齢者であっても、機器の設置やスマホの設定は導入時にしてもらえるので、使いやすいと思う」と手島さんは語る。

手島さんのハウス

手島さんのハウスWi-Fiの使えない場所でも使え、省電力で長距離の通信ができるLPWA(Low Power Wide Area)という省電力かつ広域の無線通信技術を使った実証も、5人の農家の協力を得て始まっている。ソーラー電池を電源とするため、山の上などの立地の悪い圃場でも使え、電気代がかからない。

シニア農家のデータ活用には課題も

シニアがデータを活用した農業をする意義は、省力化だけではない。長年の経験に基づいて蓄積した栽培のノウハウを、データを取ることで「見える化」できれば、若い世代への技術の継承がより円滑に進む。特に年間1作しかできないような作目では、新規参入であってもデータに基づいて初年から一定レベルの生産ができるとなれば、参入のハードルが下がる。篤農家のデータを産地で共有すれば、全体のレベルアップにもなり得る。山梨市政策秘書課で農業IoTを担当する小林弘さんは、「熟練農家のデータの産地としての活用は、データの所有権が誰にあるかといった問題があり、まだ取り組めていない」としつつも、産地全体の振興につながるので、今後検討していきたいと話していた。

山梨市の小林弘さん

山梨市の小林弘さん<参考URL>

山梨県アグリイノベーションLab

サポート付きでお手軽なIoTパッケージの提供開始 | NTT東日本

地域活性化をつなぐ技術の「農業IoT」トライアル(NTT東日本グループCSR報告書2018)

【事例紹介】スマート農業の実践事例

- きゅうりの国内最多反収を達成し、6年目を迎えた「ゆめファーム全農SAGA」が次に目指すこと

- 豪雨を乗り越えてキュウリの反収50トンを実現した、高軒高ハウスでの養液栽培メソッド

- 2024年度に市販化予定のJA阿蘇「いちごの選果ロボット」はどこまできたか

- リーフレタスを露地栽培比で80倍生産できる「ガラス温室」の革命 〜舞台ファーム(仙台市)

- ロボトラでの「協調作業」提案者の思いと大規模化に必要なこと 〜北海道・三浦農場

- 大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場

- 女性だけのドローンチームが農薬散布を担う! 新潟県新発田市の「スマート米」生産者による新たな取り組み

- 野菜の「美味しさ」につなげるためのスマート農業の取り組み〜中池農園(前編)

- ドローン自動飛行&播種で打込条播! アシスト二十一&オプティムが挑む新栽培技術の現状

- 22haの果樹経営で「最も機械化を果たした」青森県のリンゴ農家(前編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜キュウリで反収44tを達成した佐賀の脱サラ農家(前編)

- 耕地面積の7割が中山間地の大分県で、なぜスマート農業がアツいのか

- 農業法人で穀粒判別器を導入した理由 〜新型は政府備蓄米で利あり

- 大分高専と組んで「芽かきロボット」を開発する菊農家

- スマホひとつで気孔の開度を見える化し灌水に活用する「Happy Quality」の技術

- 目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】

- 「自動飛行ドローン直播技術」をわずか2年で開発できた理由【石川県×オプティムの取り組み 後編】

- 自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】

- 300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

- スマート米 玄米でクラフトビールを醸造!? 青森でのスマート農業×地産都消の取り組み

- 宇宙から稲の生育を監視し、可変施肥で最高品質の「山田錦」を目指す

- 農業関係者がスマート農業事例を交流するFacebookコミュニティ「明るく楽しく農業ICTを始めよう! スマート農業 事例集」とは?

- 日本のフェノミクス研究は「露地栽培」分野で【ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(後編)】

- 農業における「フェノミクス」の意義とは? ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(前編)

- 糖度と大きさのバランスを制御して“トマトの新基準”を打ち立てたい──AIでつくる高糖度トマト(後編)

- 「経験と勘」に頼らない安定的なトマトの生産を目指して──AIでつくる高糖度トマト(前編)

- 【スマート農業×ドローン】2機同時の自動航行で短時間で農薬散布──DJI×シンジェンタ実証実験レポート

- 画像認識とAIで柑橘の腐敗を選別、防止──愛媛県のスマート農業事例

- 農業ICTやロボットを取り入れるべき農家の規模とは──有限会社フクハラファーム

- ICTで大規模稲作経営の作業時間&効率を改善──有限会社フクハラファーム

- 農家のスマート農業導入を支援する全国組織を──株式会社ヤマザキライス(後編)

- 農家が求める水田センサーを農家自ら企画──株式会社ヤマザキライス(前編)

- inahoのアスパラガス自動収穫ロボットの仕組みとは?──inaho株式会社(前編)

- シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み

- 農業参入企業が共通課題を解決する、北杜市農業企業コンソーシアムの実践<下>

- 中玉トマトで国内トップの反収を上げる最先端園芸施設──北杜市農業企業コンソーシアムの実践<上>

- 農家がグーグルのAIエンジン「Tensor Flow」でキュウリの自動選果を実現

SHARE