大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場

北海道音更町の三浦農場が目指すのは、経営者が不在にしていても、従業員がほとんどの仕事をこなせる「多能化」だ。そのために力を入れているのは農作業に関わるマニュアルの作成である。

経営規模の拡大におけるその役割と効果について、三浦農場代表の三浦尚史さん(51)に聞いた。

株式会社三浦農場代表・三浦尚史さん

株式会社三浦農場代表・三浦尚史さん

待ち合わせ場所に到着すると、代表の三浦さんがちょうどジョンディアのトラクターで戻ってきたときだった。約束の時間ぴったりである。

三浦農場が経営する面積は106ha。十勝地方における平均的な畑作農家の倍以上だ。主に作っているのは小豆や大豆、小麦、ビート、長いもである。5人いる従業員は正社員が2人、季節雇用が3人。規模の拡大に伴って増やしてきた。

「まずは現場を見ましょう」。そう言って三浦さんがさっそく案内してくれたのは納屋。入った左手には、工具を掛けておくための網棚がずらりと並ぶ。

そばにはステンレス製の車輪が付いたラックが置かれ、それぞれの工具が箱に入れられて各棚に収納されている。

「ごちゃごちゃしているとすぐに取り出せないから整理しているんです」

続いて見せてくれたのは白色のボードだ。小豆や大豆など作目別に1枚ずつ用意して、網棚に掛けている。

それぞれのボードには、作業が上から下に向かって黒字もしくは青字で書かれている。順序として、まずは1週間先の作業予定日を青字で記す。続いて作業が終わったら消して、黒字でその日付を書き直す。

「『農家あるある』だけど、どういう作業をどういう段取りでこなすかは経営者の頭の中にあっても、従業員には共有されていない。それを目に見せるようにしたいなと思って始めました。農地の枚数が増えたことで、農薬のまき損じなどが起きやすいので、それを防ぐ意味もあります」

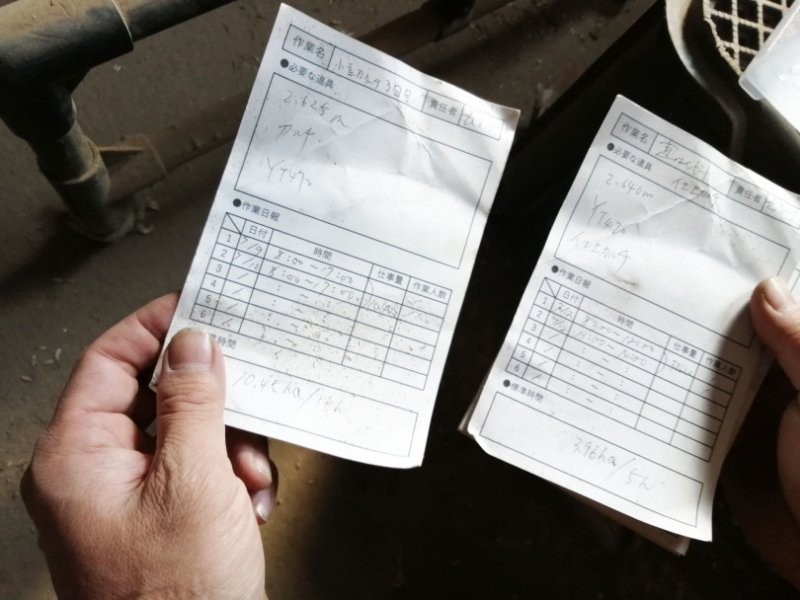

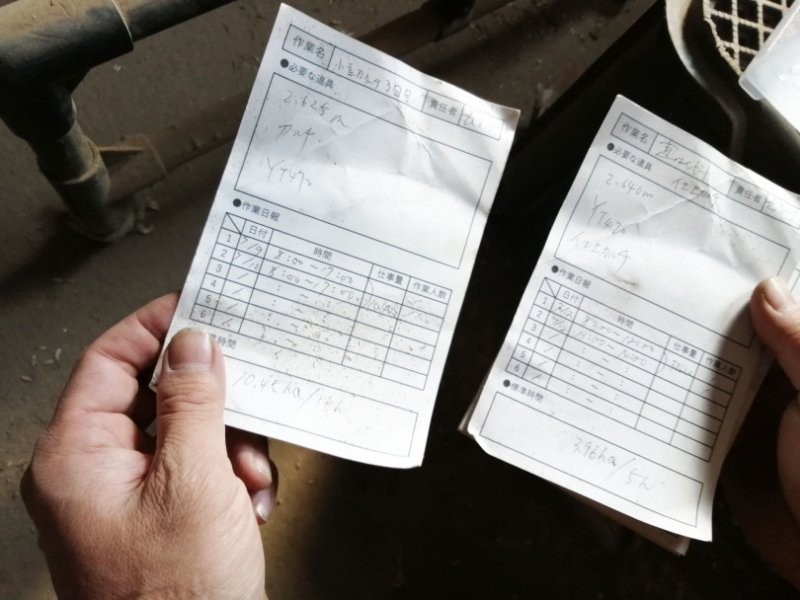

網棚の下には箱があり、中にははがき大の紙が入っている。紙を裏返すと、まさにはがきだった。

「今年から始めた作業の指示書です」と三浦さん。

表には複数の枠があり、それぞれ「作業名」「責任者」「必要な道具」「作業日報」「標準時間」を書く欄になっている。播種や定植などの大型農機を使わない作業について、今年は三浦さんが「作業名」と「必要な資材」を書いて、各従業員に渡している。

従業員ははがきを取り出して、指示された作業をこなした後、各欄に記入していく。来年からは作業ごとに必要な道具はマニュアルにして、従業員は指示された作業名だけで自ら必要な道具を判断できるようにする。

三浦さんは「私がいないとできないことは減らして、従業員が自発的に動けるようにしたいんです」と語る。

記入する項目のうち「標準時間」は従業員が過去の作業時間を踏まえて平均値を毎回算出する。その時の作業時間が標準時間より多ければ、なぜ遅れたのかの原因を探していく。

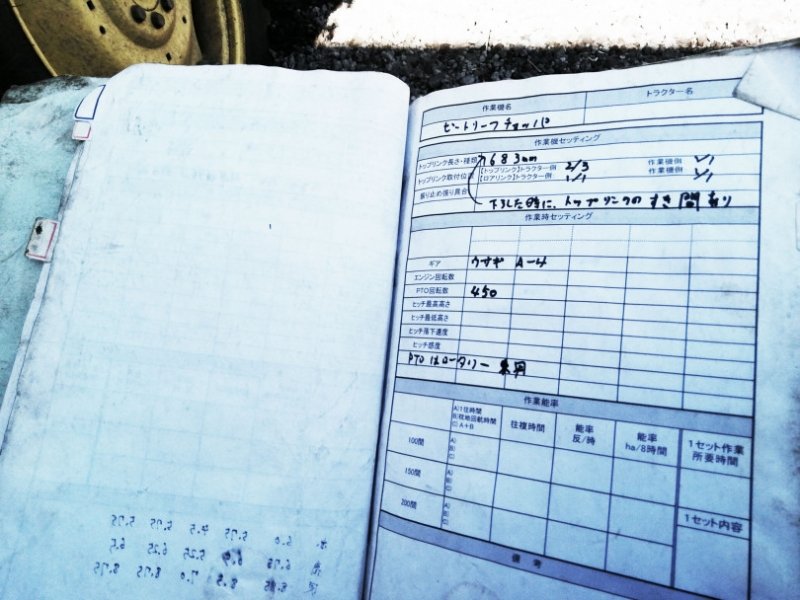

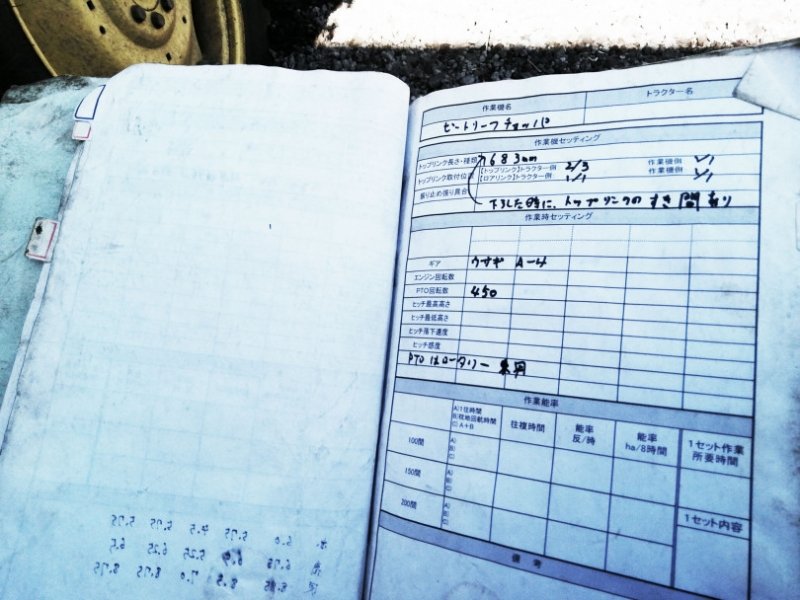

続いて向かったのは、トラクターを収納してある格納庫。三浦さんはそのうちの1台に乗り込むと、ファイルを取ってすぐに降りてきた。使い古されたファイルの中にあるのは作業機ごとのマニュアル。「トップリンク長さ・種類」「トップリンク取付位置」「振り止め張り具合」「ギア」「エンジン回転数」などの項目別に適切な作業が記されている。

「ただ、最近はこれだけでは間に合わないんです」。そう言って三浦さんは再びトラクターに乗り込み、別のファイルを取り出してきた。

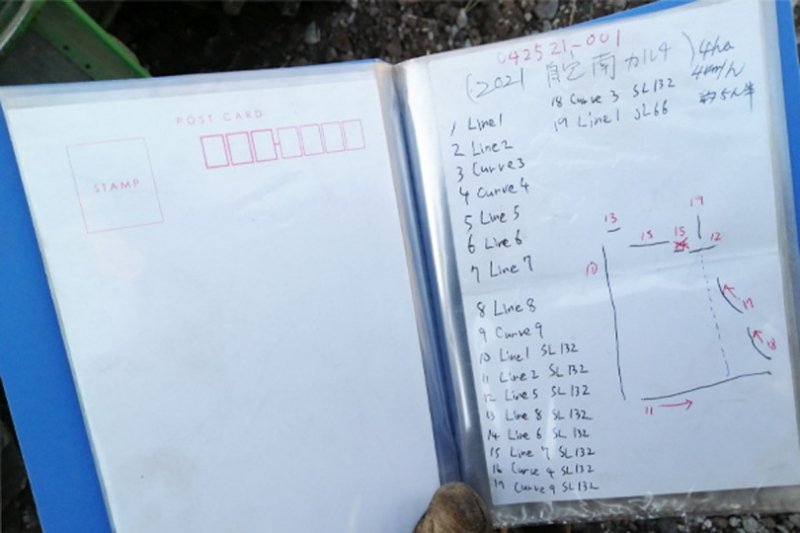

「急速に普及している自動操舵のためのマニュアルです」

北海道では、GPSガイダンスシステムや自動操舵装置といったスマート農機の普及が進んでいる。北海道の独自調査によると、どちらのシステムも、主要な農機メーカー8社の累計出荷台数の約8割が北海道だ。道庁によると、とりわけ十勝、オホーツク地方という畑作地帯で普及しているという。三浦さんもまた、14台あるトラクターのうち複数台について、GPSガイダンスシステムと自動操舵装置を装備させている。

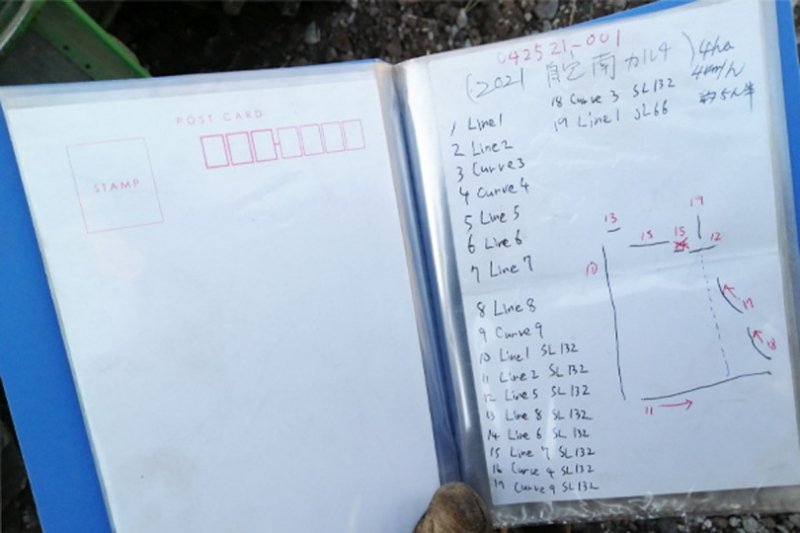

三浦さんは圃場と作業ごとにどういう経路で走行すればいいかについても紙に書き込んでいる。従業員は紙に記載された経路の番号を端末に入力して設定すれば、あとはGPSオートガイダンスが自動で操舵してくれる。

最後に見せてくれたのは機械の修理や清掃のためのマニュアルだ。機械のグリスアップや輸送チェーンが外れたときの対処などの手順をA4の紙に写真入りで説明している。

三浦さんが資材の置き場を整理したほか、マニュアルを作ることにしたのは、前職で学んだことが影響している。

家業である農業を始めるまで勤めたのは東洋農機株式会社(帯広市)。ディスクハローやサブソイラ、鎮圧ローラーなどを製造する農機メーカーだ。

配属されたのは営業関連部署だったものの、工場での整理・整頓やマニュアルによる従業員の教育を学ぶ研修会が毎年開催されて、参加が義務付けられていた。三浦さんは「これがいまにつながってます」と語る。

アナログなやり方で業務の改善を図る三浦農場。デジタル化しなくてもできることはたくさんあることの好例である。

三浦農場 | スマート農業を実践し北海道の未来をつくる農場

https://miura-farm.com/

経営規模の拡大におけるその役割と効果について、三浦農場代表の三浦尚史さん(51)に聞いた。

株式会社三浦農場代表・三浦尚史さん

株式会社三浦農場代表・三浦尚史さん経営耕地面積は十勝平均の倍以上の106ha

待ち合わせ場所に到着すると、代表の三浦さんがちょうどジョンディアのトラクターで戻ってきたときだった。約束の時間ぴったりである。

三浦農場が経営する面積は106ha。十勝地方における平均的な畑作農家の倍以上だ。主に作っているのは小豆や大豆、小麦、ビート、長いもである。5人いる従業員は正社員が2人、季節雇用が3人。規模の拡大に伴って増やしてきた。

「まずは現場を見ましょう」。そう言って三浦さんがさっそく案内してくれたのは納屋。入った左手には、工具を掛けておくための網棚がずらりと並ぶ。

そばにはステンレス製の車輪が付いたラックが置かれ、それぞれの工具が箱に入れられて各棚に収納されている。

「ごちゃごちゃしているとすぐに取り出せないから整理しているんです」

「ボード」や「はがき」で作業の段取りを見える化

続いて見せてくれたのは白色のボードだ。小豆や大豆など作目別に1枚ずつ用意して、網棚に掛けている。

それぞれのボードには、作業が上から下に向かって黒字もしくは青字で書かれている。順序として、まずは1週間先の作業予定日を青字で記す。続いて作業が終わったら消して、黒字でその日付を書き直す。

「『農家あるある』だけど、どういう作業をどういう段取りでこなすかは経営者の頭の中にあっても、従業員には共有されていない。それを目に見せるようにしたいなと思って始めました。農地の枚数が増えたことで、農薬のまき損じなどが起きやすいので、それを防ぐ意味もあります」

網棚の下には箱があり、中にははがき大の紙が入っている。紙を裏返すと、まさにはがきだった。

「今年から始めた作業の指示書です」と三浦さん。

表には複数の枠があり、それぞれ「作業名」「責任者」「必要な道具」「作業日報」「標準時間」を書く欄になっている。播種や定植などの大型農機を使わない作業について、今年は三浦さんが「作業名」と「必要な資材」を書いて、各従業員に渡している。

従業員ははがきを取り出して、指示された作業をこなした後、各欄に記入していく。来年からは作業ごとに必要な道具はマニュアルにして、従業員は指示された作業名だけで自ら必要な道具を判断できるようにする。

三浦さんは「私がいないとできないことは減らして、従業員が自発的に動けるようにしたいんです」と語る。

記入する項目のうち「標準時間」は従業員が過去の作業時間を踏まえて平均値を毎回算出する。その時の作業時間が標準時間より多ければ、なぜ遅れたのかの原因を探していく。

マニュアルで自動操舵装置も各作業に対応

続いて向かったのは、トラクターを収納してある格納庫。三浦さんはそのうちの1台に乗り込むと、ファイルを取ってすぐに降りてきた。使い古されたファイルの中にあるのは作業機ごとのマニュアル。「トップリンク長さ・種類」「トップリンク取付位置」「振り止め張り具合」「ギア」「エンジン回転数」などの項目別に適切な作業が記されている。

「ただ、最近はこれだけでは間に合わないんです」。そう言って三浦さんは再びトラクターに乗り込み、別のファイルを取り出してきた。

「急速に普及している自動操舵のためのマニュアルです」

北海道では、GPSガイダンスシステムや自動操舵装置といったスマート農機の普及が進んでいる。北海道の独自調査によると、どちらのシステムも、主要な農機メーカー8社の累計出荷台数の約8割が北海道だ。道庁によると、とりわけ十勝、オホーツク地方という畑作地帯で普及しているという。三浦さんもまた、14台あるトラクターのうち複数台について、GPSガイダンスシステムと自動操舵装置を装備させている。

三浦さんは圃場と作業ごとにどういう経路で走行すればいいかについても紙に書き込んでいる。従業員は紙に記載された経路の番号を端末に入力して設定すれば、あとはGPSオートガイダンスが自動で操舵してくれる。

アナログなマニュアルで、デジタル技術を使いこなす

最後に見せてくれたのは機械の修理や清掃のためのマニュアルだ。機械のグリスアップや輸送チェーンが外れたときの対処などの手順をA4の紙に写真入りで説明している。

三浦さんが資材の置き場を整理したほか、マニュアルを作ることにしたのは、前職で学んだことが影響している。

家業である農業を始めるまで勤めたのは東洋農機株式会社(帯広市)。ディスクハローやサブソイラ、鎮圧ローラーなどを製造する農機メーカーだ。

配属されたのは営業関連部署だったものの、工場での整理・整頓やマニュアルによる従業員の教育を学ぶ研修会が毎年開催されて、参加が義務付けられていた。三浦さんは「これがいまにつながってます」と語る。

アナログなやり方で業務の改善を図る三浦農場。デジタル化しなくてもできることはたくさんあることの好例である。

三浦農場 | スマート農業を実践し北海道の未来をつくる農場

https://miura-farm.com/

【事例紹介】スマート農業の実践事例

- きゅうりの国内最多反収を達成し、6年目を迎えた「ゆめファーム全農SAGA」が次に目指すこと

- 豪雨を乗り越えてキュウリの反収50トンを実現した、高軒高ハウスでの養液栽培メソッド

- 2024年度に市販化予定のJA阿蘇「いちごの選果ロボット」はどこまできたか

- リーフレタスを露地栽培比で80倍生産できる「ガラス温室」の革命 〜舞台ファーム(仙台市)

- ロボトラでの「協調作業」提案者の思いと大規模化に必要なこと 〜北海道・三浦農場

- 大規模畑作の経営者が“アナログなマニュアル化”を進める理由 〜北海道・三浦農場

- 女性だけのドローンチームが農薬散布を担う! 新潟県新発田市の「スマート米」生産者による新たな取り組み

- 野菜の「美味しさ」につなげるためのスマート農業の取り組み〜中池農園(前編)

- ドローン自動飛行&播種で打込条播! アシスト二十一&オプティムが挑む新栽培技術の現状

- 22haの果樹経営で「最も機械化を果たした」青森県のリンゴ農家(前編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜固形培地は規模拡大への備え(後編)

- 優れた農業経営者は産地に何をもたらすのか〜キュウリで反収44tを達成した佐賀の脱サラ農家(前編)

- 耕地面積の7割が中山間地の大分県で、なぜスマート農業がアツいのか

- 農業法人で穀粒判別器を導入した理由 〜新型は政府備蓄米で利あり

- 大分高専と組んで「芽かきロボット」を開発する菊農家

- スマホひとつで気孔の開度を見える化し灌水に活用する「Happy Quality」の技術

- 目視外補助者なしでのドローン飛行の現実度【オプティムの飛行実証事例レポート】

- 「自動飛行ドローン直播技術」をわずか2年で開発できた理由【石川県×オプティムの取り組み 後編】

- 自動飛行ドローンによる水稲直播 × AI解析ピンポイント農薬散布に世界で初めて成功!【石川県×オプティムの取り組み 前編】

- 300haの作付を1フライトで確認! 固定翼ドローン「OPTiM Hawk」目視外自動飛行実験レポート

- スマート米 玄米でクラフトビールを醸造!? 青森でのスマート農業×地産都消の取り組み

- 宇宙から稲の生育を監視し、可変施肥で最高品質の「山田錦」を目指す

- 農業関係者がスマート農業事例を交流するFacebookコミュニティ「明るく楽しく農業ICTを始めよう! スマート農業 事例集」とは?

- 日本のフェノミクス研究は「露地栽培」分野で【ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(後編)】

- 農業における「フェノミクス」の意義とは? ゲノム編集研究の発展とフェノミクス(前編)

- 糖度と大きさのバランスを制御して“トマトの新基準”を打ち立てたい──AIでつくる高糖度トマト(後編)

- 「経験と勘」に頼らない安定的なトマトの生産を目指して──AIでつくる高糖度トマト(前編)

- 【スマート農業×ドローン】2機同時の自動航行で短時間で農薬散布──DJI×シンジェンタ実証実験レポート

- 画像認識とAIで柑橘の腐敗を選別、防止──愛媛県のスマート農業事例

- 農業ICTやロボットを取り入れるべき農家の規模とは──有限会社フクハラファーム

- ICTで大規模稲作経営の作業時間&効率を改善──有限会社フクハラファーム

- 農家のスマート農業導入を支援する全国組織を──株式会社ヤマザキライス(後編)

- 農家が求める水田センサーを農家自ら企画──株式会社ヤマザキライス(前編)

- inahoのアスパラガス自動収穫ロボットの仕組みとは?──inaho株式会社(前編)

- シニアでも使える農業IoTを実現するためには?──山梨市アグリイノベーションLabの取り組み

- 農業参入企業が共通課題を解決する、北杜市農業企業コンソーシアムの実践<下>

- 中玉トマトで国内トップの反収を上げる最先端園芸施設──北杜市農業企業コンソーシアムの実践<上>

- 農家がグーグルのAIエンジン「Tensor Flow」でキュウリの自動選果を実現

SHARE